Au milieu des années 70 aux USA, alors que la plupart des ménages sont équipés d’un système radio depuis une bonne dizaine d’années, la Hi-Fi gagne du terrain et de nombreuses marques audio décident de promouvoir la FM qui est la seule à permettre la stéréophonie tout en respectant une bande passante compatible avec une bonne qualité de son (50-15000 Hz), incluant dynamique et grande étendue spectrale audio. En effet, avec la FM, on est très loin des voix sourdes, compressées et nasillardes de la modulation d’amplitude. De plus, la musique à la mode dans ces années là fait la part belle à la qualité sonore. Le Pop Rock se sophistique et devient Rock FM, le Disco tape dur dans les graves et chaque voiture se doit d’être équipée d’une radio FM et d’un lecteur de cartouches stéréo pour faire du cruising sur les interminables autoroutes américaines ou pour ne pas trop ronger son frein dans les inévitables embouteillages des mégalopoles. Au domicile, la tendance suit et, depuis le début des années 70, les grandes marques incluent généralement dans leur gamme des amplificateurs intégrant une radio FM stéréo. Si les plus célèbres sont manufacturés par la marque Marantz, d’autres marques connues telles Pionner, Yamaha, Tandberg, Sansui et JVC (entre autre) lui emboîtent vite le pas. Et c’est un gros succès commercial qui perdurera jusqu’à la fin des années 70. Voici quelques modèles de l’époque que j’ai sélectionné pour vous.

Marantz 2252 :

J’ai déjà évoqué sur le blog le modèle phare de la marque, le Marantz Model 2600 qui développait 300 watts efficaces en stéréo ! Mais tout le monde ne pouvait pas se payer un tel engin, et l’entrée de gamme se contentait d’une puissance plus modeste (et suffisante). Nous allons nous intéresser ici au 2252 qui fut un best seller de la marque.

Ce modèle de 52 W par canal se logeait dans un boîtier entièrement métallique (élégamment habillé de bois style noyer en option) et présentait un design élégant avec le cadran rétroéclairé en bleu cher à la marque, ainsi que d’excellentes caractéristiques techniques.

Les prises d’entrée et de sortie phono et auxiliaire situées à l’arrière permettent de brancher un tourne-disque, mais aussi d’interconnecter un magnétophone externe. Les sorties haut-parleurs (principale et supplémentaire) sont commutables en façade et des connecteurs à levier à ressort sont utilisés, tout comme les connexions d’antennes extérieures FM et AM de 75 et 300 ohms. Une tige de ferrite, qui ne peut être levée et abaissée que dans un plan horizontal, est également fournie. Les commandes du panneau avant comprennent 11 positions échelonnées pour les graves, les médiums et les aigus, et permettent une variation indépendante entre les canaux. Des boutons poussoirs permettent de sélectionner les réglages mono/stéréo, le loudness, le rumble, l’atténuation des aigus, la coupure du son et le monitoring de bande. Les commandes de volume et de balance sont très fluides et disposent de boutons bien conçus. L’accord s’effectue à l’aide d’une molette horizontale qui dépasse du châssis, ne présentant qu’un petit arc à la fois. Les vumètres intègrent un accord central et des indicateurs de puissance du signal (S-Mètre). Des prises casque stéréo sont montées sur le panneau avant.

Le son de ce bel appareil était très dynamique, à l’américaine (surtout dans les graves ; d’ailleurs on se prend à douter parfois de la linéarité de la bande passante) et les performances dans l’extrême aigue excellentes. D’occasion, ils se vendent à des prix élevés, mode vintage oblige, mais ils ne faut pas y mettre plus de 500€. Pour les autres modèles de la marque, ne dépensez pas plus de 700€ pour le 2265 et 1000€ pour le 2285. Sachez aussi que d’autres marques ont fait des amplis-tuners aussi élégants, performants et que leur prix reste abordable d’occasion.

Prix d’époque (1976) : 2700 F

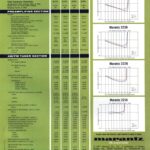

Catalogue Amplis-tuners Marantz 1978 :

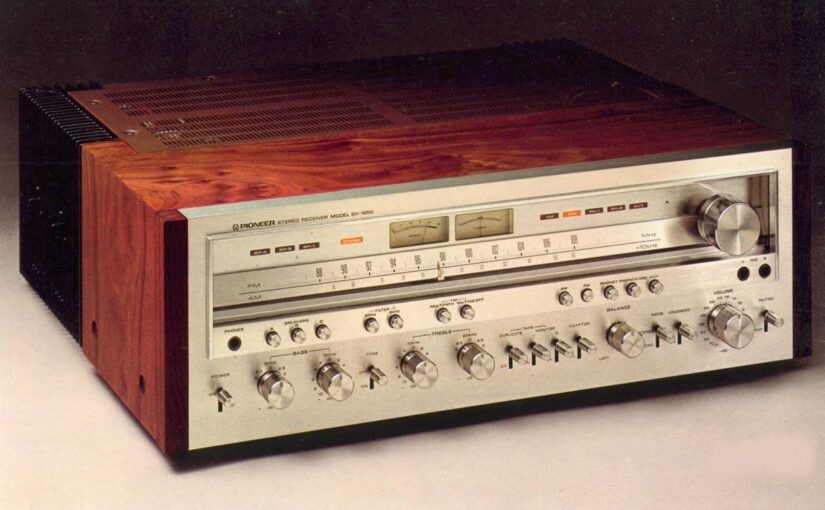

Pioneer SX-1250 :

Un superbe Ampli-Tuner capable de fournir 220 W par canal sous 8 ohms et 335 W par canal sous 4 ohms. Il faut dire qu’il avait du répondant au niveau de son alimentation comprenant un transformateur torique de 500 VA environ et quatre capacités de 22.000 µF. Les barres de radiateurs de refroidissement et le coffret bâti comme un tank faisait monter son poids dans la balance à 30 kg environ. Il figurait ainsi sur le podium des plus puissants amplis-tuners de l’époque.

Le SX-1250 se situait au sommet de la gamme Pioneer et intégrait de nombreuses fonctionnalités, dont 11 réglages de tonalité pour les graves et les aigus, ainsi que 5 réglages supplémentaires pour les graves et les aigus. Un commutateur d’annulation de tonalité était également disponible. Le réglage de volume principal offre 32 niveaux de réglage fluides et très réguliers, avec un excellent suivi. Une large échelle de réglage, avec indicateurs de niveau et d’intensité du signal, occupe la façade du récepteur. Le bouton de réglage et l’ergonomie sont excellents. Des interrupteurs à levier permettent la mise sous/hors tension, la copie de bande, le contrôle de bande, l’insertion d’un adaptateur externe, etc., les modes stéréo/mono, la compensation du niveau sonore et la coupure audio de 20 dB. Des boutons-poussoirs permettent de commander trois paires d’enceintes, des filtres de grondement et d’aigus (coupure de 6 dB par octave respectivement en dessous de 30 Hz et au-dessus de 8 kHz), la coupure FM, l’indication de trajets multiples, la sélectivité d’entrée pour AM, MW, FM, micro 1, micro 2 (entrée micro sur deux entrées jack mono) et auxiliaire. Les entrées/sorties se font sur prises cinch.

Les entrées/sorties sont sur prises cinch, mais la prise Tape 2 est dupliquée sur une prise DIN 5 pôles compatible de plus en plus difficile à trouver. Les connexions des haut-parleurs se font par des leviers à ressort très souples. Une antenne tige en ferrite pivotante était fournie pour les ondes moyennes, ainsi que des bornes séparées pour les connexions d’antennes externes. La prise coaxiale TV de 75 ohms est complétée par des bornes de 300 ohms pour les antennes FM.

Des points de connexions sont disponibles grâce à des liaisons en U entre le préamplificateur et l’amplificateur. Le son produit est excellent, la bande passante à mi-puissance s’étend encore jusqu’à 60 kHz! La distorsion harmonique est extrêmement faible, mais le facteur d’amortissement est moyen ce qui était courant dans les électroniques des années 70. L’étage d’entrée RIAA présentait une réponse extrêmement plate, d’excellentes performances en termes de bruit et une impédance d’entrée raisonnable. La distorsion harmonique était faible.

Le tuner FM présentait de bonnes sensibilités d’entrée et d’excellentes mesures de réjection RF IM, image et FI. La sélectivité était excellente et offrait un bon compromis contre la distorsion. Les niveaux de bruit pondérés étaient également excellents, le tuner étant l’un des plus silencieux de tous ceux qui sont présentés ici. Les valeurs de distorsion étaient généralement excellentes, et les mesures de diaphonie étaient également exceptionnelles. La qualité sonore globale était incroyable. Il faut compter 3000€ environ pour en acquérir un d’occasion, totalement révisé.

Dimensions : 556 x 186 x 464 mm

Poids : 29,2 kgs

Prix d’époque (1977) : 4300 F

Yamaha CR-2020 :

Ce puissant Ampli-Tuner pouvait délivrer jusqu’à 150 W par canal. Superbement fini et doté d’une excellente ergonomie, il offrait de nombreuses fonctionnalités, notamment le dubbing, le monitoring et la sélection d’entrée indépendante pour deux magnétophones.

Les commandes de médiums, graves et aigus, sur 11 niveaux, offrent une large plage de réglage. Les fréquences des graves et des aigus sont sélectionnables respectivement à 125 ou 500 Hz, et à 2,5 et 5 kHz. Un bouton d’annulation de tonalité est disponible. Les filtres de grave et d’aigus de 12 dB par octave peuvent être réglés respectivement à 15 ou 70 Hz, et à 8 ou 12 kHz. Trois paires d’enceintes peuvent être sélectionnées à l’aide d’un commutateur rotatif et interconnectées sur des connecteurs à ressort.

La commande de volume rotative, douce et précise, intègre un contrôle de balance central. Le sélecteur d’entrée principal permet de choisir entre les entrées Phono, Magnétophone, Tuner, Micro ou Auxiliaire. Des boutons-poussoirs commutateurs permettent d’affecter un routage dédié (AM/FM, Phono, MM 1 et 2 ou MC, Stéréo/Mono, etc… ). Des boutons supplémentaires permettent de régler le High Bend Filter, le Muting FM/Mono, le niveau de Muting, l’AFC et le classique Muting audio de – 20 Db (1).

(1) L’AFC (Automatic Frequency Control) verrouille l’accord sur la station et limite les dérives dues aux tolérances des composants qui pourraient modifier l’accord initial, le FM Muting coupe le bruit de fond audible entre les stations quand on fait une recherche, le High Blend Filter sert à éliminer le souffle qui se produit à la réception d’un émetteur lointain, le Narrow Filter élimine les interférence d’un émetteur dont la fréquence est proche de celui que l’on reçoit.

La qualité sonore subjective de cet appareil reste superbe malgré les années, et clairement l’une des meilleures. La précision du réglage reste bonne, sans bruit parasite. Quant à l’ergonomie de l’appareil, elle était excellente. La réception AM est bonne, bien qu’un sifflement soit parfois perçu, ce qui est fréquent sur cette gamme de fréquence. La sensibilité FM est moyenne mais reste correcte avec une antenne appropriée. Prix : 1500 € environ sur les sites spécialisés.

Dimensions : 521 x 146.5 x 415 mm

Poids ; 18,6 kgs

Prix d’époque (1977) : 3800 F

Tandberg TR 2075 MKII :

Sorti en 1977, cet appareil haut de gamme de chez Tandberg développait une puissance maximale de 90 W par canal, ce qui est déjà conséquent. Comme la mode le voulait à l’époque, l’appareil se logeait dans un grand boîtier en bois équipé d’une grille de ventilation, les composants électroniques étant fixés une plaque de base en métal.

Le récepteur chauffe beaucoup ce qui présage d’une classe AB. Les performances de distorsion harmonique et d’intermodulation de la section d’amplification et la qualité sonore sont excellentes sur tous les supports audio. Le facteur d’amortissement (2) était remarquablement bon, ce qui est peu courant dans les années 70 et la réponse à mi-puissance excellente, allait jusqu’à 25 kHz. Tous les rapports signal/bruit étaient excellent, et l’écoute au casque des plus plaisante.

(2) Le facteur d’amortissement (damping): c’est le rapport entre l’impédance des haut-parleurs et l’impédance de sortie de l’amplificateur. Il mesure la capacité de l’amplificateur à contrôler le mouvement du haut-parleur après que le signal électrique a cessé. Théoriquement plus il est élevé, mieux c’est, mais dans la pratique, un damping supérieur a 500 peut donner l’impression subjective que le grave est atténué, la membrane du HP étant trop bien maîtrisée. Parfois, le trop est l’ennemie du bien…

Les sorties peuvent être commutées trois paires d’enceintes A, B ou C, ou selon une combinaison de B ou C et A. Les sorties haut-parleurs sont sur borniers à vis (ce qui est un peu étonnant pour un récepteur haut de gamme). Le micro 1 et les deux entrées magnétophone disposent de commandes de niveau préréglées à l’arrière. Une tige de ferrite pour la modulation d’amplitude (AM) peut être orientée horizontalement dans toutes les directions, et pour la modulation de fréquence (FM), une prise coaxiale de 75 ohms est complétée par une prise symétrique de 300 ohms. Des points de séparation phono équipées de barres de connexion permettent l’insertion d’une égalisation externe, juste avant l’amplificateur principal. Les connexions Phono et line sont doubles (Cinch et Din). Les commandes de graves, de médiums et d’aigus permettent une variation indépendante sur chaque canal et ne sont pas verrouillées par friction. Les boutons de préréglage sélectionnent les fonctions suivantes : FM mono/stéréo, Muting FM, atténuation du rétro-éclairage, préaccentuation à 25 µs, copie et écoute de bande dans les deux sens, niveau sonore, mono G, mono D, mono G+D et stéréo intégrale. Sont également intégrés un filtre subsonique et deux filtres d’aigus, ainsi qu’une fonction permettant de commuter la section de réglage de tonalité sur une prise jack de sortie d’enregistreur pour les applications de doublage spécialisées. Toutes les entrées et le monitoring de bande sont sélectionnés par de gros boutons-poussoirs carrés qui s’allument lorsqu’ils sont sélectionnés. Le bouton de réglage de fréquence est très fluide.

Les commandes de tonalité offrent une plage de variation extrêmement large. Le filtre anti-rumble coupe à 12 dB par octave, soit -3 dB à 85 Hz. Les filtres d’aigus coupent de 3 dB à 7 kHz et 8,5 kHz, avec des pentes respectives de 6 et 12 dB/octave. Les deux peuvent être utilisés ensemble si nécessaire. Les rapports signal/bruit du tuner étaient excellents et, en particulier, les signaux stéréo faibles étaient moins bruyants que la moyenne. Les mesures de diaphonie et de distorsion étaient remarquablement bonnes et la qualité sonore reproduite était excellente. La réponse en fréquence était également extrêmement plate, le filtre MPX a rejetant la porteuse jusqu’à -60 dB par rapport au niveau de sortie maximal. L’échelle de réglage était extrêmement précise. Les sensibilités d’entrée RF étaient remarquablement bonnes et les canaux adjacent et alternatif exemplaires.

Il est donc clair que, bien révisé, ce tuner offrira à son acquéreur des performances vraiment remarquables, qualité Tandberg oblige. Comptez 1500€ pour en dégoter un révisé.

Prix d’époque (1977) : 2800 F

Sansui QRX-9001 :

Doté de quatre amplificateurs de sortie et permettant d’alimenter deux systèmes à quatre canaux, cet appareil sophistiqué et couteux (5600 F en 1978 soit 4300€ actuels…) pouvait décoder les disques CD4 (3) , SQ et QS et les rares émissions FM faites en authentique quadriphonie. Ce récepteur radio amplifié était très volumineux (il faut pas moins de 600 mm de profondeur pour loger toute son électronique) et complexe, mais son ergonomie se révélait parfaite. Le décodeur Quadriphonique était excellent. Sa sensibilité élevée et son circuit de décodage matriciel de qualité rivalise encore avec certains systèmes PRO LOGIC ou Dolby DTS actuellement disponibles sur le marché. Le syntoniseur crée un motif d’ondes lumineuses du plus bel effet lorsque le bouton est tourné. La sélection matricielle se fait par bouton-poussoir.

(3) Le disque CD-4 : Au début des années 70, le CD-4, ou Quadradisc vit le jour. Il s’agit d’un type de vinyle qui avait la particularité de fonctionner en quadriphonie, ou pour faire simple : en double stéréo. Avec deux enceintes à l’avant et deux enceintes à l’arrière, le CD-4 avait pour objectif de recréer une ambiance totalement immersive pour l’auditeur. Le CD-4 a rapidement disparu à la fin des années 70. L’installation de quadriphonie chez le consommateur était bien trop coûteuse et trop compliquée par rapport au petit nombre de disques réellement enregistrés sur CD-4 à l’époque et les disques étaient non compatibles avec les autres appareils.

Les sorties 60 W x 4 ou 60 W x 2 sont largement suffisantes quant à leur puissance. Cet appareil devrait d’ailleurs être évalué subjectivement à environ 2×100 W en mode basse puissance. En mode haute puissance 2 x 120 W, l’étage de puissance garde la mauvaise réputation de griller facilement, mais beaucoup de propriétaires ont longtemps utilisé cette configuration sans problème.

Des commandes de balance centrales sont prévues pour les canaux avant et arrière, ainsi que pour le rapport avant/arrière. Les boutons-poussoirs permettent de sélectionner le synthétiseur QS, le son Hall ou Surround, le son QS normal, le son SQ, le CD4/4 canaux discrets, le muting FM et l’indicateur de niveau Dolby.

Quatre indicateurs de niveau de puissance de sortie sont présents sur la face avant de l’appareil. Deux autres indicateurs fournissent des indications sur la puissance du signal RF et la syntonisation. Une entrée micro stéréo est disponible avec commandes de volume et de balance. Des commutateurs rotatifs permettent de contrôler le Dolby FM, la lecture Dolby, la désactivation et l’enregistrement Dolby, et un autre commutateur permet de sélectionner l’entrée : micro, FM auto, FM mono et AM. Les connexions audio se font sur des prises phono à l’arrière, une prise DIN 5 pôles et un lecteur de cassettes. Une tige de ferrite complète la borne AM externe, et des bornes sont prévues pour des antennes de 300 et 75 ohms.

La bande passante à mi-puissance s’étend jusqu’à 90 kHz, mais la réponse est sensiblement réduite au-delà de 50 kHz. Le facteur d’amortissement est bon et la qualité sonore subjective dans les haut-parleurs est bien supérieure à la moyenne, et particulièrement transparente dans les hautes fréquences.

Ce récepteur exceptionnel était et reste un véritable OVNI à la fin des années 70 et représentait à l’époque le nec le plus ultra dans le domaine très restraint des amplis-tuners quadriphoniques. Il offrait de bonnes performances audio globales et la section tuner était excellente. Si vous en trouvez un d’occasion (et surtout si vous avez l’argent pour vous l’offrir), les disques CD4 sont particulièrement bien reproduits avec une cellule Shure CD4, le plus dur étant de trouver une cellule encore en état de fonctionner, la table phono qui va avec, et bien sûr les disques encodés avec ce système sachant que tout ce petit monde était déjà vendu quasi confidentiellement il y a 50 ans…

L’appareil est rare, mais on peut encore le trouver en bon état à partir de 3000€.

Dimensions : 600 x 174 x 415 mm

Poids : 23kgs

Prix d’époque (1977) : 5600 F

JVC JR-S600 MK2 :

Ce modèle imposant et lourd de JVC, délivre la puissance de sortie très élevée de 120 W sous 8 ohms. Il intègre un égaliseur graphique, cher à la marque JVC, pratique et bien conçu. Cinq potentiomètre linéaires à glissière, chacun doté de treize niveaux, entrent en fonction à 40 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 5 kHz et 15 kHz. Ils permettent une plage de réglage extrêmement large de la balance tonale. Un fader latéral à longue course, très fluide, assure le contrôle du volume et offre un excellent suivi. En dessous, un levier latéral à cran central assure la balance, qui varie lentement au centre et très brusquement aux extrémités. Sur toute la largeur du bas de la face avant se trouve une rangée de boutons-poussoirs bien pensés permettant de commander la mise sous tension, la sélection des enceintes, la sélection des entrées pour AM, FM, micros 1 et 2, auxiliaire, copie bande et K7 1 et 2, le muting FM, la muting audio, les réglages mono/stéréo, le réglage du loudness, le filtre anti-rumble (coupure à 6 dB par octave en dessous de 150 Hz, un niveau extrêmement efficace), le filtre des aigus (6 dB par octave au-dessus de 4 kHz) et enfin un commutateur permettant d’utiliser l’égaliseur graphique pour l’enregistrement. Le réglage s’effectue à l’aide d’une molette Edgewise, très fluide, mais essentielle pour un réglage optimal des signaux stéréo.

Sur le panneau arrière, les entrées et sorties se font généralement sur des prises cinch, seule la prise Tape 2 est dupliquée sur une prise DIN 5 pôles. Des fiches de séparation audio sont présentes avec des connecteurs en U pour l’insertion d’équipements externes avant l’amplificateur principal. Les bornes des haut-parleurs sont de type à ressort faciles à utiliser, et des bornes d’antenne sont prévues pour les fréquences FM 75 et 300 ohms et AM externe. Une antenne FM interne et une antenne à tige de ferrite pivotante sont fournies. Un commutateur permet de sélectionner l’antenne FM interne.

Les performances de la section d’amplification étaient excellentes, ce qui témoigne d’une alimentation puissante et bien stabilisée, les niveaux de sortie sur les transitoires étant identiques aux valeurs nominales continues. La distorsion harmonique est faible comme il se doit pour un appareil de ce prix. La réponse de l’amplificateur n’était inférieure que de 3 dB à 80 kHz, ce qui correspond également à la bande passante à mi-puissance. Le facteur d’amortissement était dans les normes de l’époque.

Le préamplificateur RIAA présentait une impédance d’entrée bien optimisée, une excellente marge d’écrêtage et un excellent rapport signal/bruit. La distorsion IM était faible et la réponse en fréquence très plate. Le tuner FM présentait une bonne sensibilité d’entrée, avec des performances RFIM raisonnables. Les autres paramètres RF étaient mesurés de manière assez raisonnable, la sélectivité du canal alternatif et la réjection AM étant extrêmement bonnes. Les réponses audio étaient excellentes et le filtre multiplex fonctionnait parfaitement. Les rapports signal/bruit étaient tous bons, sans être exceptionnels. Les mesures de distorsion étaient bonnes et la diaphonie très bonne.

Subjectivement, les performances audio étaient exceptionnelles. La précision de l’échelle d’accord était très bonne, prouvant ainsi que la qualité du tuner est globalement bien au-dessus de la moyenne. La réception des ondes moyennes était particulièrement sensible, avec une sélectivité précise et une distorsion faible.

Si vous recherchez un ampli-tuner d’excellente qualité, à l’esthétique intemporelle, équipé de fonctions d’égalisation graphique très complètes et relativement abordable par rapport à son prix d’origine, vous serez ravi. Quand on le trouve en état fonctionnel (généralement aux USA), cet appareil au look indéniable est une bonne affaire. Le prix est d’environ 600$.

Dimensions : 560 x 1169 x 431 mm

Poids : 19.2kgs

Prix d’époque (1977) : 3400 F