Si vous aimez écouter la musique dans de bonnes conditions, c’est à dire à l’ancienne, sur une chaîne Hifi équipée d’un ampli honorable faisant donc un certain poids, vous vous êtes sûrement déjà posé la question : tubes ou transistors? Personnellement, celui que j’utilise actuellement est un ampli à transistors qui a plus de 25 années au compteur, ce qui est le minimum pour qu’il soit qualifié de vintage. C’est un Denon POA 2800 équipé de nombreuses caractéristiques audiophiles parmi lesquelles une alimentation surdimensionnée doublée d’un radiateur conséquent lui faisant avoisiner les 20 kilos. Sur ces quinze dernières années, j’ai aussi écouté mes disques préférés sur un autre ampli à transistors : le Technics SE-A 2000, et sur deux amplis intégrés à lampes : un V.A.L. Audio VR110 et un TAC 834. J’ai gardé chaque ampli suffisamment longtemps pour me faire une idée quant à ses avantages et ses inconvénients respectifs et je vais dans cet article partager cette expérience avec vous.

Entre 1984 et 2000, j’ai écouté de nombreuses installations haut de gamme dans des magasins spécialisés toulousains, et j’ai constaté (très subjectivement) que les amplis qui donnaient le son le plus agréable à mes oreilles n’étaient pas forcément les plus chers, bien qu’ils aient tous deux points communs : ils étaient lourds et ils chauffaient. Les spécimens en question étaient soit des amplis à tubes, soit des amplis à transistors fonctionnant en classe A. Le tube chauffe pour des raisons intrinsèques, notamment à cause du filament dont la dissipation thermique s’effectue par rayonnement mais aussi et surtout dans les tubes de puissance, à cause du nécessaire refroidissement de l’anode qui est très sollicitée à fort débit. Le transistor polarisé en classe A chauffe pour d’autres raisons : il est toujours en conduction. Ainsi, il amplifie tout le signal d’entrée, limitant ainsi les distorsions sur le signal de sortie mais chauffant énormément puisque toujours au maximum de sa puissance dégageant une chaleur qui doit être dissipée par un radiateur adéquat. On signalera au passage que le tube à les mêmes possibilités d’utilisation de classes d’amplification que le transistor, mais qu’il est le plus souvent utilisé en classe AB ou B, classes les plus rentables et les moins énergivores.

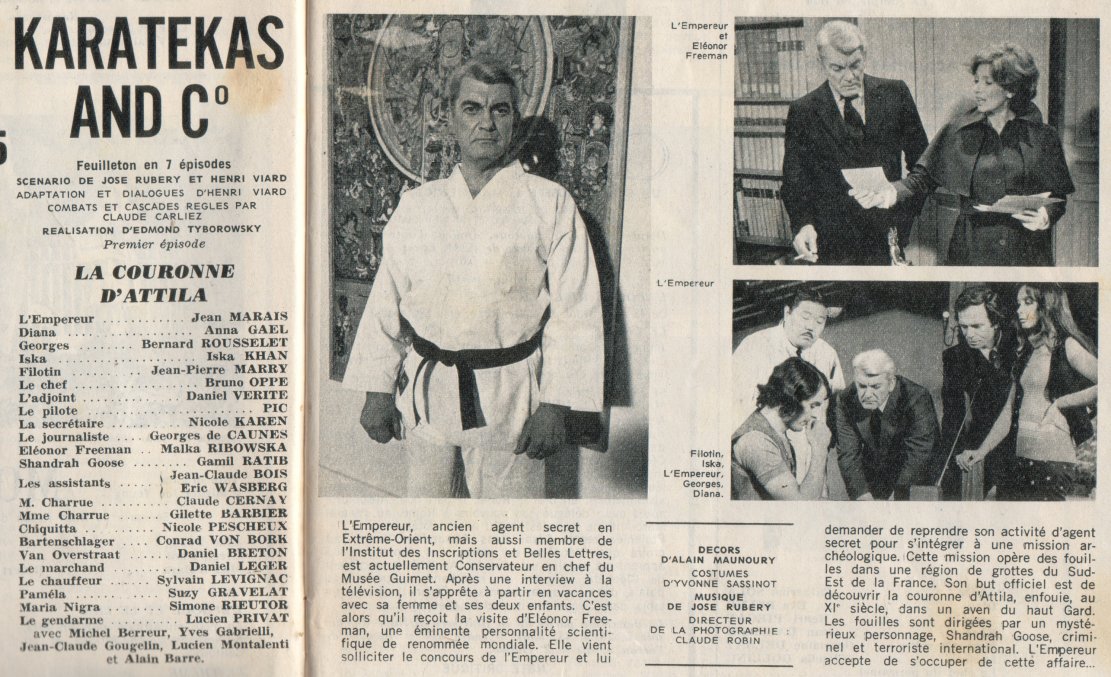

Au milieu des années 80, je n’avais pas les moyens de m’offrir de tels appareils, j’ai donc choisi de monter un ampli classe A en achetant les composants et je me suis adressé pour cela à la célèbre « Maison de l’Audiophile » qui m’a procuré un kit inspiré du plan de Jean Hiraga paru dans l’audiophile n°10. Jean-Pierre Voiturier, un ami audiophile de l’époque, m’a proposé de réaliser une version vitaminée grâce à une alimentation modifiée et un étage final différent fait d’un darlington inversé composé de 2N3773 et 2N6609 appairés d’usine. La préamplification était confiée à des tubes, plus exactement des ECC83 selon un schéma de Jean Hiraga publié dans l’Audiophile n°21. Connecté à un kit d’enceintes Focal 300 DB, la fermeté des basses était superbe, la chaleur de la retranscription musicale dans les médiums était telle que j’avais l’impression d’écouter du très haut de gamme à tubes. Quant aux aigus, ils étaient magnifiés par les tweeters Focal T120FC. Je me suis malheureusement séparé de ce merveilleux système d’écoute (qui m’avait coûté moins de 5000 Francs) à la fin des années 80.

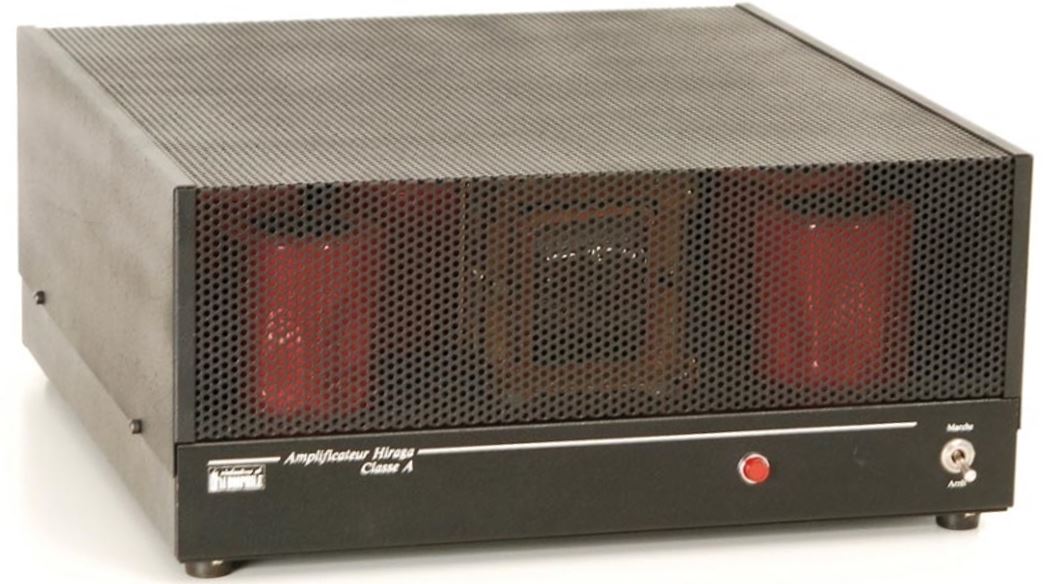

L’ampli Hiraga Classe A :

Les goûts et les sons :

En écoute audiophile, certains trouvent que les amplis à tubes électroniques permettent d’obtenir une qualité de son supérieure aux systèmes à transistors bipolaires. D’autres affirment par contre qu’ils ne sont qu’une fantaisie néo-rétro et qu’ils n’apportent rien de plus que les transistors sinon une meilleure contribution au réchauffement climatique. On objectera toutefois à ces critiques que tout guitariste (électrique) qui se respecte joue sur du matériel à lampes (en général 20 watts suffiront là où 100 watts seront nécessaires avec du transistor) et que la plupart des ingénieurs du son « réchauffent » la voix de leurs artistes avec ce même matos à papa. Il semblerait donc que l’efficacité de ce composant électronique suranné ne soit pas un mythe, d’autant plus qu’il génère de la distorsion harmonique paire agréable à nos oreilles sur la bande de fréquence très sensible des médiums, alors que cette dernière est martyrisée par les transistors lors des écrêtages, faisant foisonner ainsi la distorsion harmonique impaire, qui est des plus déplaisante.

Alors pourquoi opter pour du transistor plutôt que pour du tube ?

– Parce-que le haut de gamme à transistor est bien moins cher : Je prends comme exemple mes amplis à transistors de marque : d’abord le Denon POA 2800 acquis pour 400 € au détour d’un Cash Converter alors que son prix d’origine était de 1400 € en 1995. Plus tôt, j’avais acquis un Technics SE-A 2000 pour 300 € sur ebay alors que son prix neuf était de 1500 € en 1995 et un duo Ampli/préampli Technics SU/SE9200 à 300 € alors que leur prix neuf en 1979 était de 6000 Francs.

Pour les amplis à tubes vintage, c’est différent puisque le prix des modèles de firmes réputées a toujours été rédhibitoire. En 1995, le ticket d’entrée pour acquérir un ampli à tubes de marque neuf s’élevait à 20.000/30.000 Francs pour du Jadis, de l’Audio Research ou du Luxman, et au double pour du Conrad Johnson ou du McIntosh. Leur tarif est toujours resté élevé en occasion (au moins 2000 € pour un intégré Jadis DA-30, 3000 € pour un duo ampli/préampli Audio Research LS8/CA-50 ou pour un duo Luxman CL32/MQ360).

Pour apprécier le son des tubes, il a donc fallu que je me rabatte sur des marques chinoises moins chères, mais dont la fiabilité était plus aléatoire. Mon premier ampli à lampe fut un V.A.L Audio VR110 acheté d’occasion 300 € à un ami qui l’avait payé 5500 Francs en 1997 chez Magma. Puis, un Vincent T.A.C. 834 commandé neuf en promotion chez une enseigne spécialisée allemande pour 990 € au lieu de 1990 €.

– Parce-que le transistor, c’est du « Plug and Play » sans aucun entretient : Un ampli à tube, c’est esthétique, mais ce n’est pas si simple à utiliser. Il a des précautions d’usages comme : ne jamais l’allumer avec une modulation en entrée sans l’avoir connecté à des enceintes acoustiques sous peine de destruction des transfos de sortie, le faire chauffer quelques minutes avant de l’utiliser, changer les tubes de puissance toutes les 3000 heures d’écoutes, ne pas oublier de règler le bias à la valeur constructeur après ce changement, bien choisir la paire d’enceintes qui va fonctionner avec lui sous peine de grosse déception. Les tubes sont fragiles et chers, gare au transport et gare au lumbago quand le poids de l’appareil dépasse les 30 kilos…

– Parce-que vous gagnerez parfois de l’argent à la revente : Si vos finances vous permettent d’acheter une modèle d’occasion transistorisé d’une marque réputé, vous pourrez même faire un bénéfice s’il y a revente ultérieurement car la Hifi de marque et de qualité prend souvent de la valeur avec les années. Prenez l’ampli Technics SE-A 2000. Négocié à 300 € il y a 15 ans, je l’ai revendu 700 € sur ebay il y a 7 ans. Il est maintenant introuvable à moins de 1000 € !

Par contre, en ce qui concerne les amplis à tubes haut de gamme, un bénéfice ne sera pas forcement au rendez-vous et pour en faire un, il faudra être patient. Pour le bas de gamme, soyez déjà heureux d’arriver à le revendre car ces amplis (la plupart construits en Chine entre 1995 et 2005) ne cotent pas lourd. Lorsque j’ai revendu le V.A.L. Audio cinq ans après son achat d’occasion, je n’ai fait aucun bénéfice sachant que son premier acquéreur me l’avait vendu au tiers de son prix d’achat. Quant à son grand frère le T.A.C 834 que j’ai acquis neuf à la moitié de son prix en 2007, j’ai fait une perte sèche de 990 € puisqu’il a rendu l’âme quelques jours après la fin de sa garantie…

– Parce-qu’un jour, le tube ne sera plus à la mode : Si par le passé, le progrès techniques était plutôt un bon argument de vente, maintenant c’est plutôt le contraire, du moins dans le domaine de la Hifi : Au milieu des années 60, lorsque les transistors remplacèrent les tubes, on évoqua leurs avantages en terme de coût, de rendement, de puissance, de courbe de réponse, de dynamique, de distorsion, de consommation, de poids, d’encombrement… Au début des années 80, lorsque le CD apparut on évoqua ses avantages par rapport au vinyl en terme de dynamique, de définition, de souffle, de diaphonie, d’encombrement, d’absence de craquement, de linéarité de défilement… Mais actuellement, tout s’est inversé, la distorsion revient à la mode, les craquements du disque aussi. Cependant les modes changent, et peut-être qu’un jour le tube redeviendra ringard au profit du transistor comme ce fut le cas dans les années 70 tout comme le vinyle pourrait à nouveau être mis de côté au profit du CD à l’image de ce qui se passa dans les années 90.

Denon POA 2800 :

Cet ampli de puissance développant 200 watts est supposé fonctionner en Classe A, mais en fait, « l’Optical Class A » développée par Denon fait référence à un circuit de polarisation variable qui se modifie à mesure que l’intensité du signal augmente, maintenant ainsi l’ampli en classe A pour des demandes inférieures à une vingtaine de watts et cela sans aucune distorsion dans les aigus, ce qui est parfois le cas en classe AB à faible volume. L’alimentation comporte quatre condensateurs de filtrage totalisant 72.000 μF de capacité et un transfo torique surdimensionné fournissant aisément l’énergie nécessaire. Les refroidisseurs occupent toute la profondeur du boîtier. Le poids total est de 18 kg.

À l’écoute, branché sur un préampli Rotel et des enceintes de monitoring JBL, la scène sonore est très texturée, étonnante de dynamique, rivalisant avec des réalisation bien plus prestigieuses. Le médium est chaud, les basses puissantes, les aigus ciselés. Bref, je suis toujours très satisfait de cet appareil et il me faudrait payer bien plus cher pour monter en gamme.

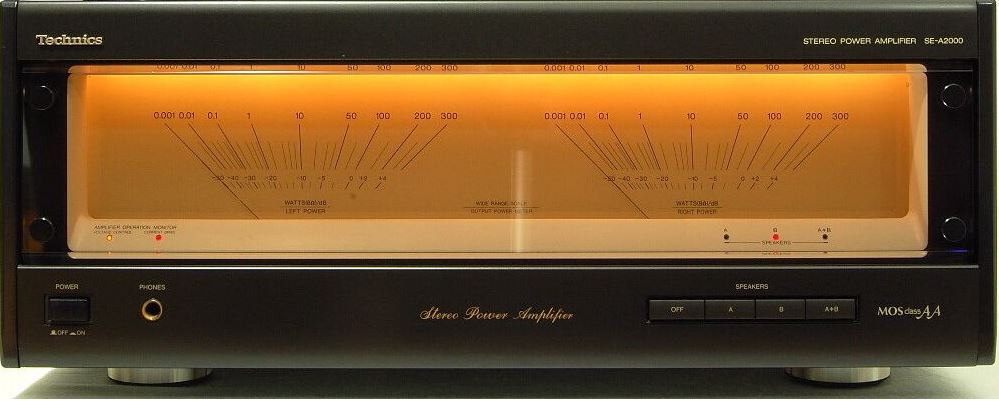

Technics SE-A 2000 :

Ici, pour obtenir le même effet que Denon et ainsi garder le bénéfice auditif d’une classe A maintenue jusqu’à l’écrêtage, Technics a associé un amplificateur de tension à un amplificateur de courant dont les sorties respectives sont reliées via un pont de résistances, l’amplificateurs de tension pilotant l’amplificateur de courant. Ce n’est bien sûr pas une vraie classe A, mais en dessous de 10 watts de puissance, c’est quasiment similaire, la puissance maximale étant de 120 Watts. On a donc les bénéfice de la classe A et de la classe AB sans leurs inconvénients respectifs. L’alimentation est d’une qualité impressionnante : 2 transfos en double C imprégnés et blindés, 48.000 μF de capacités Hight End pour le filtrage, des radiateurs conséquents, pour un poids totalisant 21 kilos.

À l’écoute, branché sur un préampli Technics et des enceintes de monitoring JBL, Les basses sont excellentes mais moins maîtrisées que sur le Denon qui les reproduit avec une fermeté sans pareille. Les médiums manquent de chaleur et de définition et les aigus sont honnêtes sans être exceptionnels. J’ai revendu cet ampli car il m’a un peu déçu. J’attendais beaucoup plus des légendaires amplis de puissance Technics, j’ai cependant gardé un SE-9200 que je trouve de bien meilleure qualité malgré ses 40 ans d’âge.

V.A.L Audio VR110 :

Belle réalisation pour cet intégré à tubes, esthétiquement du moins. Grosse alimentation, deux transfos de sortie, 4 tubes de préamplification 6N3, 4 pentodes EL34 en amplification. Puissance 40 Watts, poids 21 kg.

À L’écoute sur des JMLab Opal 49 TI, le grave manque un peu de consistance mais est excellent pour du tube, le médium est chaud et très agréable, les aigus sont présents mais manquent de définition. L’ampli était mal tubé d’origine (Les tubes chinois qui l’équipaient émettaient des craquements au bout de moins d’un millier d’heures d’écoute!). Je les ai avantageusement remplacés par des Svletana appairés, puis j’ai réglé le bias, ce qui a transfiguré le son, surtout dans les aigus. Par contre l’allumage manquait cruellement d’un préchauffage des filaments antérieur de 30 secondes à l’application de la haute tension, ce qui à la longue détériore les tubes. Il manquait aussi un préampli phono car lorsqu’on achète un ampli à tubes, c’est surtout pour profiter de ses vinyles. Je l’ai revendu, mais j’admet que c’était un ampli attachant d’une puissance largement suffisante sur des enceintes à haut rendement.

Vincent T.A.C. 834 :

Superbe réalisation tout en chrome et alu brossé noir pesant 25 kilos. Cet intégré à tubes fait appel à deux triodes 12AX7 et 12AU7 pour la préamplification et à 8 pentodes EL34 montées en double push-pull pour l’étage final. On évoque 100 Watts de puissance, ce qui est énorme pour du tube, mais en fait, il faut plutôt tabler sur 90 Watts maximum, mais ce n’est qu’anecdotique tant la puissance est déjà élevée. Pas de préampli phono mais c’est normal puisqu’en 2000, les platines disques n’avaient plus la cote…

À l’écoute sur des JBL de monitoring, le grave est étonnant de présence mais bien maîtrisé sur les boomers de 12 pouces, les médiums sont chauds et enthousiasmants sans être envahissants, les aigus sont ciselés, bien meilleurs que sur le V.A.L. Audio. J’ai vraiment adoré cet ampli qui est unique par son esthétique et sa qualité de son et je l’aurais toujours s’il ne m’avait pas traîtreusement lâché dans un fracas assourdissant et un nuage de fumée âcre.

Cela avait mal commencé entre nous deux puisque une double-triode 12AX7 s’était auto-détruite dès le premier allumage, le jour même où je l’ai reçu. Je n’avais pas fait jouer la garantie car il me fallait renvoyer l’appareil à mes frais en Allemagne. La somme était astronomique tant l’ampli était lourd et je ne parle pas un mot d’allemand. J’ai donc changé le tube défectueux contre un clone de meilleure qualité. L’appareil a démarré sans broncher. Un an plus tard, le condensateur de déparasitage soudé aux bornes de l’interrupteur marche/arrêt a prit feu. Plus de peur que de mal : de la fumée et un claquement violent. Je l’ai remplacé illico par le même disponible dans ma banque personnelle de composants électroniques.

Mais, un an plus tard, mon T.A.C. 834 a définitivement rendu l’âme : détonation à l’allumage avec option fumigène. Bilan de l’opération : circuit imprimé partiellement carbonisé sur la voie droite. L’appareil n’étant plus sous garantie, j’ai recherché la panne. Verdict : le transfo d’alimentation (qui soit dit en passant n’avait même pas été imprégné sous vide) était en court circuit, (je m’en doutais un peu car j’entendais déjà depuis un certain temps une sorte de coup de bélier à chaque allumage de l’appareil) et quelques composants du circuit imprimé la voie droite étaient HS. L’appareil a vaqué pendant quelques années sur une étagère du garage pour finalement être démonté. J’ai donné les 12 tubes à un ami audiophile et flanqué le reste à la décharge, sniff…

Je pense que les concepteurs auraient dû équiper cet ampli d’un préchauffage des filaments antérieur de 30 secondes à l’application de la haute tension lors de l’allumage, et si possible, d’un réglage de bias commutable avec manomètre intégré sur la façade afin de pouvoir contrôler la dérive de polarisation des tubes de puissance, surtout dans cette configuration où on a affaire à un double push-pull de pentodes. Cayin le fait sur ses amplis et c’est une excellente idée. Alors, pour une cinquantaine d’euros de plus Vincent aurait pu l’imiter, ce n’est pas du luxe, même sur du bas de gamme…

Conclusion :

Il vous faudra beaucoup d’oreille pour faire la différence entre le son d’un bon ampli à transistor fonctionnant en classe A et celui d’un ampli à tubes, surtout à faible puissance et sur des enceintes à haut rendement. Personnellement, je pense que la part de subjectivité dans l’écoute du son est telle que l’irrationnel prend obligatoirement le dessus. Le tube rougeoie dans l’obscurité, on a presque l’impression qu’il prend vie comme les braises le font dans l’âtre et cela influence notre perception auditive. Certes, en déco, la lampe est bien plus sympa que le transistor qui est peu démonstratif, bien caché derrière son radiateur. Mais, vu la différence de prix, le jeu en vaut-il la chandelle? Franchement, si ce n’est qu’une question pragmatique de porte-monnaie et de subjectivité auditive, entre 300 € et 2000 € le choix est vite fait.

Cependant, si malgré le gros écart de prix vous optez pour un ampli à tubes, achetez une marque réputée, de préférence américaine, japonaise ou européenne ou à la rigueur une marque chinoise reconnue comme Cayin.

Bien que la mode du vintage fasse monter régulièrement leur prix, vous pouvez encore faire de bonnes affaires sur les amplis transistorisés de plus de 25 ans, mais ce sera difficilement le cas pour des amplis à tubes de qualité des années 80 à 90 qu’il faudra payer un minimum de 2000 € pour éviter de se faire… entuber.

François