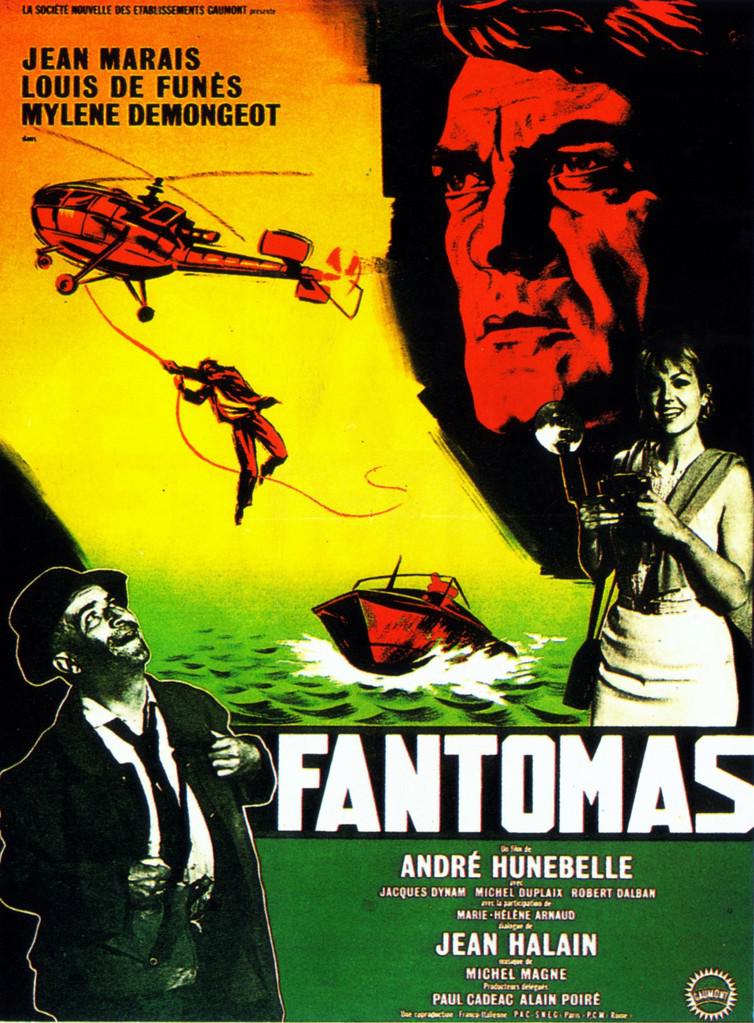

Fantomas est connu pour son adaptation au cinéma réalisée par André Hunebelle, premier opus d’une trilogie mettant en scène le trio Jean Marais, Louis de Funès et Mylène Demongeot. Mais il faut savoir que ce personnage est très librement inspiré d’une saga de trente-deux titres écrits par Pierre Souvestre et Marcel Allain qui, un siècle plus tard, garde toute sa vitalité inventive et jubilatoire. Et le mystère engendré par ce criminel demeure l’un des plus fascinants qui soient, digne des figures les plus troublantes de la littérature contemporaine. Fantômas inspira aussi cinq adaptations cinématographiques réalisées par Louis Feuillade entre 1913 et 1914, ainsi qu’une mini-série franco-allemande en quatre épisodes de 90 minutes, créée par Bernard Revon, réalisée en 1979 par Claude Chabrol et Juan Luis Buñuel et diffusée en 1980 sur Antenne 2.

La saga en roman (1910-1911) :

Fantômas est un personnage de fiction français créé en 1910-1911 par Pierre Souvestre et Marcel Allain. La silhouette encagoulée du maître du crime devient une figure emblématique de la littérature populaire de la Belle Époque et du serial français à la suite de la diffusion des trente-deux romans des deux coauteurs (1911-1913) et des adaptations cinématographiques réalisées par Louis Feuillade (voir ci-dessous le film muet : « Fantomas – A l’ombre de la guillotine (1913) ». La saga connaît un succès public et suscite l’enthousiasme de grands écrivains et artistes.

Interrompue par la mort de Pierre Souvestre et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la série est reprise par le seul Marcel Allain après-guerre. Fantômas demeure un des feuilletons les plus marquants de la littérature populaire en France, bien que le personnage-titre s’inscrive dans la tradition des génies du crime incarnés par Rocambole (et le mentor de ce dernier, Sir Williams), le colonel Bozzo-Corona (« parrain » de la société secrète criminelle des Habits noirs imaginée par Paul Féval), Zigomar (criminel masqué créé par Léon Sazie), Erik, le Fantôme de l’Opéran de Gaston Leroux et l’Arsène Lupin de Maurice Leblanc, moins terrifiant mais non dénué d’ombres. Pierre Souvestre et Marcel Allain qui écrivent des roman-feuilletons depuis 1909, cosignent entre 1911 et 1913 Fantômas, une série de trente-deux volumes à 65 centimes, l’éditeur Arthème Fayard leur imposant par contrat l’écriture d’un roman par mois.

Selon Marcel Allain, à cause du rythme de production exigé par Arthème Fayard, les volumes du roman ont été initialement dictés par lui et Pierre Souvestre à l’aide d’un dictaphone, puis saisis la nuit par des dactylos. Par ce procédé, Fantômas impose un style débridé (qui évoquera aux surréalistes l’écriture automatique) ainsi que des intrigues sombres et tortueuses construites autour des crimes de son (anti)héros à l’imagination sans limite, intrigues animées par des courses poursuites échevelées qui font appel à toutes les ressources de la technologie (automobile, train, paquebot – et même fusée dans les années 1960) et baignées dans une atmosphère poético-fantastique.

Fantômas ressuscite par ailleurs, pour les lecteurs contemporains, la société de la Belle Époque et notamment un Paris disparu, dans la lignée des feuilletonistes du XIXe siècle (Eugène Sue notamment), les apaches succédant aux mohicans d’Alexandre Dumas dans la jungle urbaine européenne. L’insaisissable bandit, l’«armée du crimen» dont il dispose ainsi que ses adversaires font également de brèves échappées en Afrique et en Amérique, jusque dans l’espace dans le dernier épisode rédigé par Marcel Allain seul. Pierre Souvestre et Marcel Allain collectionnent ainsi les faits divers qui émaillent la presse française mais aussi anglo-saxonne, participant à la psychose d’insécurité relayée par cette presse.

Le triomphe du bandit masqué fut immédiat : Blaise Cendrars écrit dans la revue d’Apollinaire Les Soirées de Paris : «Fantômas, c’est l’Énéide des temps modernes». Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Robert Desnos, Jean Cocteau et les surréalistes célébrèrent à l’envi le criminel en cagoule et collants noirs (l’uniforme de la plupart de ses mauvais coup nocturnes) ou masqué d’un loup noir, en frac et haut de forme, enjambant Paris en brandissant un couteau ensanglanté (la célèbre couverture de l’édition originale du premier volume, souvent reprise et elle-même inspirée par une publicité pour des pilules).

La Trilogie d’André Hunebelle (1964-1967) :

Fantômas est davantage connu aujourd’hui dans l’imaginaire populaire par le biais des comédies d’aventures avec Louis de Funès et Jean Marais. Cependant, le masque bleu et les gadgets technologiques (dont la Citroën DS volante) du bandit, le Juve hystérique et maladroit et le Fandor ambigu (pour cause puisque le même acteur – Jean Marais – interprète à la fois le criminel et son irréductible ennemi, le journaliste Fandor) de cette trilogie cinématographique n’entretiennent aucun rapport avec la saga littéraire de Pierre Souvestre et Marcel Allain, le seul élément fidèle demeurant la propension au déguisement des personnages principaux.

Reprenant les personnages principaux (Fantômas, le journaliste Fandor, le commissaire Juve, Hélène et Lady Beltham) de l’œuvre, Hunebelle et Jean Halain son fils et scénariste proposent dans la trilogie un Fantômas d’un genre nouveau. On retrouve bien l’inquiétant criminel aux mille visages mais le climat macabre est escamoté au profit d’un mélange de fantaisie, d’humour et d’action. La formule du Fantômas selon Hunebelle comprend l’action (Jean Marais), le rire (Louis de Funès), le charme (Mylène Demongeot) et la menace (Raymond Pellegrin la voix inquiétante de Fantômas) le tout imprégné de références à la culture «pop» française des années 1960 et notamment les premiers James Bond au cinéma, la DS, le fourgon HY, la science-fiction, la Terrasse Martini sur les Champs-Élysées, la télévision, etc…

Même si plus de 50 ans séparent la parution du premier roman de cette adaptation, Marcel Allain, un des deux pères de Fantômas, a pu découvrir la trilogie. Dans la préface de Sur la piste de Fantômas, Mylène Demongeot écrit : «Je me souviens avoir rencontré Marcel Allain au moment où il achevait la lecture du scénario… Il n’était pas content du tout ! Mais, après le grand succès du film, il semble qu’il se soit résigné, et, finalement, il a été satisfait de voir son Fantômas revivre de cette façon-là.» Toutefois, certains aspects des films ont passablement irrité Allain, comme la cour que fait Fantômas à Hélène dans les deux premières aventures (dans les romans, Fantômas est le père d’Hélène) ou le frère que l’on donne à Hélène dans Fantômas se déchaîne.

Les acteurs :

Le Juve incarné par Louis de Funès dans les trois films est loin du Juve de Souvestre et Allain. Dans les romans, le policier est un calculateur qui établit des plans extraordinaires et qui possède une étonnante puissance de déduction à la Sherlock Holmes. Le Juve de Hunebelle est très différent, râleur et gaffeur, et l’interprétation trépidante de de Funès, génial dans Fantômas contre Scotland Yard selon Jean Tulard dans son Dictionnaire du cinéma, entraîne la trilogie vers le comique. De plus, entre le premier et le dernier Fantômas, de Funès accumulant les succès avait changé de stature et Michel Wyn, le réalisateur de la seconde équipe sur Fantômas contre Scotland Yard confie : «Le rôle de Jean Marais était escamoté au profit des pitreries de de Funès, au fur et à mesure des films. Marais éprouvait une certaine amertume, il dépassait les cinquante ans et avait du mal à effectuer les cascades.» Mylène Demongeot l’a déclaré à différentes reprises : « Le génie comique de Louis de Funès faisait de l’ombre à Jean Marais. De Funès ne pouvait pas faire autrement, Marais l’a mal pris. On le sent dans le troisième épisode. Après, la question des salaires a définitivement réglé le problème. »

Un 4e script, Fantômas à Moscou (dans lequel Fandor apprend qu’il est le véritable fils de Fantômas) était cependant dans les tiroirs pour parer à toute éventualité (cette information avait été lâchée par Jean Marais à France-Soir le soir de la première du film).

Voir sur YouTube : « Fantomas 1 » par Marc Rambo

Voir sur Vimeo : Film muet : « Fantomas – A l’ombre de la guillotine (1913) » par George Morbedadze