Les débuts de la marque :

C’est en 1968 que Gérard Poncet, ingénieur en électronique et saxophoniste réputé, lance la marque Freevox. Il débute en fabriquant des consoles pour orchestres et concerts, puis des tables de mixage pour discothèques et radios. Grâce à son oreille de musicien de Jazz et à sa grande compétence dans le domaine de l’électronique audio, le matériel sera conçu avec un souci d’excellence du son.

Les modèles les plus célèbres de Freevox :

DJ SIX : Une table de mixage 6 voies, dont 2 voies mono, micro/line côté gauche et 4 voies stéréo côté droit. Les 4 voies stéréo on un égaliseur trois voie, toutes les voies ont un sélecteur, line/micro pour les 2 voies mono et riaa/line pour les 3 premières voies stéréo et la dernière en line/line. Les vumêtres à leds sont verticaux, ce qui deviendra la règle chez Freevox.

CLUB : Toujours en 1974, sortie de la série d’entrée de gamme série CLUB, avec la série CLUB 6 en 6 voies et la série CLUB 10 en 10 voies,

DJ CLUB : Ce haut de gamme de la marque apparu au début des années 80 deviendra peu à peu la référence des DJs ; c’est une console a 10 voies : 3 voies mono micro/line dont la voie DJ, 6 voies stéréo, dont 3 phono/line et 3 line/line, et une voie spéciale dédiée aux Jingles.

ANTENNA : En 1980 sort l’Antenna version 1, suivie bientôt d’autres séries plus complètes sur les voies stéréo, équipées d’un voice-over plus performant. Cette console est dédiée aux Radios et grosses Discothèques. Equipée dans sa partie gauche de 6 voies micro/line mono avec des faders de 60 mns d’origine ALPS, et d’une voie DJ avec un grand fader comme les voies stéréo. Les voies stéréo sont au nombre de 6 équipées de faders longue course (MCB ou P/G). 3 des voies sont des phono/line et les 3 autres des line/line. Ce modèle est équipée d’une alimentation externe.

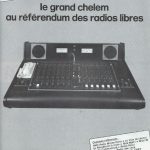

La Freevox DJ CLUB :

En 1993, Collyns reprend la marque Freevox qui bénéficie depuis longtemps d’une excellente image de marque de mélangeurs haut de gamme (forgée dans les années 80). Il garde le même objectif qualitatif que son précédent propriétaire comme en témoigne la nouvelle mouture 1993 de la DJ Club, une table devenue légendaire dans le milieu de la nuit que certaines discothèques possèdent encore 20 ans plus tard! Sa production perdurera jusqu’en 2003.

Analyse des commandes de la table :

Fidèle à l’esprit Freevox, Collyns reprend la couleur « lie de vin » caractéristique de la marque pour la façade de la DJ Club. Bien que nettement plus large que le rack 19 pouce standardisé, elle se borde d’oreilles de fixation après encastrement dans le meuble de régie. L’alimentation passe par un bloc séparé ce qui améliore nettement le rapport signal/bruit. La façade est en aluminium photo-anodisé, technique qui permet de décorer la console en y inscrivant un dessin sans relief, quasiment indélébile et qui résiste à tous les solvants.

La DJ 10 reçoit deux voies micro DJ (micro/line), dotées chacune d’une entrée XLR symétrique, la symétrie ayant la propriété d’éliminer les signaux parasites. Un potentiomètre ajuste le gain de voie pour éviter l’effet larsen. Le correcteur de timbre est un modèle à trois potentiomètres (grave, médium, aigu). Ces voies sont équipée d’un départ d’effets, d’une préécoute et d’un talk over débrayable (atténuation automatique de la musique donnant priorité à la voix). Les voies d’animations sont monophoniques mais sans panoramique (réglage droite, gauche). Toutes les autres voies stéréophoniques reprennent la configuration : réglage de gain, correcteur de timbre à trois boutons, départ d’effet à commutation avant/après, et touche d’écoute avant mélange. Elles sont de trois types : une voie Micro/Ligne, trois voies phono ou CD/Micro et quatre voies Ligne/Ligne. Toutes sont équipées de commande de départ à distance associé à une touche mettant en service ou non ce départ.

Le constructeur a prévu deux sorties stéréo, chacune avec sortie symétrique et réglage de balance, ce qui permet de sonoriser deux zones, ce qui est fréquent en discothèque. Freevox reprend aussi son correcteur Disco Sound, une sorte de loudness spécifique à la marque centré sur 70 hz qui améliore les basses les plus percutantes. Trois indicateurs à diodes électroluminescentes affichent le niveau du signal audio, deux sont connectés aux sorties droite et gauche, le dernier au circuit de contrôle des voies. Des sortie annexes délivrent un signal musical pris en amont de l’atténuateur automatique, ce qui sera utile pour un enregistrement, ou une sonorisation d’ambiance. Une autre sortie délivre le signal complet. La prise casque se double d’une sortie RCA sur laquelle on pourra brancher un amplificateur cabine équipé de volume.

Réalisation Technique:

Compte tenu des dimensions de sa table, Collins adopte une technique de fabrication par tranche et utilise pratiquement les même circuits imprimés pour toutes ses tranches (les voies Ligne/Ligne étant allégées des préampli RIAA). Les circuits intégrés sont des TL072, tous montés sur support ; deux d’entre eux, connectés à la masse, serviront de pièce de rechange en cas de problème (une bonne idée pour la maintenance que la standardisation du type de circuit intégré favorise). Les potentiomètres de mixage, des ALPS professionnels, coulissent en douceur. Ils sont soudés sur la plaque époxy et reliés aux cartes par un câble plat, ce qui évite toute erreur de câblage et permet un changement rapide. Par contre, le potentiomètre de fondu enchaîné est relié à la console par des câbles soudés, ce qui est moins pratique.

Conclusion :

Beaucoup de voies d’entrée, pas mal de sorties, une commande de démarrage : la DJ Club offrait un équipement confortable. Ses potentiomètres de mélanges avaient une course longue, précise et agréable. La fabrication professionnelle se traduisait certes par un prix de vente élevée, mais on en avait pour son argent…

Tarif en 1993 : 20.000 Francs soit 4300 € avec 41% d’inflation sur la période. Prix d’occasion : à partir de 500 €.

Photo de présentation : Oudinlemagicien35.

Galerie Photo : freevoxleretour et Doc. Freevox.