Lorsque nous évoquons la Hifi vintage, nous parlons rarement de modèles des années 90, surtout dans le domaine de l’amplification de puissance. Peut-être parce-que durant ces années là, les marques de matériel audio les plus populaires délocalisèrent leur production en Chine afin de baisser leurs coûts. Malheureusement, la qualité sonore chuta aussi, et la plupart des amplificateurs audio qu’ils soient intégrés ou de puissance, baissèrent en dynamique et en agrément d’écoute, au point que la généralisation du Compact Disc et l’augmentation de la dynamique du signal audio qui s’en suivit en fut gâchée. On ne passe pas des 30 db du signal analogique du disque vinyl aux 70 db du signal digital d’un CD audio sans s’assurer que l’électronique suive. Mais les alimentations restèrent anémiques et la qualité des composants baissa, ce qui donna souvent des résultats catastrophiques et entacha la réputation des modèles les plus haut de gamme de firmes qui avaient gagné leur réputation en démocratisant la Hifi dans les années 70-80.

Vous pensez peut-être que le problème est maintenant résolu, dans la mesure où les amplis actuels de bas et milieu de gamme fonctionnant en classe D restituent mieux la dynamique du son (écart entre le niveau d’apparition du souffle et de celui de la saturation) que ceux de gamme équivalente fonctionnant en classe B en 1990. Ce n’est malheureusement pas le cas puisque les enregistrement digitaux actuels sont mixés à des niveaux sonores totalement insensés : en 1985, la valeur moyenne du signal enregistré était normalisée à 89 db SPL environ ; elle est passée à 95 db en 2000 et actuellement elle flirte parfois avec les 105 db, transformant le message original en une bouillie auditive écrêtée en quasi-permanence. Il est d’ailleurs très facile de le constater en analysant ses fichiers audio en fonction des années grâce à un logiciel informatique tel que Audacity. Sur les tubes récents, tout est « dans le rouge ». À de tels niveaux sonores, les crêtes du signal doivent être drastiquement compressées pour éviter toute saturation audible. Et plus le message sonore est enregistré à un niveau moyen élevé, plus il doit être compressé, sa dynamique diminuant d’autant. C’est une des raisons pour lesquelles de vieux enregistrements en pressage vinyle paraissent plus définis que leur version actuelle en compact disc dite « remasterisée ». On s’en convaincra en comparant le son du disque vinyl des Pink Floyd « The Wall » pressé en 1980 avec une édition actuelle en CD. Mais laissons cette digression de côté, et revenons à nos moutons, ou plutôt à nos amplis, audiophiles ceux-là…

Dieu merci, des marques prestigieuses de matériel haute fidélité ont gardé des critères de qualité élevés dans les années 90. J’en ai retenu trois parmi une bonne dizaine et je vais évoquer ici pour chacune d’elles l’un des modèles phares qu’ils commercialisèrent à l’époque. D’abord chez Accuphase et Onkyo Integra, deux marques japonaises qui réalisent encore de nos jour des électroniques haut de gamme à transistors ; ensuite chez Jadis, une marque française basée dans l’Aude qui œuvre avec talent et succès depuis 1983 dans l’électronique à tubes en gardant la même qualité de production prémium depuis ses débuts.

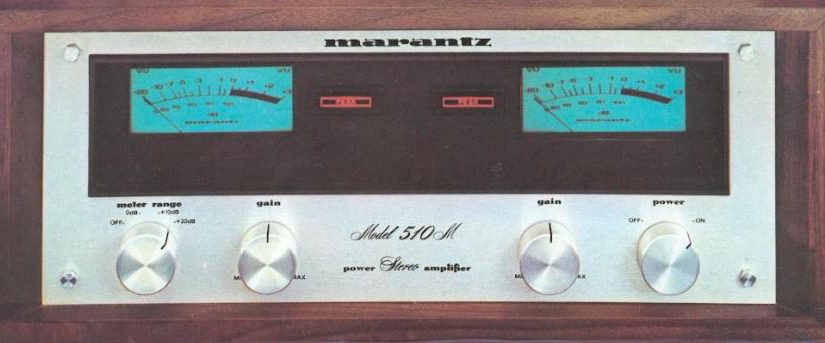

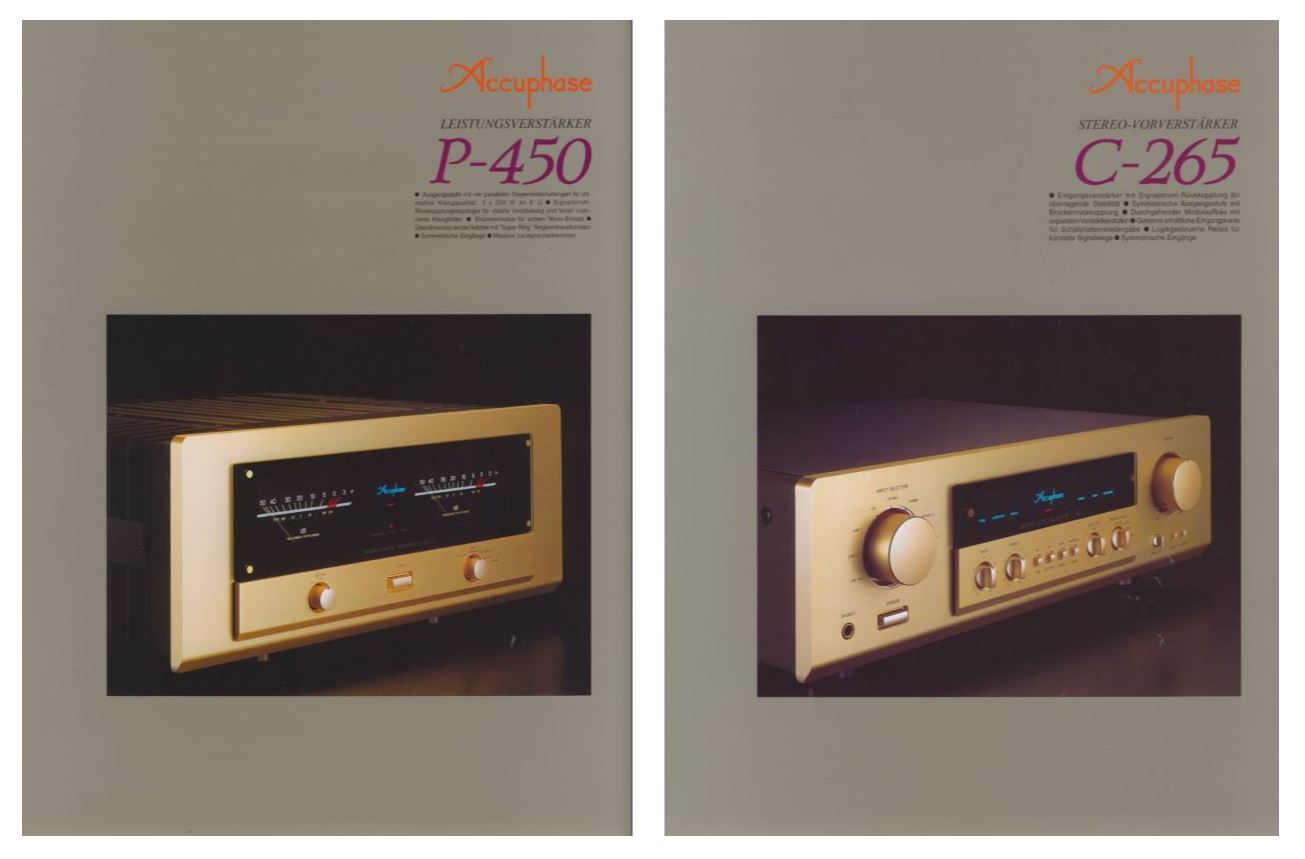

Ampli Accuphase P-450 (1997) :

L’amplificateur de puissance stéréo P-450 reflète le savoir-faire étendu d’Accuphase dans la construction d’amplificateurs haut de gamme. Dans cet ampli, toutes les pièces et tous les composants des circuits ont été soigneusement sélectionnés pour garantir des performances électriques et sonores optimales.

Pour une reproduction fidèle de la musique, un amplificateur de puissance doit pouvoir fournir une énergie suffisante quelles que soient les conditions de charge. Cela nécessite une section d’alimentation à basse impédance conçue avec une marge de performance importante. Le P-450 excelle à cet égard grâce à un énorme transformateur toroïdal « Super Ring » de 660 VA associé à deux volumineux condensateurs de filtrage haut de gamme de 47.000 µF/80 V chacuns. Au niveau de l’étage de sortie, les transistors haute puissance sont utilisés dans une configuration push-pull à 4 éléments en parallèles. Ils sont conçus pour une dissipation de collecteur de 150 watts et un courant de collecteur de 15 ampères. Cela garantit une dissipation thermique efficace et une capacité de sortie impressionnante de l’ordre de 400 watts par canal en deux ohms, de 300 watts par canal en quatre ohms et de 200 watts en huit ohms. Les énormes dissipateurs de chaleur en aluminium moulés sous pression des deux côtés de l’amplificateur sont non seulement impressionnants, mais ils sont également essentiels pour assurer des performances stables.

L’amplificateur peut facilement piloter des charges de haut-parleurs réactifs à basse impédance, même difficiles à driver. Un commutateur permet le fonctionnement en mode ponté. Il transforme le P-450 en un amplificateur mono offrant une puissance de sortie encore plus élevée. Les entrées sont câblées au choix en symétrique (XLR) ou asymétrique (Cinch). Enfin, un cuivre haute pureté est utilisé pour le câblage interne. Le P-450 va ici encore plus loin en fournissant une dorure, non seulement sur les cartes des circuits imprimés, mais également pour les masses, les bornes des condensateurs, les prises d’entrée et les bornes de haut-parleur. Les pièces fréquemment utilisées, telles que les prises d’entrée, sont recouvertes d’une plaquage de qualité professionnelle 10 fois plus épaisse que la normale, pour une fiabilité optimale.

Le circuit d’amplification du P-450 repose sur le principe de rétroaction de courant Accuphase, qui a suscité un vif succès dans le monde entier. Ce circuit combine d’excellentes qualités sonores avec une stabilité de fonctionnement extraordinaire et d’excellentes caractéristiques de réponse en fréquence. Il ne nécessite qu’une compensation de phase minimale dans la plage des hautes fréquences et la réponse n’est pas affectée par le gain. La contre réaction (qui renvoie une partie du signal de sortie à l’entrée) peut être maintenu de manière souhaitable à un niveau bas, ce qui entraîne une réponse transitoire considérablement améliorée. Étant donné que l’impédance au point de retour de courant est très faible, il n’y a presque pas de déphasage.

À l’écoute, le son du P-450 est puissant et dynamique, tout en étant subtil et absolument fidèle à la source musicale.

Prix d’occasion : 4000 € environ pour l’ampli et 2400 € pour le préampli C-265.

Ampli Onkyo Integra M-5590 (1991-92) :

Le précurseur de ce magnifique amplificateur de puissance est sans conteste le M-5090 associé au préampli M-200, cependant, on le retrouve ici dans une version quelque peu allégée puisque, là où le M-5090 pesait 31 kilos, le M5590 en fait 8 de moins.

Les entrailles de la bête sont donc sujettes à une cure d’amaigrissement. Ce qui ne veut pas dire que la qualité est moindre puisqu’il comporte tout de même deux transformateurs classique avec blindage en cuivre et huit capacités électrolytiques Nichicon faisant 10.000 µF/90 V chacune soit 40.000µF par voie. Elles ne sont pas haut de gamme et sur-dimensionnées (de type co38) comme dans l’Accuphase, mais elle remplissent correctement leur rôle de filtrage et de stockage d’énergie, ce qui est après tout l’essentiel.

La face avant est occupée par deux VU-mètres géants à aiguille, des commutateurs de sortie des paires d’enceintes éventuellement connectées (A, B ou A et B) et deux potentiomètres pour le réglage du volume. Il est donc possible de régler le volume directement au niveau de l’étage final sans préampli ou, si ce dernier est connecté, en sélectionnant à l’arrière le mode direct. Lorsque l’amplificateur est allumé, les ampoules des VU-mètres diffusent un rétro éclairage de teinte rouge et, une fois les relais activés, il vire au vert. Un effet visuel des plus sympathique.

Bien que le M-5590 ne soit pas comparable au M-5090, c’est un bon ampli à tous égards. Très équilibré et extrêmement dynamique. Le préampli joue un rôle crucial dans la chaine audio et le P-3390 qui lui est associé est de bonne qualité à l’écoute.

Prix d’occasion : 1200 € environ pour l’ampli et 800 € pour le préampli P-3390.

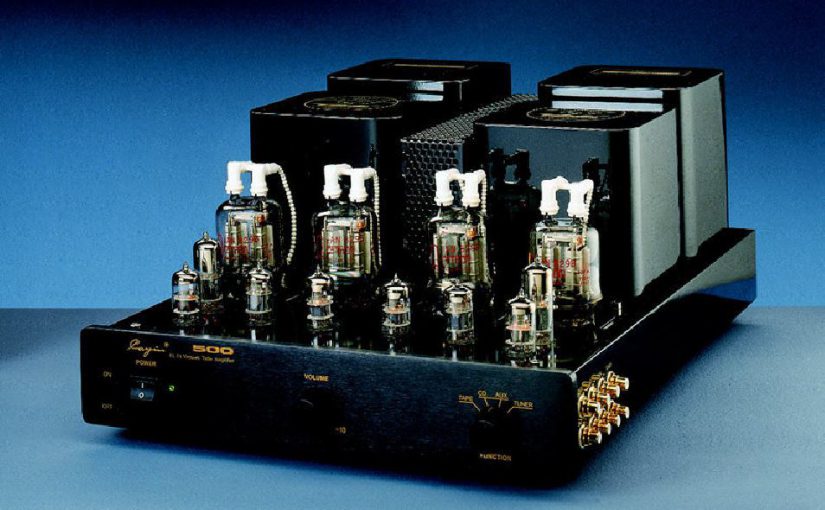

Ampli Jadis Defy 7 (1993) :

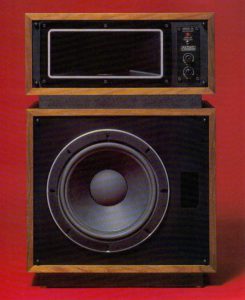

Posséder un amplificateur à tubes de 100 watts peut paraitre excessif, du moins s’il alimente une paire d’enceintes munies de moteurs à pavillons dont le rendement est élevé, comme des Klipsch par exemple qui s’associent à merveille avec le son chaud restitué par les lampes. Mais l’écoute du Delphy 7 incite à franchir la barrière psychologique des 60 watts car au final, on s’y retrouve autant en agrément d’écoute qu’en réserve de dynamique.

Côté cosmétique, les 18 tubes équipant le Delphy 7 sont protégés par un couvercle perforé amovible de couleur noire. Le châssis chromé est du meilleur aspect. Les transformateurs de sortie aux dimensions généreuses sont équipés de borniers permettant d’adapter la charge selon l’impédance des haut-parleurs (au choix entre 4, 8, 16 et 32 Ohms) et d’atteindre ainsi un volume sonore et une qualité maximales. L’accès se fait sous le capot inférieur ; si l’on veut modifier la charge, l’ampli doit être débranché pendant une quinzaine de minutes afin de le laisser refroidir. Le circuit principal est gravé sur une grande carte époxy. La sortie 6,3 V destiné au chauffage des filaments tubes est régulée par un dispositif à boitier TO-3 et les gros condensateurs électrolytiques de 1000µF 500V, sont collés avec du silicone sur la face inférieure du châssis.

Des paires de triodes ECC83 sont utilisées pour l’étage pilote, et en pratique, le signal ne passe que par trois tubes avant d’arriver aux enroulements du transformateur de sortie. Une double triode ECC82 est présente à l’entrée, soit un tube par canal. Deux triodes, leurs cathodes découplées chacune par un condensateur électrolytique, sont utilisées pour chaque phase de l’étage suivant. Chaque étage final qui est polarisé en classe AB et fonctionne en mode « ultra-linéaire », est équipé de trois paires de tétrodes GE 6550 en parallèle, ce qui est un gage de longévité. Cela permet également un courant de pointe plus élevé et, par conséquent, une meilleure tolérance de charge.

Le Delfy 7 produit un son naturel, riche et doux comme tous les amplis à tubes bien nés. En écoute de longue durée, la fatigue auditive reste faible, même à niveau sonore élevé. Le son est plein, généreux et chaleureux, mais en même temps convaincant par son autorité dynamique, sa résolution, sa clarté et sa superbe intégration. C’est une très belle réalisation.

Prix d’occasion : 2300 € environ pour l’ampli et 800 € pour le préampli JPL.