Nicolas Peyrac est né le 6 octobre 1949. Il passe toute son enfance dans la région de Rennes entre le domicile de sa mère et de son père, qui sont séparés. Son père est médecin de campagne, sa mère est ingénieur des travaux publics et comme la médecine la passionne, elle reprend ses études et entame une carrière dans ce métier. Entre 1962 et 1963, étant donné que sa mère fait de la recherche dans un hôpital de New York, il est scolarisé au Lycée Français. Puis, après un bref passage à Paris, il revient à Renne jusqu’en 1966. Suite à son séjour à New York, il parle l’anglais couramment.

Nicolas Peyrac apprend la guitare en autodidacte. Fin 68, il passe au Jeu de la chance, genre de télé-crochet diffusé le dimanche pendant l’émission Télé Dimanche de Raymond Marcillac. En sont sortis, entre autres, Mireille Mathieu et Thierry Le Luron. Il contacte Jacques Poisson qui lui donne alors l’opportunité de faire des photos d’artistes pour la nouvelle maison d’éditions pour laquelle il travaille, les Éditions Essex : Nicolas Peyrac nous en parle sur son site : « Je rencontre Bécaud dont il est resté le directeur artistique, un Bécaud qui m’ouvre toutes grandes les portes des coulisses de l’Olympia où j’ai le privilège de le photographier pendant ses concerts de 1970… Je suis debout derrière sa mère qui dans la coulisse lui prépare des grogs et lui allume les cigarettes dont il vient tirer quelques bouffées entre deux chansons… Toujours à cette époque, je ferai des photos et des pochettes pour Les Troubadours, Alice Dona, Hervé Vilard… »

Les années 70 :

Le bac en poche, Nicolas Peyrac entame des études de médecine. Fin 1971, il poursuit ses études à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où sa mère vient d’obtenir un poste de chef de service à la Faculté de Médecine.

Il profite d’un séjour à Paris début 72 pour prendre un rendez-vous chez Carrère avec ses nouvelles maquettes enegistrées à Abidjan. Il rencontre Patrick Legrand et les lui laisse. Un an plus tard, il lui fait écouter d’autres maquettes et Patrick Legrand sélectionne le titre « Tant qu’il y aura des chevaux » pour Marie Laforêt qui devient un succès. Nicolas Peyrac partage sa vie entre ses études et la chanson. En 1974, il fait la première partie de Mouloudji.

D’où venez-vous ? (1975) : Malgré les avis contraires de Pathé Marconi, Philippe Constantin, prend sur lui de convaincre sa direction de sortir un album. Jean Musy s’occupe de l’arrangements des chansons. L’album sort le 10 mars 1975. Au départ il ne marche pas. Mais quand « So Far Away » commence à passer à la radio, Nicolas Peyrac est convoqué par Eddy Marouani, l’imprésario de Serge Lama, pour faire une tournée avec le chanteur. Puis Gérard Lenorman l’invite sur sa scène, à l’Olympia.

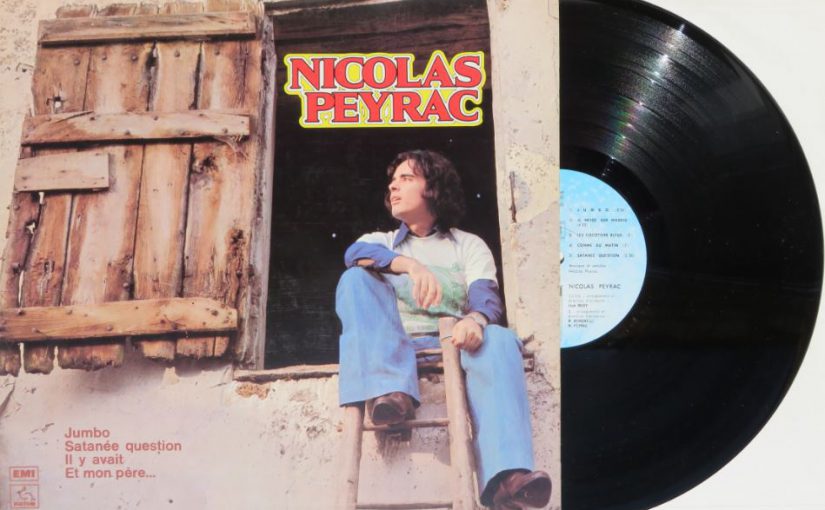

L’album Jumbo décrit par Nicolas Peyrac : « Fin 1975, sortie du 45 tours « Et mon père » et de l’album Jumbo, toujours réalisé avec la même équipe, album sur lequel on trouve une autre version de la chanson. J’avais refait la voix entre la sortie du 45 tours et celle de l’album! Je récupère un disque d’or pour des ventes dépassant 500 000 exemplaires. Au début 76, je découvre le restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon où Bruno Coquatrix et quelques personnalités me remettent le premier Oscar de la Chanson Française décerné par l’UNAC, l’Union Nationale des Auteurs et Compositeurs, pour Et Mon Père ».

En 1976, Nicolas Peyrac part deux fois en tournée avec Serge Lama, de fin février à avril et de fin juin à mi-septembre. Fin 76, enregistrement et sortie de Quand pleure la petite fille, suivi d’une tournée de promotion et de trois concerts à Tokyo. Entre 76 et 77, il passe deux fois à l’Olympia.

En 1977, enregistrement et sortie de Et la fête est finie, un disque dans lequel Nicolas Peyrac voulait mettre l’accent sur la chanson : « Les vocalises de Brel », mais la maison de disques et les radios préfèreront : « Le vin me saoûle ».

Peyrac se produit à l’Olympia en 1979, Bobino en 1981. La même année, il interprète le rôle d’un chanteur dans le film de Serge Pénard « Ils sont fous ces Normands ». Il apparaît également en 1985 dans le téléfilm de Franck Apprederis, « Le passage ».

En 1990, il écrit et compose la chanson « Au cas où » pour Caroline Verdi. En 1991, il signe avec son ami Christian Reyes un documentaire « Capital mental ou les chemins de la performance pour FRANCE 2 ». Après une période de dépression (à la suite de la disparition de sa mère) et de difficultés personnelles, il s’éloigne de Paris en 1993, tout d’abord pour s’installer en Californie, puis à Montréal, où il résidera jusqu’en 2008.

En 1994, Nicolas Peyrac publie un premier roman, Qu’importe le boulevard où tu m’attends et poursuit sa carrière au Québec, se partageant entre composition de nouveaux albums et concerts. De retour sur les scènes parisiennes en 1996, il se produit au Casino de Paris, puis à Bobino en 1997. Il sort plusieurs albums et effectue des tournées de concerts à la suite.

En 2005, grâce à François Troller, Nicolas Peyrac sort un Best Of chez EMI intitulé Toujours une route dans lequel il rassemble ses titres préférés du moment et auquel il ajoute une chanson inédite « Ne me parlez pas de couleurs ».

Début 2006, Le 9 mai, sort son 16ème album Vice Versa chez Warner Music France, qui reçoit de la part de la presse d’excellentes critique. Il marque également son «retour» sur la scène parisienne avec un spectacle à l’Européen le 29 mai. 2006 est aussi l’année de parution de son second roman : J’ai su dès le premier jour que je la tuerais.

2009 sort Case Départ, l’album du retour aux sources, musicales bien sûr mais aussi retour à la Bretagne natale. Une tournée s’organise autour de l’album, avec un passage remarqué à L’Alhambra le 5 juin. Son troisième roman, Elsa, sort en librairie cette même année.

En 2013, Nicolas Peyrac revient sur le devant de la scène, avec la publication d’un album de duos Et nous voilà !, où il reprend quelques chansons en compagnie de Carmen Maria Vega, Sofia Essaidi, Anais, Julie Zenatti, Serge Lama, Sanseverino, François Morel ou encore Bénabar.

En 2015, l’artiste entreprend une série de concerts acoustiques, seul avec sa guitare. Un CD Les acoustiques improvisées, sorti en nombre limité et sans promotion, témoigne de la richesse de ces concerts durant lesquels Nicolas Peyrac est en communion profonde avec son public, que ce soit à travers des chansons connues ou moins connues.

Discographie :

1975 : D’où venez-vous ?

1976 : Jumbo

1976 : Quand pleure la petite fille

1977 : Et la fête est finie…

1978 : Je t’aimais, je n’ai pas changé

1980 : Fait beau chez toi

1982 : Elle sortait d’un drôle de café

1983 : Flash-back

1984 : Neuvième

1986 : Laissez-moi rêver

1989 : J’t’aimais trop, j’t’aimerai tellement

1993 : Tempête sur Ouessant

1995 : J’avance

1996 : Puzzle (En public, au Casino de Paris)

1999 : Autrement

2003 : Seulement l’amour

2006 : Vice-versa

2009 : Case départ

2011 : Du Golden Gate à Monterey

2013 : Et nous voilà, album de duos

2015 : Les acoustiques improvisées

Voir sur YouTube : « Nicolas Peyrac – Et mon père » par Lise D ; « Nicolas Peyrac – Je Pars » et « Nicolas Peyrac – SO far away from L.A » par Sorgeras

https://www.youtube.com/watch?v=If9_rZkK3Ys

https://www.youtube.com/watch?v=stGUsmBboM4

https://www.youtube.com/watch?v=ipt3ekGv0Mo