En cette période qui n’est pas très rose pour les discothèques, les disco-mobiles et l’événementiel en général, j’ai pensé qu’il serait sympa de rendre un hommage rétro à ces acteurs importants de nos soirées juvéniles en évoquant l’équipement qui nous permettait de nous trémousser tous les weekend au rythme de la musique pop, funk, disco et plus tard techno selon ses goûts. À cette époque heureuse ou l’on pouvait encore siroter quelques cocktails au milieu de la piste de danse tout en fumant une cigarette, le DJ passait la soirée à « pousser des disques » enchaînés au bon tempo tout en déclamant au micro des phrases enthousiastes à la Yannick Chevalier visant à chauffer l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. Puisque je me suis déjà longuement attardé sur les tables de mixages (Freevox DJ Club, Tables de mixage des années 80 Partie 1, Partie 2), les tourne-disques et les magnétophones de cette époque, je vais évoquer dans cet article la partie sonorisation.

La sonorisation des discothèques & des disco-mobiles :

Des années 70 aux années 80, les discothèques étaient équipées de système où l’amplification et les enceintes acoustiques se trouvaient séparées (enceintes passives). L’amplification était simple, double ou triple, selon l’importance du système audio et le volume de l’établissement. La mono-amplification faisait intervenir un seul amplificateur de classe AB ou B dont la puissance variait entre 200 et 400 watts, laquelle était délivrée dans une paire d’enceintes à haut rendement (100 db/1w/1m) équipées d’un filtrage passif deux ou trois voies filtrées à 12 db/octave. La multi-amplification, plus sophistiquée, comprenait un filtre électronique dit actif, qui découpait la bande passante de la musique en deux ou trois plages de fréquences (grave, médiums, aigus) filtrées chacune selon une pente allant de 18 à 24 db/octave. Cela évitait de s’encombrer de selfs, condensateurs et résistances devenues énormes donc coûteuses à ces puissances élevées et surtout d’avoir une dynamique bien meilleure. Deux ou trois amplis stéréo allant de 200 watts en classe AB pour les médiums aigus à 700 watts ou même 1000 watts en classe H pour les graves, alimentaient chaque pavillon de l’enceinte : les caisson à évents bass reflex pour les HP graves et bas médiums et des pavillons exponentiels ou des trompes pour les compressions médium aigus et aigus. Leur rendement évoluait en général entre 97 et 102 db/1w/1m.

Les grosses discothèques des années 80 étaient généralement équipées d’un système à tri-amplification, souvent des enceintes à pavillons JBL, Altec, Metler Audio, HH Electronic ou ALS Pro structurées selon un empilement en « château » dépassant souvent les 2 mètres de hauteur et alimentés par une baie d’ampli Crown Microtech MT 1000, HH Electronic Mos Fet V800, Dynacord PAA 1200, Amix H 2700S ou EMB CS 2 à travers un filtre actif SCV ou Dynacord. Les clubs les plus modestes sonorisaient avec des JBL (les célèbres Cabaret 4612, les MI 632 et à la fin des années 80 les M350), des Bose 802 ou des Dynacord E153 S Alimentées par des amplis Urei 6690, Bose 1802, Ramsa WP 9201 ou Dynacord PAA 800 .

À partir des années 90 sont apparues les enceintes professionnelles amplifiées (dites actives), alimentées directement par le signal stéréo symétrique depuis la sortie de la table de mixage. Pour les gros systèmes avec renfort de basse, l’amplificateur se trouvait niché dans le caisson de grave, généralement pourvu d’un HP de 38 ou 45 cm alimenté à travers un filtre passif. Une double prise symétrique alimentait alors les deux satellites droite et gauches pourvus d’une compression pour les aigus et d’un grave médium de 30 cm.

Dans les années 90, rien ne change pour les gros clubs qui fonctionnent pour la plupart avec des enceintes passives à pavillons, si ce n’est la miniaturisation des amplis grâce à la classe D et ses dérivées qui diminue leur poids et augmente leur rendement (Crown K2). Par contre les boîtes de taille plus modeste et les disco-mobiles professionnelles optent peu à peu pour des enceintes compactes amplifiées bien plus pratiques (qui d’ailleurs se sont de nos jours généralisés un peu partout à l’exception près que les amplis embarqués fonctionnent en classe D, ce qui augmente leur compacité et diminue le poids de façon drastique). On retiendra les fleurons que furent les JBL EON 15, Electro-Voice SX300A, DAS DS 115A et Yorkville NX 750P.

Deux paires d’enceintes passives compactes qui ont marqué cette époque :

Bose 802 (1980-Toujours en vente) :

On ne peut pas parler de sonorisation sans évoquer la mythique Bose 802 qui est au monde professionnel de l’animation ce qu’est la Bose 901 à la haute fidélité. Elle était présente partout dans le domaine de l’animation des années 80 et c’est le cas encore de nos jours avec la version IV qui a toujours autant de succès. L’enceinte est légère (14 kg), solide, compacte et puissante (240 W avec des pointes à 480 W). L’angle de diffusion est important grâce à la conception de montage des huit haut-parleurs large bande de 11,34cm, montés symétriquement en paires verticales sur une face avant à facettes « Articulated Array ». La Bose 802 fut une des première à disposer d’un dispositif de montage polemount adapté aux trépieds standardisés de sono. De plus, elle était équipée d’un couvercle pour le transport.

Les haut-parleurs sont caractérisés par une faible impédance et une bonne endurance. Leur équipage mobile (membrane, enroulement et spider) est conçu pour durer dans des environnements agressifs.

La sensibilité de l’enceinte est assez basse pour de la sono (91 db), mais cela ne nuit pas au niveau sonore maximum qui s’élève tout de même à 123 dB! L’esthétique est particulièrement réussie et a été mainte fois copiée sans cependant lui équivaloir. La 802, c’est aussi un son caractéristique (chaud et doux dans les médiums qui sont mis en avant sans agressivité) qui peut devenir spectaculaire lorsqu’elle est équipée du processeur dédié réglé correctement et d’un caisson de basse adapté (502). Sa notoriété est aussi due au fait qu’elle n’est pas agressive dans les aigus et qu’elle accroche très peu dans les médiums aigus (pas de compression, pas de larsen). Il faut noter que les nouvelles Bose sont équipées de HP en Kevlar (matière quasiment indestructible utilisée pour les gilets pare-balle…).

Prix des Bose 802 en 1984 : 8330 F

Prix d’occasion : entre 400 et 600 € selon l’état et la série.

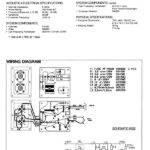

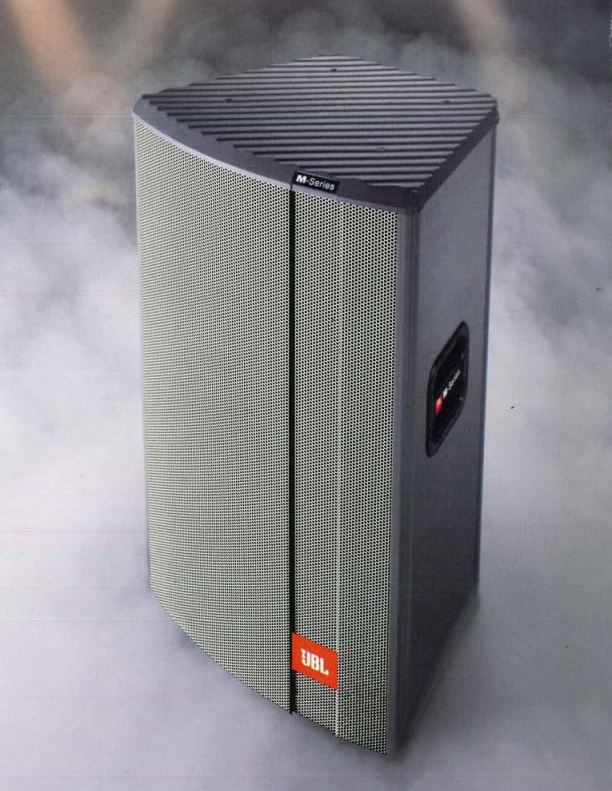

JBL M330 & M350 (1991-98) :

Les JBL série M furent sûrement les enceintes de sonorisation professionnelle les plus appréciés des années 90. On les voyait partout que ce soit dans les discothèques, les bars de nuit branchés ou les disco-mobiles bien équipées. Elles avaient tout pour elles : une relative compacité, un poids certes élevé mais encore compatible avec la transportabilité, une restitution sonore proche de la haute fidélité (Bande Passante : 45 Hz – 18 kHz) grâce à une compression haut de gamme 2216H (présente aussi sur les Control 12 SR) et un boomer performant qui pouvait être au choix un 222-8 (30cm) ou un 252-8 (38cm). Le rendement de l’enceinte était compatible avec sa fonction (99 db) puisque avec un ampli de 350 watts, elle pouvait atteindre un niveau sonore théorique de 124 db…

Esthétiquement, l’enceinte était superbe avec sa grille intégrale nervurée protégeant les haut-parleurs et son caisson profilé au design trapézoïdal novateur. Elle était aussi bien pratique avec son embase normalisée qui permettait de la jucher sur un trépied en sonorisation mobile. Une version encore plus haut de gamme dédiée aux auditoriums existait cette fois en version trois voies, équipée d’un M202A dans les aigus et d’un médium M209-8 de 20 cm, le grave de 38 cm restant inchangé. La BP s’améliorait alors à 35 Hz-22 kHz, se qui est exceptionnel pour de la sonorisation.

Prix des enceintes en 1991 : 9000 F pour les M330 et 12.000F pour les M350.

Prix d’occasion : entre 400 et 600 € selon l’état.

Amplificateurs sono des années 80 :

Dans les années 80, les discothèques étaient de grandes dispensatrices de watts et la limite sonore actuelle imposée des 102 db étaient allègrement franchies (dans le genre 115 db avec des pointes à 120…). Autant vous dire que le matos devait assurer et de nombreux patrons de boîtes optaient pour la sécurité du matériel en cas de surcharge. Les HH Electronic Mos Fet, Amcron et Dynacord avaient la réputation d’être increvables, en plus de dispenser un son d’une qualité irréprochable. Les amplis de cette époque pesaient très lourd (la partie alimentation générant déjà la moitié du poids), et possédaient une ventilation pulsée des plus efficace. Les Dynacord PAA800 et PAA1200 étaient particulièrement appréciés car ils possédaient une compression déconnectable incorporée ne travaillant qu’en cas de surmodulation non linéaire, dont l’intervention était inaudible et sans influence néfaste sur la dynamique. Ainsi les enceintes acoustiques étaient systématiquement protégées de toute surcharge permanente qui aurait entraîné une destruction des compressions d’aigu. Je connais un patron dont le night club est équipé d’amplis Dynacord PAA 800 acquis en 1985. Ils fonctionnent toujours et ne sont jamais tombé en panne en 40 ans d’exploitation!

Prix des modèles neufs en 1985 : Crown MT 1000 : 17.000 F ; Dynacord PAA880 : 14.860 F ; Dynacord PAA1200 : 22.800 F ; Bose 1802 : 17.200 F ; Amix H2700S : 24.600 F ; Ramsa WP9201 : 12.400 F.

Prix d’occasion : entre 200 et 600 € selon l’état.

Enceintes amplifiées des années 90 :

JBL Eon 15 (1995-2008) :

À sa sortie, au milieu des années 90, la JBL Eon Power 15 fit sensation avec ses formes inhabituelles permises par le moulage de la caisse en PVC. Ce modèle était résolument Hight Tech avec sa face avant en aluminium moulé intégrant les transducteurs, pas seulement le pavillon de la compression (modèle 2118H) comme il est d’usage, mais l’ensemble du 38 cm. Ce dernier utilise la structure Differential Drive, mise au point par JBL, avec un aimant Néodyme ce qui explique en partie le faible poids de l’enceinte. L’enceinte est équipée de poignées de transport et d’une embase pour pied intégrées dans sa structure.

L’écoute montre un excellent équilibre global avec un grave soutenu qui accepte bien les corrections. Un petit creux dans les médiums permet une petite douceur garante d’une absence d’agressivité dans cette gamme de fréquence difficile à reproduire. Puissance 130 W dans les graves et 50 W dans les aigus. BP : 50-20.000 Hz. Poids : 18 Kg.

Prix du modèle neuf en 1998 : 6500 F

Prix d’occasion : environ 400 € en bon état.

Electro-Voice SX300A : 1995-2008 :

D’une taille réduite et d’un poids raisonnable (22,8 kg), La SX300 présente une forme trapézoïdale classique et des proportions agréables. La caisse en PVC comprend de nombreux points de fixation et une embase pour pied. De conception générale assez classique avec un 30 cm pour le bas du spectre et, pour l’aigu, une compression 1 pouce (modèle DH 2010A) associée à un pavillon à directivité constante moulé directement dans la face avant. L’ouverture de 65°, aussi bien en horizontal qu’en vertical est une caractéristique rare dans sa catégorie qui lui permet d’être « arrayable », c’est à dire utilisable en plusieurs exemplaires dans un cluster.

Les résultats de mesure sont excellents avec cependant un certain décalage entre le grave et l’aigu qui est mis en avant. En effet, la compression est très généreuse dans le haut du spectre aigu (elle dépasse allègrement les 20 Khz) ce qui est rare en sono. L’écoute offre des voix bien dégraissées avec une excellente définition. Reste que les modulations difficiles doivent être surveillées sous peine de devenir aisément agressives. Auquel cas une correction de tonalité sera la bien venue. La SX 300 est un peu limitée dans le bas du spectre à cause de son boomer de 30 cm, mais le processeur XP200A peut en optimiser le fonctionnement. Un caisson de grave peut aussi être ajouté.

Prix du modèle neuf en 1998 : 9045 F

Prix d’occasion : environ 400 € en bon état.

Crédit photo tête de page : Catalogue JBL Pro – JBL M Series

François