The Electric Light Orchestra (ELO) est un groupe de rock anglais formé à Birmingham en 1970, par les compositeurs/multi-instrumentistes Jeff Lynne et Roy Wood ainsi que le batteur Bev Bevan. Leur musique se caractérise par une fusion de la pop influencée par les Beatles, des arrangements classiques et une iconographie futuriste. Après le départ de Wood en 1972, Lynne est devenue le leader du groupe, écrivant et produisant l’intégralité de chaque album.

Le groupe s’est formé pour répondre au désir de Lynne et Wood de créer des chansons modernes pop rock avec des harmoniques classiques, s’inspirant de leur groupe précédent The Move, dont Lynne et Bevan étaient également membres. Au cours de leur apogée entre 1970 et 80, ils enregistrèrent une série d’albums qui incluent les travaux conceptuels Eldorado (1974) et Time (1981). Au départ, Lynne, Bevan et le joueur de clavier Richard Tandy étaient les seuls membres permanents du groupe. En 1986, Lynne décida de quitter le groupe. Mais Bevan prit la relève en formant son propre groupe ELO Part II, qui deviendra ensuite The Orchestra. À l’exception d’une reformation de courte durée en 2000-2001, ELO est resté largement inactif de 1984 à 2014. En 2014, Lynne a reformé le groupe en tant que Jeff Lynne’s ELO.

Durant 13 ans, au cours de la période d’enregistrement et des des tournée qui suivirent d’ELO, le groupe a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde. Malgré le succès de leurs singles au Royaume-Uni, le groupe a d’abord marché aux États-Unis, où ils étaient appelés «les Anglais aux gros violons». De 1972 à 1986, ELO a accumulé vingt Hits au Top 20 sur Le UK Singles Chart et quinze au Top 20 des sur le Billboard Hot 100 des États-Unis. Le groupe détient également le record de 40 Hits classés au Billboard Hot 100 sans qu’un seul n’ait atteint la première place dans le charts américains. En 2017, ELO a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

Quelques albums remarquables :

Eldorado (1974) : est le premier album concept d’ELO. Le leader du groupe, Jeff Lynne, a conçu l’histoire avant d’écrire la musique. L’intrigue suit un personnage à la Walter Mitty qui se déplace dans des mondes fantastiques grâce à ses rêves, afin d’échapper à la désillusion de sa réalité banale. Lynne a commencé à écrire l’album en réponse aux critiques de son père, un amateur de musique classique, qui déclarait que « le répertoire d’ELO n’avait pas de titre reconnaissable ». L’influence des Beatles est présente, en particulier dans la mélodie du verset de « Mister Kingdom » qui, dans une certaine mesure, ressemble à l' »Across the Universe » des Beatles.

« Can’t Get It Out of My Head » est sorti en single (avec « Illusions in G Major » comme face B) et a été un succès aux États-Unis. « Boy Blue » a été publiée en second single de l’album, mais n’a pas eu d’impact commercial. L’album a été certifié or aux États-Unis peu de temps après sa sortie. L’album et les singles, n’ont cependant pas réussi à trouver un large public dans le Royaume-Uni natal du groupe.

Eldorado marque le premier album sur lequel Jeff Lynne a embauché un orchestre. Sur les albums précédents, Lynne ajoutait les cordes au mixage. Louis Clark co-arrangeur, avec Lynne et le claviériste Richard Tandy, a dirigé les cordes.

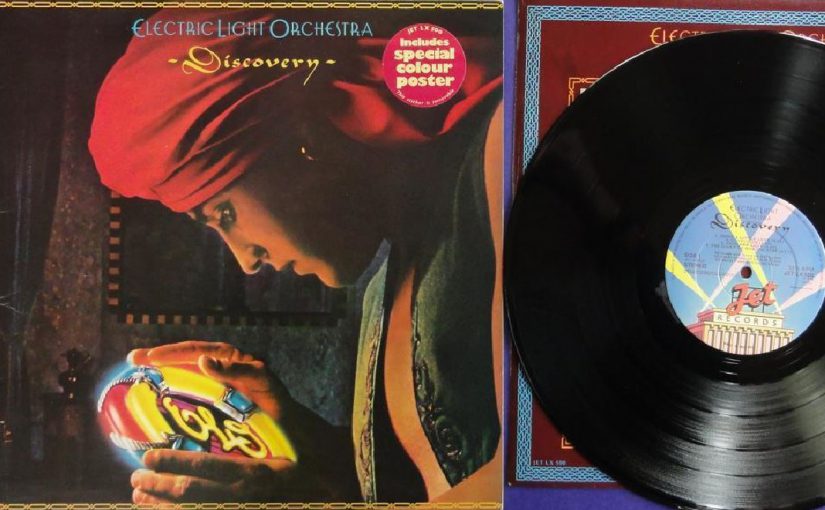

Discovery (1979 : fut le premier album numéro 1 du groupe au Royaume-Uni, entrant dans le classement à cette position et y restant pendant cinq semaines. L’album contenait cinq tubes dont : « Shine a Little Love », « Do not Bring Me Down », « Last Train to London », « Confusion » et « The Diary of Horace Wimp », dont beaucoup ont été fortement influencés par la disco (En fait, Richard Tandy en garda un surnom : Disco Very). « Don’t Bring Me Down » deviendra l’un de leurs deux succès classé au Top 3 au Royaume-Uni tout au long de leur carrière (« Xanadu » deviendra numéro un en 1980), et aussi leur premier single américain classé quatrième. « The Journal d’Horace Wimp » était également un single au Royaume-Uni, non calibré pour le son des discothèque. Au lieu de cela, il était plus proche du son Beatles sur lequel s’était calqué le groupe avec leur succès précédent « Mr. Blue Sky ». L’album lui-même a été le premier à générer quatre singles au Top 10 à partir d’un seul LP au Royaume-Uni et finalement été certifié 2x platine par la RIAA en 1997.

Dicovery est remarquable en ce sens qu’il s’agissait du premier album ELO à ne pas présenter son trio de cordes composé de Mik Kaminski, Hugh McDowell et Melvyn Gale, bien qu’ils aient fait leur apparition sur certaines vidéos musicales de l’abum. Peu de temps après, le leader Jeff Lynne a jugé que ce trio était superflue et il a décidé de les reprendre sur un enregistrement.

Ici dans un de ses premiers emplois, le comédien et acteur Brad Garrett, vêtu de vêtements et de turban du Moyen-Orient, apparaît sur la couverture arrière comme le gardien du palais menaçant qui tire son cimeterre hors de son fourreau.

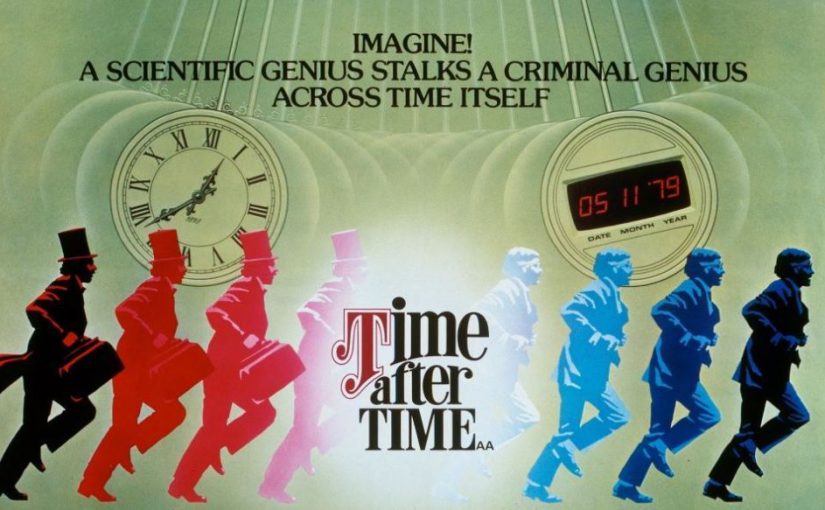

Time (1981) : a culminé en tête de vente des albums du Royaume-Uni pendant deux semaines. C’est un album conceptuel évoquant un homme des années 80 qui est projeté l’an 2095, où il est confronté à la dichotomie entre l’avancement technologique et l’envie d’une romance passée. En tant que travail de synth-pop, Time combine des éléments de la musique des années 1950, de la nouvelle vague, du reggae, du rockabilly, des Beatles, de Phil Spector et des Shadows. L’album a marqué un nouveau départ du son du groupe en mettant l’accent sur l’électronique plutôt que sur son orchestre habituel. C’est aussi le deuxième album conceptuel du groupe, le premier étant Eldorado en 1974. La vidéo musicale créée pour son single principal « Hold On Tight » fut la plus chère jamais réalisée à l’époque, avec un budget d’environ £ 40,000. Quatre autres singles ont suivi la sortie de l’album: « Twilight » , « Ticket to the Moon », « Rain Is Falling » et « The Way Life’s Mean to Be ». Time est considéré comme le premier grand album conceptuel consacré au voyage dans le temps ainsi que l’album le plus influent d’ELO.

Secret Messages (1984) : Le disque devait être à l’origine un double album, mais ce projet a été stoppé par le distributeur de Jet, CBS Records, affirmant que produire un album double vinyle coûterai trop cher à réaliser. En conséquence, le leader Jeff Lynne dû le réduire à un seul album. Cette version de l’album a été enregistrée numériquement et fut le premier disque compact d’ELO. Six des chansons de l’album double prévu sont apparues en Face B. Ceux-ci incluent un hommage de huit minutes à la ville natale du groupe (Birmingham), intitulé « Hello My Old Friend ».

Secret Messages, comme le suggère le titre, est truffé de messages cachés sous la forme de masquage, certains évidents et d’autres moins. Il s’agissait de la deuxième réponse de Jeff Lynne aux allégations de messages sataniques cachés dans des LPs antérieurs de Electric Light Orchestra, faites par des fondamentalistes chrétiens, ce qui a conduit à des auditions au Congrès américain au début des années 1980 (une réponse similaire a été faite par Lynne sur l’introduction de la piste « Fire on High » sur l’abum Music). En Grande-Bretagne, le dos de la pochette de Secret Messages disposait d’un faux avertissement sur les messages cachés. La publication imminente de l’album aux États-Unis provoqua une telle fureur que CBS Records dû supprimer cette couverture. Celle qui fut finalement imprimée (conçue pour ressembler à l’arrière d’un cadre photo) contient également des « Messages secrets » sous la forme d’autocollants. L’une est la liste des pistes du disque et les deux autres contiennent les anagrammes des 4 membres du groupe : T.D. Ryan (R. Tandy), F.Y.J. Fenouil (Jeff Lynne), G.U. Ruttock (K. Groucutt) et E.V. Nabbe (Bev Bevan). Le morceau d’enregistrement contient également un « Message secret » : Le début et la fin du titres répète les intiales E L O en code Morse.

Il y a cinq tubes sur l’abum : « Secret Messages », « Loser Gone Wild », « Four Little Diamonds », « Stranger » et « Rock ‘n’ Roll Is King ».

Discographie :

The Electric Light Orchestra (1971)

ELO 2 (1973)

On the Third Day (1973)

Eldorado (1974)

Face the Music (1975)

A New World Record (1976)

Out of the Blue (1977)

Discovery (1979)

Time (1981)

Secret Messages (1983)

Balance of Power (1986)

Zoom (2001)

Alone in the Universe (2015) (Jeff Lynne’s ELO)

Voir sur YouTube : « Electric Light Orchestra – Don’t Bring Me Down » ; « Electric Light Orchestra – Last Train to London » ; « Electric Light Orchestra – Hold On Tight » ; « Electric Light Orchestra – Secret Messages » ; Electric Light Orchestra – Rock n’ Roll Is King par ELOVEVO ; « ELO Stranger » par lepa26 et « Electric Light orchestra – Can’t Get It Out Of My Head » par Prontent