Rien de tel que feuilleter les vieux catalogues de vente par correspondance (La Redoute, Manufrance, les 3 Suisses…) ou de s’attarder sur les publicités de vieux magazines, pour retrouver l’ambiance d’une époque. J’ai fait ici une sélection de quelques objets reflétant les changements au cours de ces années là : d’abord les tenues vestimentaires reflétant la mode populaire du moment, puis les chaînes Hifi, les autoradios, les postes TV, les magnétoscopes, les appareils photographiques et les montres, autant d’objets qui évoluèrent en fonction des progrès techniques et du design. Enfin, les armes à feu pour lesquelles la liberté de détention a bien changé en 50 ans.

Les vêtements :

Après la Seconde Guerre mondiale, la mode vestimentaire est surtout marquée par l’émancipation du corps de la femme. Puis la démocratisation du vêtement va de pair avec une prolifération des mouvements de mode adolescents, inséparables des courants musicaux. On peut, en effet, noter qu’un vêtement ou un accessoire, devient souvent à la mode après qu’une personnalité l’ait porté ou utilisé. C’est ainsi que sont devenues à la mode de nombreuses façons de se vêtir.

Par exemple : Le port du T-shirt se développa rapidement après que les acteurs de cinéma John Wayne, Marlon Brando et James Dean en aient porté à la télévision. Le public fut tout d’abord choqué, pour finalement l’accepter avec le temps. Brooke Shields contribua à lancer la marque Calvin Klein avec sa célèbre phrase : «savez-vous ce qu’il y a entre mon jean et moi? ». Le port du bikini prit un essor très important lorsqu’en 1956, Brigitte Bardot le rendit populaire dans le film « Et Dieu… créa la femme » dans lequel elle le portait en toile vichy. Le col roulé se développa rapidement après que l’acteur de cinéma Noel Coward l’ait porté.

Dans les années 1960 : les collants, puis le jeans triomphent en France. Il constitue bientôt l’uniforme de la jeunesse mondiale, garçons comme filles. C’est paradoxalement là une façon de revendiquer l’individualité et la décontraction, en rejetant le vêtement « bourgeois ». Le pantalon est maintenant un vêtement féminin. Les radios à transistor se multiplient et avec elles, les émissions spécifiques aux femmes ou aux jeunes. La musique d’origine britannique, vecteur de styles vestimentaires, impose les Swinging Sixties et sa British Invasion. En France, la musique des yéyés est également un vecteur d’influences majeur. Par la suite, Woodstock, Hair, arrivent fin des années 1960 marquant l’envolée du mouvement hippie et l’abandon des yéyés.

Les pantalons à pattes d’éléphant : furent d’abord portés au début du 19ème siècle par les marins de l’US Navy (en cas de naufrage, en effet, les larges échancrures aux pieds des pantalons gonflaient, au moment du plongeon debout à partir du navire en perdition, de façon à constituer une aide à la flottaison). Prisés dans les années 20, les pantalons « pattes d’éléphant » vont revenir dans les années 1960 et 1970 d’abord chez les femmes au milieu des années 1960 en Europe et en Amérique du Nord ; puis, de la fin des années 1960 à l’ensemble des années 1970, tant chez les hommes que chez les femmes. En 1967, ils sont passés de la haute couture au mouvement hippie de la contre-culture, tout comme les colliers love beads, les lunettes de grand-mère et les tee-shirts tie and dye. Dans les années 1970, ils sont passés dans la culture populaire. Sonny and Cher ont contribué à les populariser aux États-Unis en les portant dans leur show populaire de télévision. Les pattes d’éléphant ont ressuscité dans les années 1990.

Dans les années 1970 : la mode Hippie d’origine américaine puis la mode Punk plus tard influencent le monde, dont la France. Le sportswear d’inspiration américaine prend le pas sur la mode de la rue et connaitra son apogée dans les années 1980.

Dans les années 1980 ; une nouvelle génération de créateurs émerge auprès du public et révolutionne la mode : Gaultier, Alaïa, Montana, Mugler… La différenciation reprend ses droits.

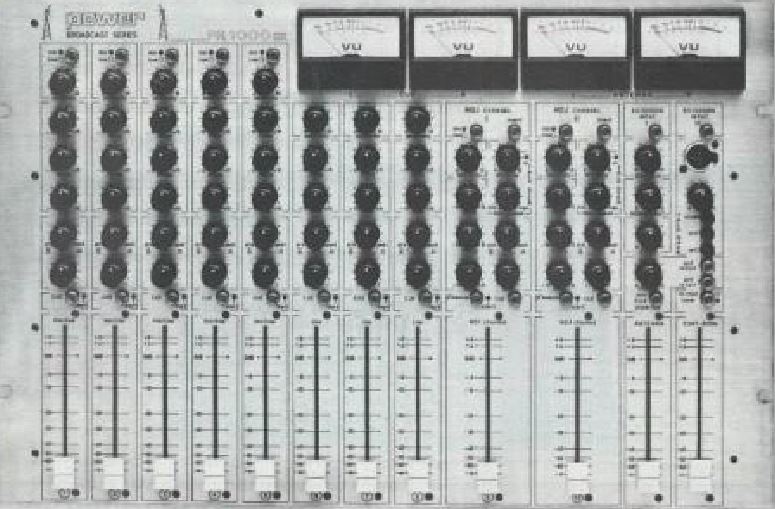

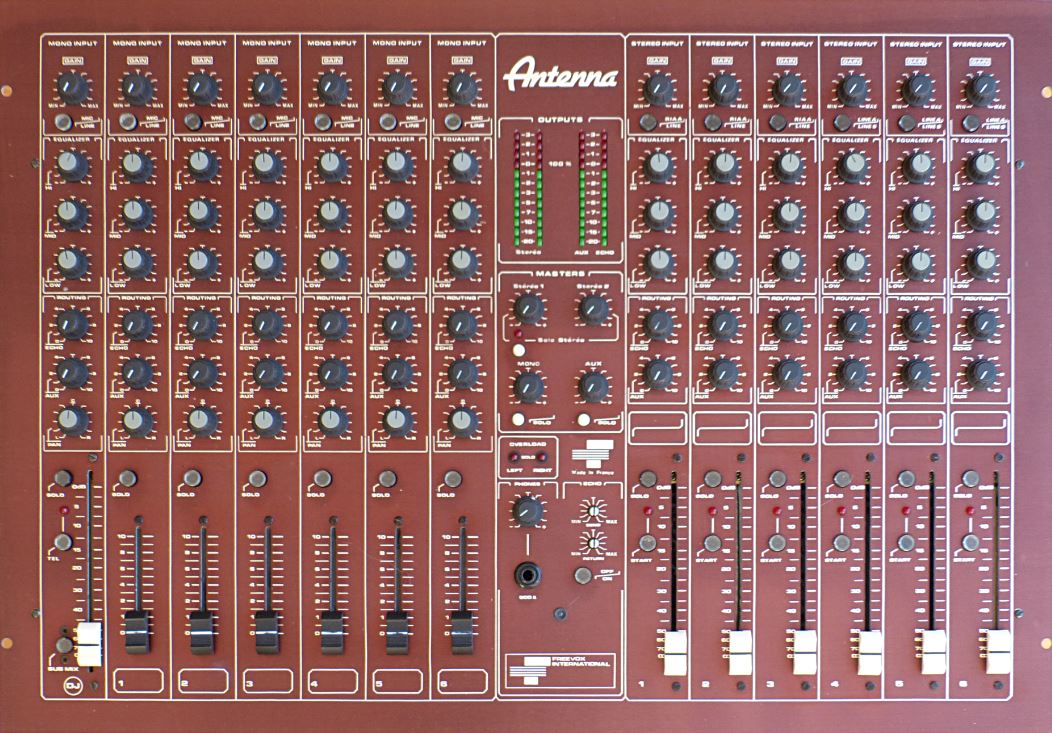

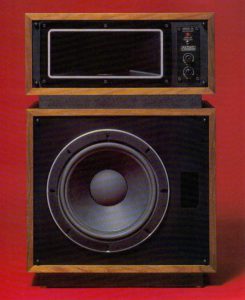

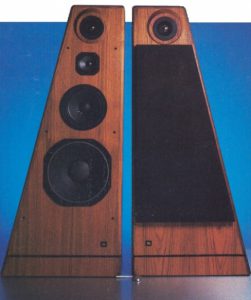

La Hifi Populaire:

Dans les années 1930 : l’industrie du cinéma américain remarque que la fidélité de la bande audio de leurs films apporte à ceux-ci une nouvelle dimension émotionnelle aux spectateurs et que cela devient alors un argument commercial important. La fidélité sonore permet une meilleure et nouvelle sensation d’immersion dans les films. Cette nouvelle demande du public va placer la qualité des bandes-son cinématographiques comme le principal défi de l’électronique à cette époque. Bell Labs et RCA sont alors en compétition pour développer la technologie qui aura le meilleur rendu sonore pour le cinéma. Cette compétition va amener, jusque’à la fin des années 1930, de nombreuses améliorations et nouvelles technologies qui vont poser les fondations de l’industrie moderne de la Hi-fi. Le développement de l’audio va stagner durant la Seconde Guerre mondiale car les ingénieurs en électronique vont se concentrer sur d’autres domaines importants pour la guerre comme l’amélioration des radars, mais à la fin des années 1940, de nouvelles avancées ont lieu dans le domaine avec l’amélioration de la fidélité des basses.

Au début des années 1950 : l’arrivée de nouveaux formats de LP par Columbia Records et RCA ainsi que la création de nouvelles stations FM de haute qualité va faire naître une industrie de la Hi-fi.

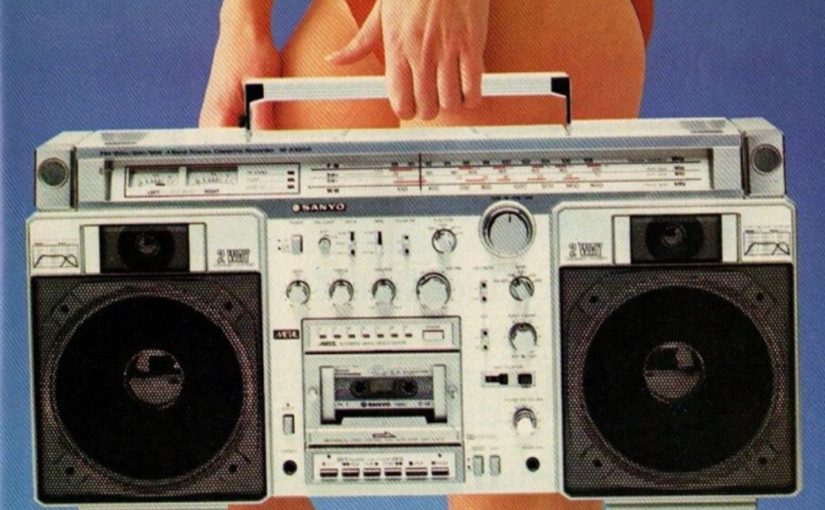

Le ghetto-blaster : est un radiocassette des années 1970 et 1980, connu pour sa taille démesurée et pour sa puissance conséquente (blast signifie rugir). Le ghetto-blaster est large, dispose généralement de quatre haut-parleurs (Un tweeter et un woofer pour chaque voie), d’un lecteur de cassettes et d’une radio AM-FM. Souvent calé sur l’épaule, le bras le tenant par le dessus, ou bien tenu par sa poignée, le ghetto-blaster mesure environ 60 cm de large (jusqu’à 80 cm pour les plus volumineux) et pèse toujours très lourd, comme beaucoup d’objets électroniques de l’époque. Utilisé en alimentation autonome, il consomme une quantité démesurée de piles.

1970-90 : le passage à la stéréo, la généralisation du transistor dans l’amplification permettant notamment la portabilité des appareils, l’invention des cassettes puis du CD (commercialisé depuis le début des années 1980) vont contribuer au changement des pratiques sonores. La baisse des coûts et la numérisation des matériels d’écoute vont privilégier la quantité à la qualité du son. Ces changements vont alors causer un certain déclin de la Hi-fi à partir des années 90.

Les postes de télévision :

Dans les années 50 : Les premiers récepteurs en 441 lignes étaient de type à amplification directe, avec un seul canal en bande VHF basse, qui comportaient une dizaine de tubes. L’antenne était en forme de H, faite de deux dipôles verticaux couplés. Après l’adoption du 819 lignes, d’autres canaux et émetteurs furent mis en service dans la bande haute VHF. Un récepteur en « noir et blanc » utilisait une quinzaine de tubes électroniques.

Dans les années 60 : L’apparition d’une deuxième chaîne sur la bande UHF en 625 lignes fit ajouter un module tuner UHF d’abord à tubes, puis avec les premiers transistors. Les télécommandes et le « zapping » étaient encore inimaginables. Des téléviseurs mixtes tubes/transistors ont été commercialisés, les premiers transistors ne permettant pas les fonctions de puissance et haute tension. Une nouvelle antenne de réception était nécessaire pour la réception de la bande UHF, comportant un grand nombre (10 à 20 environ) d’éléments directeurs ce qui lui valut le surnom d’antenne râteau. L’apparition de la couleur a donné naissance à la première génération de téléviseurs couleur des années 1960, munis du tube cathodique.

Dans les années 70 : Les premiers téléviseurs «tout transistors», sont apparus vers le milieu des années 1970. Ces téléviseurs étaient plus stables et plus fiables grâce à l’introduction progressive des circuits intégrés. Le son était disponible dès la mise sous tension du téléviseur et l’image au bout de quelques secondes (le temps que le canon à électrons du tube cathodique chauffe).

Dans les années 80 : Les écrans plats cathodiques, les vidéo-projecteurs et la haute définition (à titre expérimental) font leur apparition, mais les tubes cathodiques restent très lourds et il n’est pas rare d’avoir un meuble TV supportant des appareils pesant plus d’une cinquantaine de kilos.

Années 1990-2000 : Enfin la révolution est en cours pour remplacer les tubes cathodiques par les écrans plasma et LCD bien plus légers, apparus vers 2000, et généralisés en 2008. En 2011, on ne trouve plus de téléviseurs, ni de moniteur à tube cathodique dans le commerce.

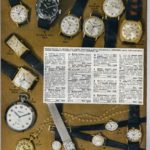

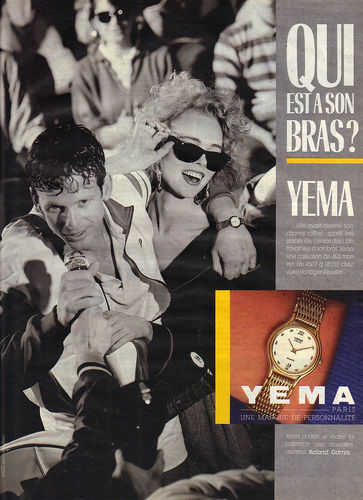

Les Montres :

La montre-bracelet est née dans le dernier tiers du 19ème siècle. Jusque-là, les montres étaient en général portées au gousset. Environ, en même temps, dans les années 1920 sont introduits les oscillateurs et les horloges à quartz. En 1949 et 1967, nouvelles découvertes, les horloges atomiques. Le début du 20ème siècle voit la démocratisation des montres-bracelet et leur production en masse, notamment via l’usage militaire. En 1927, un ingénieur en télécommunication du nom de Warren Morrisson recherche un système capable de générer des fréquences très stables. Il se base sur l’effet piézo-électrique du quartz pour construire une horloge plus fiable que les anciens systèmes mécaniques. Les Horloges à quartz peuvent atteindre une précision d’un millième de seconde par jour.

Dès 1937, Seiko franchi le seuil de plus de 2 millions de montres vendues à travers le monde, puis avait en 1941 produit le premier chronographe de poche du Japon avant de s’imposer dans les années 1950 aux concours d’horlogerie, réussite symbolique lui permettant de rivaliser avec les montres suisses et d’effacer l’image de médiocre qualité des produits japonais. Le prestige des marques japonaises est confirmé en 1964, quand Seiko devient le chronométreur officiel des Jeux olympiques d’été de 1964 à Tokyo puis en 1972, des Jeux olympiques d’hiver de Sapporo.

Années 1960 à 1990 : l’apparition des montres à quartz et la concurrence japonaise provoque la crise du quartz à la fin des années 70. Elle culmine en 1981, car suite à l’apparition de la montre électronique à quartz en 1978, l’industrie horlogère Suisse et européenne traverse une crise importante provoquant une baisse des exportations et de nombreuses fermetures d’entreprises horlogères. Ainsi, le nombre d’employés dans l’horlogerie en Suisse passa de 90.000 en 1970 à 28.000 en 1988. En 1982. les montres électroniques dépassèrent les montres mécaniques et la Suisse perdit sa place de premier exportateur mondial. Cette crise prendra symboliquement fin avec la sortie de la Swatch en 1983. Les montres mécaniques ne reviendront à la mode que dans les années 2000.

Les appareils Photo :

Les différents appareils argentiques de 1950 à 2006 :

1930-1960 : Les appareil photographique reflex bi-objectif : Ce sont des appareils de petit ou – plus souvent – moyen format. La visée se fait à travers un deuxième objectif couvrant le même champ que l’objectif de prise de vue. Ce deuxième objectif projette l’image vers un verre dépoli après réflexion sur un miroir, d’où à nouveau le terme de reflex. La mise au point se fait par déplacement de la platine avant qui supporte les deux objectifs. Ainsi, la netteté peut être contrôlée sur le dépoli. Les objectifs peuvent être fixes ou interchangeables, mais dans ce dernier cas c’est toute la platine avant qui est l’élément interchangeable.

1950-2006 : Les appareil photographique télémétrique : Appareils généralement de petit ou moyen format où la visée se fait dans un viseur séparé n’utilisant pas de verre dépoli. La distance de mise au point est évaluée avec un télémètre couplé ou non à la bague de mise au point, intégré ou non au viseur. Les objectifs peuvent être fixes ou interchangeables.

1950-2000 : Appareil photographique reflex mono-objectif : type d’appareil photographique caractérisé par l’utilisation d’un objectif unique servant à la fois à la prise de vue et à la visée grâce à un système de miroir mobile. Il se différencie ainsi des appareils non reflex, dans lesquels la visée s’effectue avec un viseur extérieur, et des reflex bi-objectifs, dans lesquels un objectif sert à la visée et un autre à la prise de vue. Ces appareils existent en petit et en moyen format. Ils sont le plus souvent à objectifs interchangeables, si ce n’est pas le cas on les appelle des « bridges »note 1. Dans le langage courant, le terme seul de reflex désigne souvent un reflex mono-objectif au format 24 × 36, par opposition aux compacts. Le reflex mono-objectif est parfois aussi désigné SLR, de l’anglais Single Lens Reflex.

1980-2000 : Appareil photo argentique compact : Appareil photographique de petit format, à viseur indépendant et objectif fixe. Le compact est de petite taille et léger, le plus souvent totalement automatisé.

1990-2010 : L’appareil jetable : En argentique, le compact connaît une variation commerciale particulière : le prêt-à-photographier (ou appareil jetable).

Appareil photo instantané 1970-1990 : Un appareil photographique instantané permet d’obtenir directement des photographies argentiques, sans passer par des opérations séparées de développement du film et de tirage sur papier. Les plus connus sont les appareils de la marque Polaroid. On notera qu’ils surfent actuellement sur la mode néo-rétro et sont de nouveau à la mode.

La fin de l’argentique : Depuis 2006, de grands fabricants d’appareils photographiques ont annoncé, les uns après les autres, l’abandon de la technologie argentique face à l’irrésistible poussée de la photographie numérique. Les grands industriels japonais Canon, Nikon, Konica Minolta, Olympus, Pentax, Fujica, tout comme l’américain Kodak, aujourd’hui largement convertis au numérique, font alors face à l’arrivée de nouveaux venus issus de l’industrie de l’électronique, tels que le coréen Samsung et les japonais Sony et Panasonic, bien implantés dans l’audiovisuel, ou Casio, opérant auparavant dans le secteur des montres et des calculatrices. Dans les années 2010, alors que les smartphones offrent une qualité d’image améliorée d’année en année, la vente d’appareils photo chute drastiquement. Nikon, Konica Minolta et Canon annoncent la fin de la fabrication d’appareils photographiques, tant argentiques que numériques, bien que Nikon et Canon déclarent qu’ils continueraient à vendre une gamme limitée de modèles existants, notamment quelques appareils reflex.

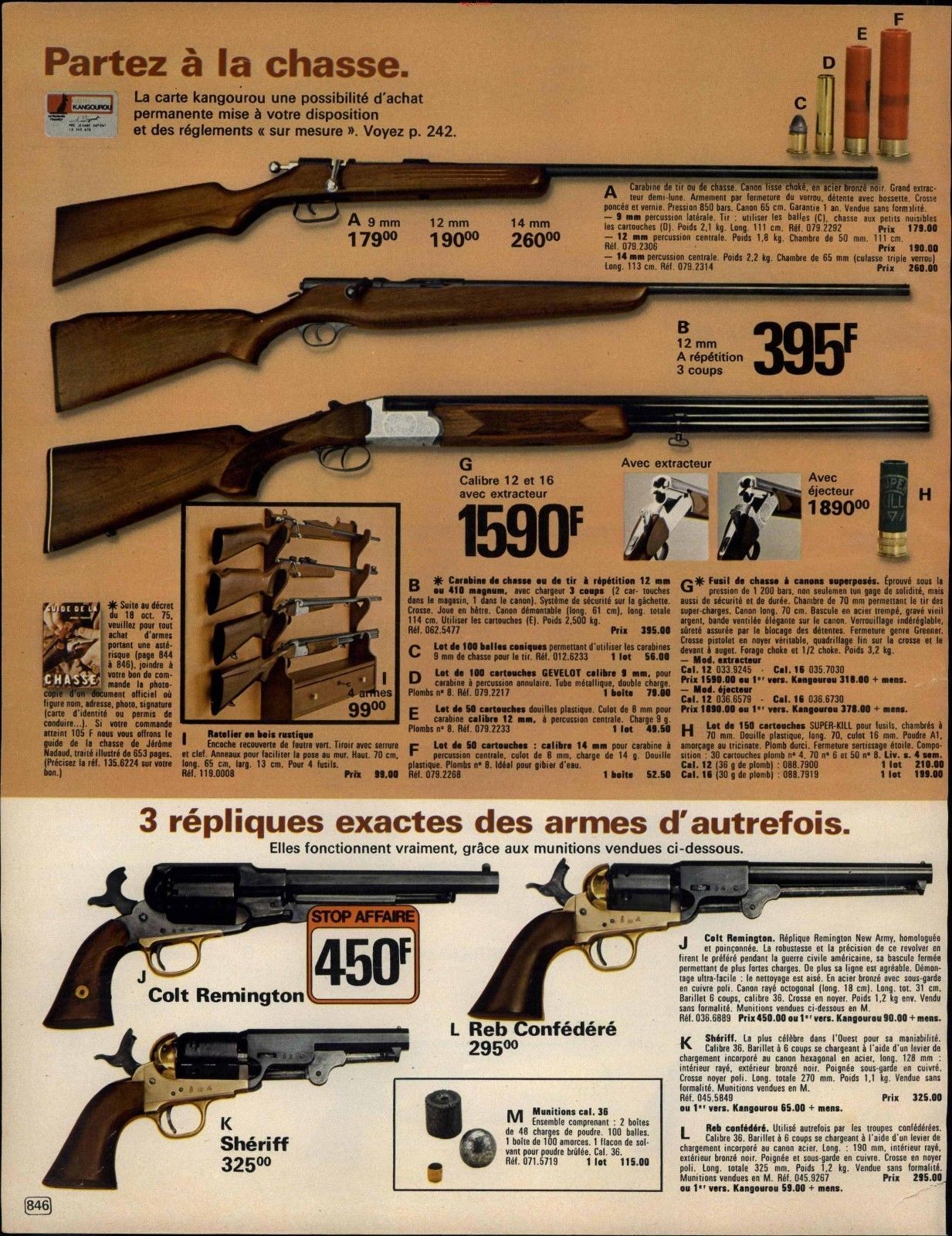

Les armes à feu :

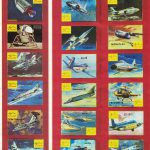

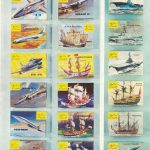

Dans les Années 50 : Les armes à feu et leurs munitions n’étaient pas aussi règlementées par l’état que de nos jours. En ce temps là, les citoyens français pouvaient détenir des armes tels des revolvers multi-coups et pistolets automatiques de petit calibre (6.35 ou 22 lr) qui furent classés à partir du 13 juin 1956 dans la 4ème catégorie (aujourd’hui catégorie B). Avant cette date, ils étaient en vente libre chez les armuriers et l’on en trouvait aussi à petit prix sur les catalogues de VPC, notamment Manufrance. Par contre, le pistolet 22 lr monocoup, les fusils de chasse et les carabines 22lr restèrent en vente libre.

Vous noterez qu’en 1973, Manufrance proposait à la rubrique jouet, des carabines 4.5 dépassant les 20 joules portant à plus de 30 mètres. Maintenant pour en posséder une, il faut un permis de chasser avec la validation pour la campagne en cours ou, une Licence de tir FFT en cours de validité. (Voir image ci-dessous : jouets Manufrance 1973).

Dans les Années 80 : Le 19 août 1983, se fut au tour des pistolet 22lr un coup d’être interdit à la vente libre et de passer en 4ème catégorie (aujourd’hui catégorie B).

Dans les années 90 : Le 6 mai 1995, Un décret interdit la vente libre de toutes armes à grenaille y compris celles à percussion centrale et des armes d’épaule à répétition, à canon lisse de plus de dix coups ; mais les armes de 5ème et 7ème catégories (fusil de chasse et carabine 22lr) pouvaient être encore acquises librement par tout citoyen de plus de dix-huit années, certaines nécessitant un enregistrement auprès de la police. Le 16 décembre 1998 sonna le glas de la liberté d’acquisition des fusils de chasse ou 22lr qui furent désormais soumis à la présentation d’un permis de chasse validé de l’année ou de l’année précédente ou à la présentation d’une licence de fédération sportive agréée. Tous les fusils lisses à pompe furent aussi soumis à autorisation administrative.