Roland Orzabal et Curt Smith, les deux fondateurs du groupe New Wave « Tears For Fears », se sont connus lorsqu’ils étaient adolescents à Bath, dans le Somerset, en Angleterre. ils sont d’abord devenus musiciens de session pour le groupe Neon, où ils ont rencontré le batteur Manny Elias. Neon comprenait également Pete Byrne et Rob Fisher qui sont devenus Naked Eyes. Les débuts professionnels de Smith et Orzabal ont commencé avec le groupe Graduate, partagés entre la musique revival et new wave. En 1980, Graduate sortit un album, Acting My Age, et un single : « Elvis Should Play Ska » (faisant référence à Elvis Costello, pas à Presley). Le single n’entra pas dans le top 100 au Royaume-Uni, bien qu’il ait eu du succès en Espagne et en Suisse.

En 1981, Orzabal et Smith étaient influencés par des artistes tels que Talking Heads, Peter Gabriel et Brian Eno. Ils ont quitté Graduate et ont formé un groupe appelé History of Headaches, nom qu’ils ont bientôt changé pour Tears for Fears. Le nom du groupe a été inspiré par la thérapie primale, développée par le psychologue américain Arthur Janov, qui avait gagné une publicité formidable après que John Lennon soit devenu son patient en 1970. De nombreuses chansons sur leurs deux premiers albums ont été liées à la thérapie primale, y compris la chanson « Ideas as Opiates », qui était un chapitre du livre de Janov, Prisoners of Pain. Dans un entretien en 2004 avec VH1 UK, Orzabal et Smith ont déclaré que lorsqu’ils ont finalement rencontré Janov au milieu des années 1980, ils ont été désabusés de constater qu’il était sous l’emprise du ShowBizz Hollywoodien et qu’il voulait que le groupe lui écrive une musique.

Une fois devenus Tears for Fears, Orzabal et Smith s’attachèrent à former le noyau dur du groupe en invitant des musiciens du coin à le compléter. À cette époque, ils rencontrèrent le musicien local Ian Stanley qui mit à leur disposition gratuitement son studio d’enregistrement 8 pistes. Stanley commença à travailler avec le duo en tant que clavier et, après avoir enregistré deux démos, Tears for Fears signa chez Phonogram Records, en 1981. Leur premier single, « Suffer the Children » (produit par David Lord), fut publié sur ce label en novembre 1981, suivi de la première édition de « Pale Shelter » (produit par Mike Howlett) en mars 1982, mais dans un premier temps, aucun des deux titres ne marcha. Cependant, le groupe connaîtra un énorme succès au Royaume-Uni avec le titre « Mad World » à l’automne 1982 (N° 3 durant trois semaines consécutives), extrait de leur premier album à venir The Hurting.

Une décennie de succès :

The Hurting (1983) : a atteint le premier rang sur le UK Album Chart. L’album et a été certifié or dans les trois semaines suivant sa sortie, atteignant le statut Platine en janvier 1985. L’album contient les trois premiers singles de Tears For Fears: «Mad World», «Change» et «Pale Shelter» – qui ont tous atteint le Top 5 au Royaume-Uni. Il contient également une nouvelle version du premier single du groupe « Suffer The Children », initialement publié en 1981.

Songs from the Big Chair (1985) : L’album a culminé à la deuxième place au Royaume-Uni et fut N°1 aux États-Unis et au Canada. Il a engendré les 4 singles à succès internationaux : « Everybody Wants to Rule the World », « Shout », « Head over Heels », « Mothers Talk », and « I Believe (A Soulful Re-Recording) ». Il reste leur album le plus vendu à ce jour. Le titre de l’album est inspiré du film télévisé 1976 « Sybil » dont le thème est une femme souffrant d’un trouble de la personnalité multiple qui ne se sent en sécurité que lorsqu’elle est assise dans la «grande chaise» de son analyste. Une piste principalement instrumental appelée « The Big Chair » (qui comprend des exemples de dialogue du film) a été lancée en Face B de « Shout » en 1984, mais elle n’a pas été incluse dans l’album. L’album a culminé à la deuxième place dans le UK Albums Chart et est resté dans le Top 10 pendant plus de six mois. Aux États-Unis, il a atteint la première place pendant cinq semaines (non consécutives), et au Canada, il a atteint le numéro un durant neuf semaines et a passé six mois dans le Top 3. Dans les trois pays, l’album est devenu multi-platine. Il a également été numéro un en Allemagne et aux Pays-Bas et dans les 10 premières places dans divers autres pays, dont l’Australie, la Suisse, la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Une fois que le groupe a terminé sa longue tournée de promotion pour l’album, ses membres se sont retirés un certain temps de l’industrie de la musique.

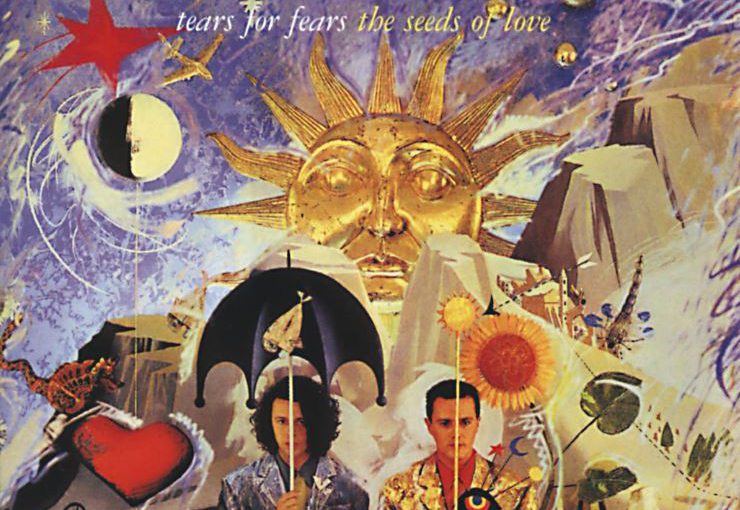

The Seeds of Love (1989) : est le troisième album studio de Tears for Fears. L’album, qui aurait coûté plus de 1 million de livres sterling, a conservé le son épique du groupe tout en montrant des influences croissantes allant du jazz et du blues aux Beatles, surtout pour le single « Sowing the Seeds of Love ».

The Seeds of Love a été un succès international, entrant dans le British Album Chart à la première place et atteignant les dix premiers rangs dans de nombreux autres pays, y compris les États-Unis. Il a été certifié Platine dans plusieurs territoires, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Allemagne, Canada et les Pays-Bas. Malgré son succès, ce sera le dernier album que Roland Orzabal et Curt Smith feront ensemble.

La première chanson composée pour l’album était « Badman’s Song », écrite lors de la tournée mondiale du groupe de 1985 après que Orzabal ait entendu deux membres du personnel de la tournée en train de le calomnier une nuit, dans une chambre d’hôtel. La chanson a été co-écrite par Orzabal avec le claviériste Nicky Holland, qui tournait avec le groupe tout au long de 1985. Holland joua donc un rôle essentiel dans l’écriture et l’enregistrement de l’album The Seeds Of Love, tout comme le claviériste Ian Stanley dans l’album précédent du groupe.

Les sessions d’enregistrement de l’album ont commencé à la fin de 1986 avec les producteurs Clive Langer et Alan Winstanley, mais Orzabal et Smith étaient mécontents des résultats et les enregistrements ont été mis au rebut au début de 1987. Chris Hughes (qui a produit les deux albums précédents de Tears For Fears) est revenu, mais de nouveaux conflits ont surgi. Orzabal, en particulier, était devenu fatigué de composer et de jouer de la musique à l’aide de machines et de séquenceurs, et il voulait une forme de travail différente, en tout cas plus organique.

La chanson « Sowing The Seeds of Love » a été écrite en juin 1987, pendant la semaine des élections que Margaret Thatcher et le Parti conservateur ont remporté pour un troisième mandat consécutif. Hughes et Ian Stanley ont tous deux quitté le projet plus tard en 1987, citant des «différences créatives», bien que leurs contributions apparaissent sur le dernier album. Après deux tentatives infructueuses, le groupe a choisi de produire lui-même son album assisté par l’ingénieur Dave Bascombe. Également en 1987, Orzabal et Smith se sont envolés vers les États-Unis pour recruter une pianiste/chanteuse appelé Oleta Adams, qu’ils avaient vu jouer à Kansas City lors de leur tournée américaine de 1985. En espérant qu’elle pourrait ajouter une sensation organique et apporter une chaleur spirituelle à leur musique, ils l’ont invité à travailler avec eux sur leur nouvel album. Adams se produira finalement sur trois pistes (« Woman in Chains », « Badman’s Song » et « Standing On The Corner Of The Third World »), et un contrat d’enregistrement solo lui a également été offert par la maison de disques Fontana.

Elemental (1993) : est le quatrième album studio de Tears for Fears. Il s’agit du premier disque enregistré sans Curt Smith, l’un des deux membres fondateurs, qui a quitté le groupe après The Seeds of Love. Alan Griffiths s’est joint au groupe pour la composition, les instruments et la réalisation. Elemental est à ce jour, le dernier album de TFF à avoir connu un succès à grande échelle, notamment grâce au tube international (le dernier du groupe à ce jour) qu’il contient, « Break It Down Again ». En décembre 1993, il a été certifié disque d’or aux USA. Il a également été certifié disque d’argent au Royaume-Uni et disque d’or en France. Cet album clôt une décennie de succès pour le groupe, qui ne retrouvera plus jamais par la suite son audience d’antan. On estime aujourd’hui les ventes de cet album à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde.

Discographie :

The Hurting (1983)

Songs from the Big Chair (1985)

The Seeds of Love (1989)

Elemental (1993)

Raoul and the Kings of Spain (1995)

Everybody Loves a Happy Ending (2004)

Voir sur YouTube : « Tears For Fears – Sowing The Seeds Of Love » ; « Tears For Fears – Woman In Chains » ; « Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World » ; « Tears For Fears – Shout ; Tears For Fears » – « Head Over Heels ; Tears For Fears » et « Break It Down Again » par TearsForFearsVEVO