Dans les années 60, en pleine période « psychédélique », ils s’appelaient Soft White Underbelly. Le goût pour les noms compliqués leur est resté avec Blue Oyster Cult (ce qui signifie en français : la secte de l’huître bleue). Originaires de Long Island, New York, leur style musical oscille entre le hard rock et le rock psychédélique. Leur popularité commence le jour où ils rencontrent d’anciens journalistes du rock qui deviennent leurs managers-producteurs : Murray Krugman et Sandy Pearlman. Ceux-ci confèrent à leurs protégés une image vaguement inquiétante de société secrète avide de pouvoir, et lorgnant dangereusement vers certains thèmes nietszchéens à la mode dans les années 30-40. L’originalité de la formation consiste en la présence de quatre guitaristes (dont un bassiste) chacun prenant des solos à tour de rôle. Il s’agit du guitariste Buck Dharma, du batteur Albert Bouchard, du claviériste guitariste Allen Lanier, du chanteur guitariste Eric Bloom et du bassiste Andrew Winters.

Leur premier album Blue Öyster Cult sort en janvier 1972 et se vend bien ; sa couverture en noir et blanc est réalisée par Bill Gawlik. L’album contient les chansons « Cities on Flame with Rock and Roll », « Stairway to the Stars », et « Then Came the Last Days of May ».

Leur album suivant, Tyranny and Mutation, publié en 1973, est écrit par le groupe pendant la tournée promotionnelle du premier LP. Il contient les chansons « The Red and the Black » et une réédition de « I’m On The Lamb But I Ain’t No Sheep », « Hot Rails to Hell », et « Baby Ice Dog », la première collaboration du groupe avec Patti Smith.

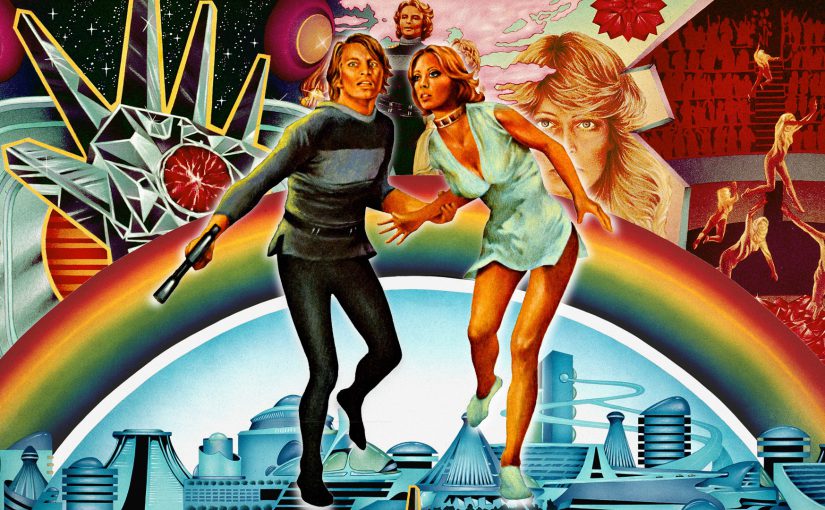

Le troisième album du groupe, Secret Treaties (1974), est bien accueilli et le groupe est inspiré. L’idéologie qui marque les thèmes est transparente (Subhuman, Dominance and Submission, et un hommage au bombardier allemand à réaction de la dernière guerre, ME 262). Accusé de véhiculer, dans certaines de ses chansons, et plus largement dans toute l’imagerie développée autour de lui par Pearlman et Krugman, des références à certaines idéologies considérées comme extrêmes et à des courants philosophiques polémiques, le groupe doit se justifier dans la presse, et rappeler à tout le monde que cette accusation est ridicule, la plupart d’entre eux étant juifs, et que tout cela n’est que du rock’n’roll. Leur texte n’est donc que de la littérature, et leur musique est soutenue par une musique plutôt bien ficelée (un hard rock sophistiqué), deux idées pas toujours incompatibles.

On your Feet or On Your Knees (1975) : Un des meilleurs albums « live » de hard rock. L’énergie dévastatrice déployée par les guitaristes (cinq lorsque le batteur empoigne un manche pour se joindre à la fête) atteint son paroxysme dans leurs classiques : « Cities of Flames », « Hot Rails to Hell », « Maserati GT ». Mais leur talent pour chauffer une salle n’est jamais aussi évident que lorsqu’ils reprennent les hymnes de la génération rock, tels le fameux « Born to be Wild » de Steppenwolf.

Agents Of Fortune (1976) : L’un des titres de l’album, (Don’t Fear) The Reaper est sans doute la chanson la plus connue du groupe. Ce single se classera 12ème aux États-Unis. Une compilation du groupe sortie en 2000 porte également le nom « (Don’t Fear) the Reaper ». Ce disque contient la chanson « The Revenge Of Vera Gemini », où chante Patti Smith.

Some Enchanted Evening (1979) : Un autre album live. Pour profiter de pétulantes versions de classiques comme « Kick Out The Jams » des MC5 ou « We Gotta Get Out of This Place » des Animals. Comme quoi le rock’n’roll vit toujours sur les trésors de son âge d’or, sans cesse remodelés au goût du temps.

Mirror (1979) : C’est le premier disque du Blue Öyster Cult qui ne soit pas produit par leur manager (et producteur habituel) Sandy Pearlman. La chanson « The Great Sun Jester » marque la première collaboration entre le groupe et l’écrivain anglais Michael Moorcock (le morceau est basé sur son roman The Fireclown). À réécouter les excellents « Dr Music », « In Thee » et « You’re Not The One (I Was Looking For) » véritables chef d’œuvres du rock.

En 1981 sort l’album Fire of Unknown, produit par Martin Birch, par la suite certifié disque de platine. S’ensuit ensuite une tournée avec Black Sabbath intitulée Black and Blue Tour.

En 1983, Blue Öyster Cult entre en studio pour l’enregistrement d’un nouvel album avec le producteur Bruce Fairbairn, intitulé The Revölution by Night. Le single Shooting Shark, coécrit par Patti Smith, atteint la 83e place des classements américains. Shooting Shark fait aussi participer Randy Jackson à la basse. Après Revölution, Rick Downey quitte le groupe, laissant Blue Öyster Cult dépourvu de batteur. En 1980 le groupe sort Cultösaurus Erectus.

Le groupe se réunit avec Albert Bouchard pour une tournée californienne en février 1985, connu sous le surnom de Albert Returns Tour. Cet événement n’est que temporaire, et cause des tensions entre le groupe et Bouchard, ce dernier pensant qu’il redeviendrait un membre permanent, ce qui n’est pas le cas. Allen Lanier quitte le groupe peu après, laissant le groupe sans claviériste.

Blue Öyster Cult engage le batteur Jimmy Wilcox et le claviériste Tommy Zvoncheck pour terminer l’album Club Ninja (1985). Le single « Perfect Water » est un succès.

Blue Öyster Cult se reforme après une tournée en Grèce en début d’été 1987. La nouvelle formation se compose des membres fondateurs Eric Bloom, Buck Dharma et Allen Lanier, et de Jon Rogers à la basse, et Ron Riddle à la batterie. Columbia Records publie l’album Imaginos en 1988 mais l’album ne se vend pas bien.

Blue Öyster Cult passe onze ans sans publier d’album, seulement occupé à faire des tournées. En 1998, le groupe produit l’album Heaven Forbid, plus orienté heavy metal. En 2001 sort le treizième album du groupe, Curse of the Hidden Mirror.

Discographie :

1972 : Blue Öyster Cult

1973 : Tyranny & Mutation

1974 : Secret Treaties

1976 : Agents of Fortune

1977 : Spectres

1979 : Mirrors

1980 : Cultösaurus Erectus

1981 : Fire Of Unknown Origin

1983 : The Revölution by Night

1985 : Club Ninja

1988 : Imaginos

1998 : Heaven Forbid

2001 : Curse of the Hidden Mirror

Voir sur YouTube : « Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper (Live) 10/9/1981 [Digitally Restored] » par metalnrocknroll4eva2 ; « Blue Oyster Cult – In Thee (Live at UC Berkeley) » et « Blue Oyster Cult – Dr. Music (Live at UC Berkeley) » par BlueOysterCultVEVO ; « Blue Öyster Cult – Veteran of the Psychic Wars (Live) 10/9/1981 [Digitally Restored] » par metalnrocknroll4eva2