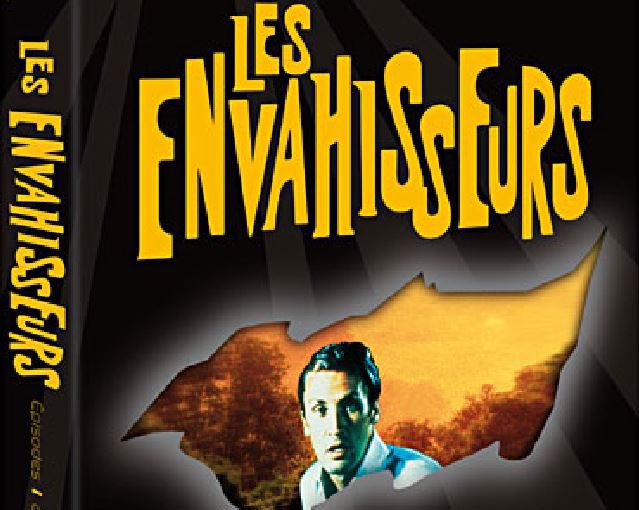

Le thème de la série :

En rentrant d’un long et épuisant voyage d’affaires, David Vincent, architecte de profession, s’égare dans la campagne à la nuit tombée en cherchant un raccourci au volant de sa voiture. Soudain, au milieu de nulle part, il est témoin de l’atterrissage d’un engin spatial originaire d’une autre galaxie. Il sait désormais que les Envahisseurs sont parmi nous, qu’ils ont pris forme humaine et ont l’intention de conquérir la Terre en anéantissant l’humanité. Seul rempart contre ces êtres étranges d’origine inconnue, il entame une lutte solitaire et inégale au cours de laquelle il lui faudra surmonter l’incrédulité de ses semblables et les convaincre que le cauchemar a déjà commencé.

Étudiant le mode de vie des Terriens, les Envahisseurs s’insinuent dans toutes les strates de la société en occupant des postes à responsabilité. Ils éliminent les témoins ou les font passer pour fous grâce à des armes leur permettant de contrôler le cerveau humain. Parcourant le pays à l’énoncé du moindre incident étrange, David Vincent s’oppose aux opérations subversives de ses adversaires et tente de convaincre ses semblables de l’extrême gravité du danger.

Grâce à l’industriel Edgar Scoville, David Vincent est parvenu à rallier à sa cause d’éminents scientifiques convaincus de la présence des Envahisseurs sur Terre. Dotés d’importants moyens logistiques, techniques et financiers, les « Défenseurs » s’opposent aux projets d’envergure des Envahisseurs et élaborent des armes et des systèmes capables de résister à leur technologie avancée. Une nouvelle ère débute pour David Vincent et ses alliés dont l’issue, la survie de la race humaine, demeure incertaine malgré la multiplication des preuves et des témoins et la prise de conscience des autorités.

La série :

C’est une série télévisée de science-fiction américaine en 43 épisodes de 48 minutes, créée par Larry Cohen et diffusée entre le 10 janvier 1967 et le 26 mars 1968 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 4 septembre 1969 sur la première chaîne de l’ORTF. La série comporte deux saisons. Jusqu’à la fin de la seconde saison, les producteurs et la chaîne de télévision ABC étaient dans l’incertitude sur le point de déterminer s’il convenait de réaliser une troisième saison ou non. En fin de compte, la décision a été prise de cesser la production et de ne pas continuer la série.

Les Envahisseurs :

Les Envahisseurs se reconnaissent grâce à une particularité physique qui les empêche de replier leur auriculaire. En mourant, ils se consument dans un halo rougeâtre et laissent quelques traces de cendres à base de cellulose. Leur véritable apparence n’est presque jamais montrée. Leur forme humaine est instable et ils doivent se régénérer régulièrement sans quoi ils meurent. Dans l’épisode 16, « Le Mur de cristal », il est dit par un envahisseur que c’est l’oxygène terrestre qui n’est pas adapté à leur physiologie et les oblige à se régénérer. Leur véritable apparence est toutefois suggérée dans l’épisode 5, « La Genèse », dans lequel est montrée la silhouette d’un envahisseur sous sa forme d’origine, puis à différents stades de sa régénération pour retrouver une apparence humaine, ainsi que dans l’épisode 22 où « L’ennemi » (titre de l’épisode) vient installer une base qui permettra aux extraterrestres de vivre sous leur forme originelle en présence d’oxygène, et où la fin de l’épisode voit le début de la régression du corps d’un envahisseur.