Echo & The Bunnumen est un groupe de Liverpool connu pour sa musique new wave matinée de rock psychédélique, et pour la voix sombre et incantatoire de son chanteur Ian McCulloch. Le groupe a eu beaucoup de succès en Angleterre au début des années 80, et par la suite est devenu culte aux États-Unis. Les Bunnymen viennent du groupe Crucial Three, un trio des années 70 constitué du chanteur Ian McCulloch, de Pete Wylie et de Julian Cope. Cope et Wylie ont quitté le groupe à la fin de 1977, formant le Teardrop Explodes et puis le groupe Wah ! McCulloch a rencontré le guitariste Will Sergeant à l’été 1978 et ils ont commencé à enregistrer des démos avec une boîte à rythmes que le duo a nommé « Echo ». Ajoutant le bassiste Les Pattinson, le groupe fait ses débuts en direct au club de Liverpool Eric’s à la fin de 1978, en prenant le nom Echo & The Bunnymen.

En mars 1979, le groupe sort son premier single, « Pictures on My Wall » / « Read It in Books » , sur le label Zoo local. Ce single et leurs succès populaire en concert les conduisent à signer un contrat avec Korova. Après avoir signé le contrat, le groupe délaisse la boîte à rythme, et recrute le batteur Pete de Freitas.

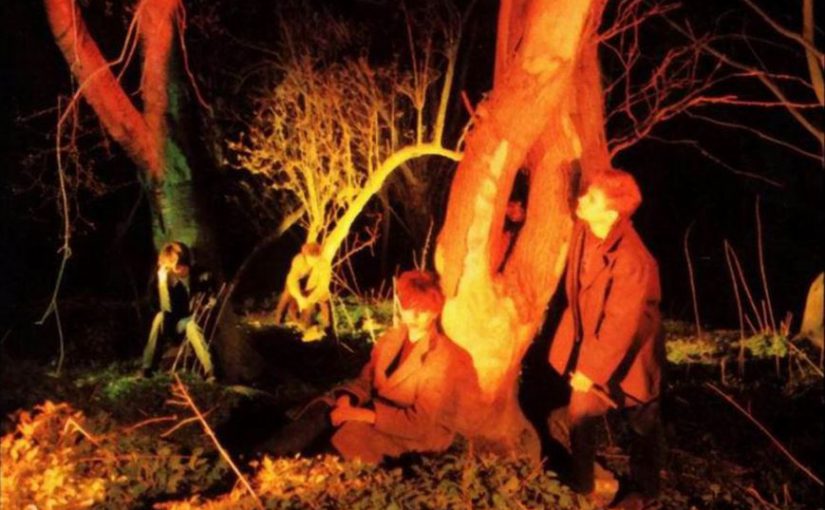

Crocodiles (1980) : Sorti à l’été de 1980, l’album Crocodiles a atteint la 17ème place dans les charts britaniques. Enregistré à l’Eden Studios de Londres et au Rockfield Studio près de Monmouth, Crocodiles a été produit par Bill Drummond et David Balfe, tandis que Ian Broudie avait déjà produit le single « Rescue ». La musique et la couverture de l’album reflètent à la fois l’imagerie de l’obscurité et la tristesse. Les photographies utilisées sur la couverture de Crocodiles ont été prises par le photographe Brian Griffin. Il a pris une série de photos du groupe la nuit dans les bois, près de Rickmansworth dans le Hertfordshire, qui évoquent les thèmes de l’introspection, du désespoir et de la confusion. L’album a reçu des critiques favorables de la presse musicale, recevant quatre et cinq étoiles des magazines Rolling Stones et Blender. L’album c’est vendu à plus de 100.000 copies et a été primé disque d’or le 5 décembre 1984 par l’industrie phonographique britannique. En 1993, la NME a classé Crocodiles 28ème dans sa liste des 50 plus grands albums des années 1980. En 2006, le magazine Uncut a également répertorié l’album au numéro 69 sur sa liste des 100 plus grands albums. L’album a également été inclus dans le livre 1001 albums que vous devez entendre avant de mourir.

Shine So Hard, sorti à l’automne, devient leur premier disque à rentrer dans le Top 40 U.K. Avec le plus ambitieux et atmosphérique Heaven Up Here (1981), le groupe commence à être connu, grâce à des critiques positives ; c’est leur premier album classé au Top Ten britanique.

Porcupine (1983) : est leur plus grand succès (culminant à la 2ème place des charts américains). En 1984, l’album a été certifié or par l’industrie phonographique britannique. Porcupine comprenait les singles « The Back of Love » et « The Cutter ». L’album a été enregistré au Trident Studio à Londres, au Rockfield Studio dans le Sud du Pays de Galles et à l’Amazon Studio à Liverpool. Il a été produit par Ian Broudie qui avait coproduit le premier album du groupe, Crocodiles 1980, et leur deuxième single, « Rescue ».

Ocean Rain (1984) : « The Killing Moon » devient le deuxième single du groupe classé au Top Ten au début de 1984, mais le second single, « Silver », ne dépasse pas la 30ème place quand il sort en mai. L’album Ocean Rain sort ce même mois et est acclamé par la critique ; c’est le premier album d’Echo and the Bunnymen à entrer dans le Top 100 Américain. L’année suivante est calme pour le groupe puisqu’ils ne sortent qu’une nouvelle chanson, « Bring on the Dancing Horses », qui était Inclus dans la compilation Songs to Learn & Sing. De Freitas quitte le groupe au début de 1986 et est remplacé par Mark Fox, l’ancien batteur du groupe Haircut 100 ; en septembre, de Freitas revient dans le groupe.

Echo & The Bunnymen (1987) : Echo & The Bunnymen revient avec de nouvelle chansons à l’été de 1987, sortant le single « The Game » et un album auto-intitulé. Echo & The Bunnymen devient leur plus grand succès américain, culminant à la 51ème place; Il fut un succès en Angleterre aussi, atteignant la 4ème place. Mais à la fin de 1988, McCulloch quitte le groupe pour poursuivre une carrière solo. Le reste du groupe décide de continuer avec un nouveau chanteur, Noël Burke. La tragédie frappe le groupe pendant l’été de 1989 quand de Freitas est tué dans un accident de moto. McCulloch sort son premier album solo, Candleland, à l’automne 1989 ; il est classé 18ème en U.K. et 159ème aux États-Unis.

Reverberation (1990) : est le premier album d’Echo & the Bunnymen sans McCulloch. Il n’obtient pas de succès : Les critiques furent nombreux à ne pas leur pardonner de ne pas avoir changé de nom.

Le groupe va ensuite produire lui-même deux E.P. avant de séparer. McCulloch sort son deuxième album solo, Mysterio, en 1992. Deux ans plus tard, McCulloch et Sergeant forment Electrafixion, et sortent leur premier album en 1995. En 1997, le duo s’unie avec Les Pattinson pour former à nouveau Echo & the Bunnymen, qui sort le LP « Evergreen ». Deux ans plus tard, ils reviennent avec What Are You Going to Do with Your Life? En 1999, Les Pattinson quitte le groupe pour raisons personnelles durant l’enregistrement de l’album.

Le nouveau millénaire ramène Echo & the Bunnymen à l’essentiel et Flowers sort au printemps 2001, révélant à nouveau la voix sombres de McCulloch et la signature musicale de Sergeant.

En 2001, le nouveau groupe formé autour de Will Sergeant et Ian McCulloch réalise une tournée et enregistre en août le Live in Liverpool. Celui-ci sort en 2002 et revisite les meilleurs morceaux de leur répertoire avec de nouvelles orchestrations. Ian McCulloch sort ensuite son troisième album solo Slideling au printemps 2003.

À l’automne 2005, Echo & the Bunnymen publie l’album Siberia qui reçoit des critiques mitigées de la presse anglaise. Suit The Fountain en 2009. Le 8 avril 2014, le groupe revient avec son douzième album Meteorites dont la production est assurée par Youth, membre de Killing Joke.

Discographie :

1980 : Crocodiles

1981 : Heaven Up Here

1983 : Porcupine

1984 : Ocean Rain

1987 : Echo & the Bunnymen

1990 : Reverberation

1997 : Evergreen

1999 : What Are You Going to Do with Your Life?

2001 : Flowers

2005 : Siberia

2009 : The Fountain

2014 : Meteorites

Voir sur YouTube : « Rescue – Echo and the Bunnymen » par videodeoro ; « Echo and the Bunnymen – Lips Like Sugar (Official Music Video) » et « Echo and the Bunnymen – The Killing Moon (Official Music Video) » par RHINO ; « Echo & The Bunnymen – Rust » par dizzypuppy