Après son départ du groupe de rock progressif britannique Genesis en 1976, Peter Gabriel a commencé à travailler sur le premier de ses trois albums éponymes ; chaque disque a été nommé « Peter Gabriel », a-t-il dit, comme s’ils étaient des éditions du même magazine. En 1977, son premier album solo est sorti et est devenu un succès avec « Solsbury Hill ». Un autre enregistrement auto-intitulé a suivi en 1978, mais a eu des retombées relativement faibles. Le troisième album éponyme de Gabriel s’est révélé être sa percée artistique. Produit par Steve Lillywhite et sorti en 1980, l’album a fait apparaître Peter Gabriel comme l’un des musiciens les plus ambitieux et innovants du rock, ainsi que l’un des plus politiques – « Biko », une chanson sur un activiste anti-apartheid assassiné, est devenu l’un des Le plus grand hymne de protestation des années 80 -.

En 1982, Gabriel sort l’album Security, qui remporte un succès encore plus grand, obtenant des critiques positives notamment pour la vidéo étonnante de « Shock the Monkey ». En même temps que sa carrière solo décollait, Peter Gabriel conviait son ancien groupe Genesis pour financer son WOMAD – World of Music, Arts and Dance – Festival. WOMAD a été conçu pour promouvoir diverses musiques et coutumes du monde au public de l’Ouest, et il s’est vite transformé en un événement annuel. Un double album live est sorti cette année là pour commémorer l’événement. Tandis que Gabriel travaillait sur son cinquième album, il a contribué à la bande-son du film Birdy de Alan Parker en 1984. Son œuvre a été très appréciée et il a remporté le Grand Prix du Jury à Cannes cette année-là. Après avoir fondé Real World, Inc. – une société consacrée au développement de liens entre la technologie et les arts multiethniques, il sort son cinquième album So.

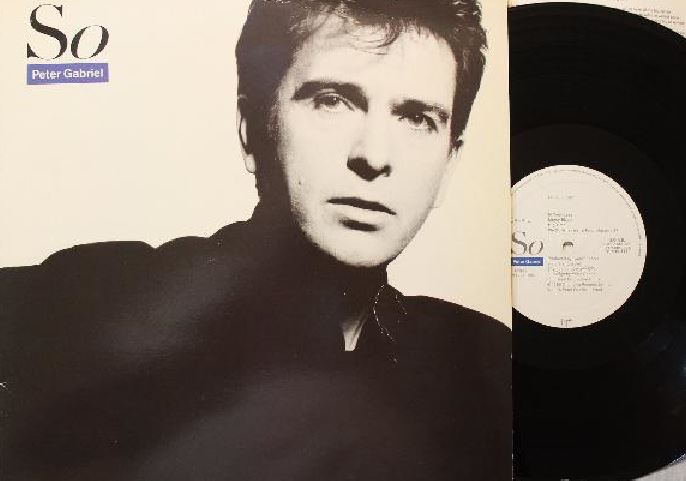

So (1986) : est sûrement l’album le plus réputé de Peter Gabriel, en grande partie pour son hommage « Sledgehammer » à la maison de disque Stax de Menphis et à Otis Reding. Sur ce morceau, le cornet était joué par Wayne Jackson des Memphis Horns, les musiciens de la maison de Stax ; son vidéoclip ludique et novateur fut un des plus diffusés dans l’histoire de MTV. Mais Gabriel n’avait jamais anticipé son succès phénoménal : «Je l’avais oublié, mais Tony Levin m’a rappelé que Sledgehammer a failli ne pas être de l’album So, raconte le chanteur. Tony s’apprêtait à rentrer chez lui quand je lui ai dit que j’avais une autre idée que je voulais essayer. C’était Sledgehammer.» Sledgehammer atteint le numéro 1 au billboard Américain ainsi que sur les charts en Angleterre. On peut noter aussi le titre Don’t Give Up, en duo avec son amie, la chanteuse Kate Bush. Enfin, « Big Time » – présentant une vidéo très similaire à « Sledgehammer » – atteint la première place et « In Your Eyes » entre dans le Top 30.

Us (1992) : Gabriel a travaillé longuement sur cet album qu’il sort au printemps 1992. Au cours de son enregistrement, Gabriel a traversé un certain nombre de bouleversements personnels, y compris un divorce douloureux, et ces tensions se sont manifestées sur l’album, un disque beaucoup plus sombre que So. Un seul morceau marche bien : « Steam », et atteint le Top 40, permettant à l’album d’être certifié platine. Les singles de l’album sont « Digging in the Dirt », »Blood of Eden » (aussi dans le film de Wim Wenders, Until the End of the World, sorti en 1991), et « Kiss That Frog ».

Up (2002) : sort une décennie après Us. Dense, cérébral, et souvent difficile, le disque n’a pas marché en Amérique mais fut certifié or au Canada.

Scratch My Back (2010) : contient des reprises orchestrales de chansons interprétées à l’origine par Radiohead, Arcade Fire, Paul Simon, David Bowie et d’autres.

New Blood (2011) : est une collection de réinterprétations orchestrales de ses propres chansons.

En 2014, Gabriel a été intronisé au Hall of Fame du Rock & Roll en tant que chanteur solo, rejoignant Genesis, qui avait été intronisé quatre ans plus tôt.

Discographie :

1977 : Peter Gabriel 1 (Car)

1978 : Peter Gabriel 2 (Scratch)

1980 : Peter Gabriel 3 (Melt)

1982 : Security

1986 : So

1992 : Us

2002 : Up

2010 : Scratch My Back

2011 : New Blood

Voir sur YouTube : « Peter Gabriel – Sledgehammer » ; « Peter Gabriel – Big Time » ; « Peter Gabriel – Steam » ; « Peter Gabriel – Shock The Monkey » et « Peter Gabriel – Solsbury Hill » par Peter Gabriel