Catégorie : Dossiers Spéciaux

Hifi Vintage – Quelques amplificateurs de puissance prestigieux (1974-80)

Je vais évoquer dans cet article, quatre amplificateurs de puissance haut de gamme commercialisés par de grandes marques de matériel Hifi, en l’occurrence, Marantz, Technics, Luxman et Pioneer, du milieu des années 70 jusqu’au tout début des années 80. En fin de chaque analyse, vous pourrez retrouver les photos de la ligne complète des appareils (préamplificateur, enceintes acoustiques, platine disque, platine cassette, tuner et magnétophone à bande le cas échéant) qui s’articulaient autour de l’amplificateur de la marque.

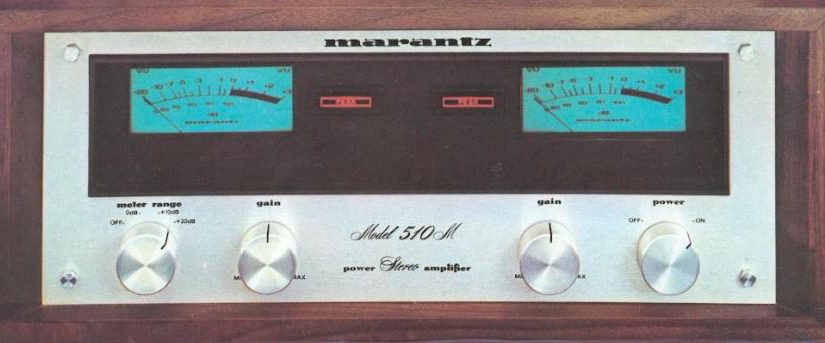

Amplificateur de puissance Marantz Model 510 M (1976-78) :

Le 510 M est une unité d’amplification bien conçue et relativement compacte, occupant le sommet de la gamme 1977 au catalogue du célèbre constructeur américain (aussi réputé pour ses ampli-tuner, notamment le Model 2600), et sûrement le plus puissant commercialisé à l’époque. Si l’on ouvre le boîtier, on trouve à gauche un énorme transformateur de puissance blindé, deux gros condensateurs électrochimiques de forte capacité et un tunnel de refroidissement occupant la moitié droite du châssis. À l’intérieur du tunnel, on retrouve 16 transistors de sortie montés chacun sur un petit radiateur à ailettes décalées, à travers lequel l’air de refroidissement est aspiré par un ventilateur à deux vitesses contrôlé en température. Les circuits imprimés d’amplification sont montés de chaque côté du tunnel, ce qui permet aux broches des transistors d’être soudées directement sur les circuits imprimés, et ainsi d’économiser à la fois de l’espace et un câblage considérable sur le châssis. Le couvercle supérieur est perforé et dispose d’un filtre à air en mousse monté sur sa face inférieure pour empêcher la poussière et d’autres débris de s’introduire dans la boîte. Toutes les connexions sont sur le panneau arrière. Les sorties haut-parleur sont des prises jack bien dimensionnées, et les entrées sont câblées en RCA.

Le sigle M signifie que l’appareil est équipé de splendides vu-mètres bleus à aiguille. Des voyants LED indiquent l’approche de l’écrêtage sur les pointe de transitoires plutôt qu’une situation de coupure réelle du signal. Ainsi, le système ne doit pas être considéré comme indiquant une situation d’overdrive, car les voyants s’allument avant l’écrêtage réel.

L’étage de sortie et ses pilotes sont directs, d’une conception similaire aux amplificateurs de haute qualité en production à cette époque. Huit transistors de sortie sont utilisés par canal, dans une disposition complémentaire série-parallèle. Une telle conception permet à l’étage composite une plage d’utilisation sûre (particulièrement importante avec des charges réactives telles que des haut-parleurs électrostatiques) et une bonne linéarité.

Le son du Marantz 510 M est vif, saisissant de réalisme et puissant, tout en préservant une chaleur du son typée tube ; cet ampli était souvent associé à une paire d’enceintes JBL 4343 ou 4350, qu’il arrivait à driver à merveille. Il est rare et quand on le trouve, son prix est d’environ 3000$ ; son préamplificateur est le 3800, et sa section phono a un son superbe. Il est encore plus rare, et quand on le trouve, son prix est identique.

Caractéristiques : Puissance de sortie : 256 watts par canal sous 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz avec 0,05% de distorsion. 350 watts par canal sous 4 ohms, avec 0,10% de distorsion. Réponse en Fréquence à 1 watt : -3 dB at 2 Hz and 120 kHz. Sensibilité : 2,26V RMS pour 256 W sous 8 ohms. Impédance d’entrée : 25 kohms. Slew Rate : ±15 V/μS. Rapport S/B : -110 dB, 8 ohms. Damping : Meilleur que 100 at 1 kHz sous 8 ohm de charge. Dimensions : (L x H x P) : 390,4 x 155,5 x 355,6 mm. Poids : 20,7 kg.

Amplificateur de puissance Technics SE-9600 (1974-80) :

Le SE-9600 a hérité et perfectionné la technologie incorporée dans la série 10.000. Il fournit une puissance de 110 W + 110 W (8 Ω) avec une distorsion harmonique totale inférieure à 0,02%. Ses circuits de base présentaient une structure totalement complémentaire avec un circuit d’amplification différentielle OCL à couplage direct en phase complète. L’étage d’amplification de tension a été muni d’un circuit à courant constant pour éviter une distorsion de croisement, ce qui permet une faible distorsion même à un niveau d’écoute extrêmement bas. Le gros transformateur de puissance et les condensateurs électrolytiques assurent une tension d’alimentation stable dans tous les étages pour permettre la reproduction des signaux d’entrés élevés sans aucune inertie. La façade avant est équipée d’un sélecteur à quatre niveau pour ajuster l’impédance de sortie. Le vu-mètre à aiguille peut-être commuté selon trois sensibilités. Les ailettes de refroidissement thermique sont équipées d’une étiquette thermique qui passe de la couleur jaune à orange pour prévenir l’utilisateur lorsque la température a dépassé un certain niveau.

Cet ampli, que l’on trouve encore d’occasion à un prix avoisinant les 1000 €, avait un punch extraordinaire et une finesse exemplaire, surtout associé au SU-9600 qui possède un excellent préampli phono. Contrairement à la série des modèles fonctionnant en classe « New AA » qui sera commercialisée par Technics à partir de 1981, seuls les SE-A1, SE-A3 (Voir notice ci-dessous), les 9600 et 9200 bénéficient d’un son vraiment audiophile.

Caractéristiques : Années de production : 1974-80 ; Puissance: 110 Watts ; Courbe de réponse: 5-60.000 Hz ; Distortion : 0.08% ; Classe de fonctionnement : AB ; prix à sa sortie : 800 $.

Amplificateur de puissance Luxman M-4000A (1975-78) :

En 1975, en l’honneur de son 50e anniversaire, Luxman demanda à Tim de Paravinci de concevoir plusieurs appareils audiophiles notamment le M-6000 et son compagnon, le préampli C-1000. Il fit cela généreusement, avec grandeur et style, mais sans bluff, et deux versions moins puissantes furent conçues et lancées en 1975: les M-4000 et M-2000.

Le circuit du M-6000 est un amplificateur différentiel à courant constant à 2 étages se terminant par une sortie OCL pure complète à double push-pull avec un émetteur-suiveur entre l’étage du conducteur différentiel de la classe A et l’étage de sortie de la classe B.

La double alimentation qui est gigantesque, alimente les circuits avec deux transformateurs de 1kW et quatre capacités électrochimiques de 20.000μF/100V. Les systèmes de protection ont été particulièrement pris en compte : il y en a quatre! La détection de la dérive DC lorsque ± 3V sont détectés aux bornes des haut-parleurs, la détection de panne du transistor de puissance, la détection de température élevée lorsque la température du radiateur augmente au-dessus de 100 ° C et la détection de surintensité lorsque le courant continu apparaît avec le signal et est détecté par le comparateur.

Les vu-mètres à aiguille sont secondés par des crètemètres composés de sept LED rouges. Si vous voyez le +3dB s’allumer, vous saurez que vous venez d’atteindre 1 kW, mais vous serez devenu sourd… Ces LEDs de pointe peuvent être commutées à l’échelle x10 ou être complètement désactivées et cette addition optionnelle a été, visuellement, effectuée de manière très intelligente.

Des configurateurs de niveau d’entrée permettent d’équilibrer les niveaux respectifs du signal entre -20dB et 0dB par saut de 1dB entre le préamplificateur et l’amplificateur.

Un relais s’active et une LED clignote lorsque le bouton « power on » est enclenché et cinq secondes plus tard la musique peut s’exprimer dans toute sa splendeur. Un commutateur de sécurité est également placé dans la partie supérieure du boîtier : le M-6000 ne peut pas fonctionner sans lui car des courants aussi élevés que 69,3V peuvent être émis lorsque le M-6000 est poussé à sa puissance maximale.

Les deux radiateurs arrière sont proportionnels au reste de l’appareil et refroidissent efficacement les douze transistors de sortie. Dimension exceptionnelles, poids hors norme, son hyperdéfini et extrêmement dynamique, bref, un appareil exceptionnel. Au niveau de la qualité, son préampli, le C-1000, est du même tonneau…

Caractéristiques : 2 x 300 watts sous 8 ohms, 2 x 550 watts sous 4 ohms ; Distortion : 0,05% ; Réponse en fréquence : 5-50khz à +-1 db ; Dimensions : (LxPxH) 570x425x220 ; Poids : 52 kg. Prix d’occasion : 2000 $.

Amplificateur de puissance Pioneer SPEC 2 (1977-80) :

Lancé deux ans après le M3 Exclusive au Japon, le M-77 de 1975 est devenu pour les marchés d’exportation le célèbre SPEC-2 en 1977 associé au préamplificateur SPEC-1.

Si les circuits sont en partie similaires, l’exécution ne l’est pas et Pioneer a conservé une distance équitable entre le M-77 et le M3 exclusive. Le M-77 coûtait 180.000 ¥ et le M3 exclusive 315.000 ¥ donc par suite… le transformateur était plus petit, la disposition plus standardisée et le boîtier n’était pas ajouré de bois.

Au niveau du fonctionnement interne, des amplificateurs différentiels à 2 étages sont utilisés pour les fluctuations de température ; l’étage du pré-driver est un push-pull fonctionnant en classe A ; l’étage de sortie est un circuit Darlington à trois étages en triple push-pull OCL à couplage direct. Un circuit de protection est intégré pour empêcher la tension continue d’atteindre les haut-parleurs, agit comme circuit d’inhibition pendant le cycle de mise sous tension et protège les transistors de sortie en contrôlant toute surintensité.

Les condensateurs sont de 10.000 μF chacun, pour un total de 40.000 μF et furent portés à 15.000 μF sur certains modèles équipés quant à eux d’un transformateur toroïdal en lieu et place du transfo ordinaire blindé plus économique. Un commutateur arrière permet de sélectionner l’impédance sur 4 ohms ou 8 ohms en fonction de l’impédance de l’enceinte.

Il y a peu ou prou de différence entre le M77 et la version d’exportation SPEC-2. Le M-77 ne s’est pas très bien vendu au Japon et a disparu rapidement, Par contre le SPEC-2 a fait une belle carrière ailleurs dans le monde, restant disponible à la vente en Allemagne jusqu’en 1980 avec des stocks qui durèrent probablement plus longtemps encore. Cet ampli était de bonne facture et d’une robustesse à toute épreuve. Le préampli SPEC-1 à gardé lui aussi une très bonne réputation et se négocie au même prix que l’ampli.

Caractéristiques : 2 x 250 watts sous 8 ohms ; Rapport signal/bruit : 110 db ; Réponse en fréquence : 5-80khz à +-1 db ; Dimensions : (LxPxH) 445×186.5×220 ; Poids : 24.3 kg. Prix d’occasion : 1000 €.

Protégé : Billet d’humeur – Un remède contre la morosité ambiante

Hifi Vintage – Enceintes colonne prestigieuses : Cabasse Brigantin V (1984) & JM Lab Alcor (1991)

Voici deux réalisations exceptionnelles dans le domaine des colonnes passives à haut rendement des années 80-90, élaborées par deux prestigieuses marques hexagonales : Cabasse, avec sa Brigantin V, une enceinte close 4 voies sortie en 1984, et JMLab, avec son Alcor, une enceinte bass reflex 3 voies sortie en 1991.

Histoire de la marque Cabasse :

Georges Cabasse, physicien et musicien, descendant de plusieurs générations d’artisans luthiers français, créa son entreprise en 1950. Il commença à accroître sa notoriété en 1952 en réalisant la sonorisation du cinéma le Grand Rex à Paris, la première salle de France équipée en Cinémascope, pour laquelle il fabriqua le Diphone, un haut parleur coaxial de 36 cm de diamètre et de 12 cm pour l’aigu. Puis il créa La Maison du haut-parleur, qui réalisait des réparations et des échanges de haut-parleurs. Avec l’arrivée des premières chaînes haute-fidélité domestiques dans les années 60, l’industrie du haut-parleur fut littéralement dopée et la famille Cabasse décida alors de construire sa première usine de production, à Brest. Cela permit ainsi l’édification de la plus grande chambre sourde d’Europe (2000 m3 bardés d’une couche de 2,50 m d’isolant phonique sur le plafond, les murs et le sol) dédiée à la Hi-fi et pour réaliser les tests nécessaires à la mise au point des enceintes, jusqu’au bas du spectre sonore, dans le registre de l’extrême grave (16 Hz).

L’entreprise suivit alors la ligne conductrice inspirée de son créateur Georges Cabasse : la fabrication d’enceintes privilégiant le rendement, la linéarité acoustique et le réalisme de reproduction. Les innovations se succédèrent avec plusieurs séries d’enceintes et le travail avec les professionnels dans le cadre de productions spéciales : En 1980, la structure « nid d’abeille » permet à Cabasse d’appliquer leurs dômes rigides aux haut-parleurs bas médium et basse fréquence pour des diamètres allant de 17 à 55 cm. En 1986, la mousse alvéolaire est développée, peu de temps après la Duocell, une structure de membrane en mousse thermoformée. En 1992, le principe SCS (Source à cohérence spatiale) est mis au point. Selon le SCS, tous les haut-parleurs de l’enceinte sont sur un même axe, formant une portion de sphère pulsante lors de la reproduction de sons.

En 2001, la marque Cabasse est rachetée et devient la SA Cabasse Industrie. Elle est mise en redressement judiciaire en avril 2003 et liquidée judiciairement en juillet de cette même année. En septembre 2006, le groupe japonais Canon rachète Cabasse. En septembre 2014, AwoX, société basée à Montpellier spécialisée dans l’audio et la musique dématérialisée devient le nouveau propriétaire de la marque.

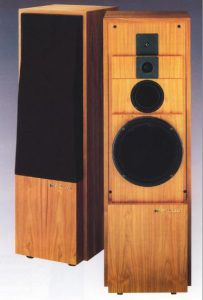

Cabasse Brigantin V (1984-89) :

C’est le haut de gamme Cabasse de l’époque : un poids de 75 kg, 1,45 mètre de hauteur, une puissance efficace admise de 150 watts et de 850 watts en crête pour un rendement de 94 db/1w/1m (ce qui est excellent pour de la hifi), un grave de 36 cm de diamètre pesant 10,3 kg, un filtre passif 4 voies, bref, nous sommes ici dans le haut du panier des réalisations de prestige et il vaut mieux habiter un pavillon de plain-pied équipé d’un très grand salon ou carrément un loft pour en profiter.

Les haut-parleurs : Les analyses spectrales d’un signal complexe montrent que la puissance maximale est en général délivrée au alentours de 400 Hz, c’est à dire dans le bas médium. Cette gamme de fréquence nécessitant une surface de rayonnement importante, Cabasse apporte comme solution le HP bas médium 17NDM, dont la membrane est réalisée avec un sandwich à âme en nid d’abeilles, moulé en forme de dôme, entre deux parements très rigides, ceci aboutissant à une membrane très légère et très rigide permettant des transitoires exceptionnelles.

Les hauts-médiums pour leur part, sont reproduits par un haut-parleur à dôme de 5,5 cm de diamètre, le DOM 11, et les aigus par un modèle à dôme de 2,5 cm, le DOM 4. Leur très faible surface de rayonnement, en fonction des fréquences reproduites, leur permet de s’approcher de la conception idéale selon laquelle un haut-parleur ne devrait pas avoir de masse et posséder en même temps une rigidité absolue. Enfin, les graves sont reproduits par un haut-parleur à cône de très grande dimension (36 cm), le 36 EY dont le poids est supérieur à 10 kg.

L’écoute : La dynamique de ces enceintes est formidable et elles restituent une foultitude de détails qui restent intelligibles même à volume élevé ; les basses descendent très bas jusque dans l’infra-grave. Seuls petits défauts : Il y a sur certains morceaux un sentiment de creux dans les graves utiles, qui peut être dû au placement des enceintes dans la pièce par rapport au mur où à leur fonctionnement en charge close ; le haut médium est un peu trop optimiste et mériterait d’être légèrement mis en retrait. L’enceinte est équipée de roulettes, ce qui n’est pas du luxe pour la déplacer vu son poids. La finition de l’ébénisterie est remarquable.

Prix d’occasion : à partir de 2500 € la paire.

Histoire de la marque Focal-JM Lab :

Focal-JMlab fut d’abord un bureau d’études dédié à l’acoustique créée fin 1979 à Paris par Jacques Mahul. Cet ingénieur passionné de Hifi et journaliste technique met au point ses premiers haut-parleurs et lance sa propre gamme d’enceintes acoustiques sous la marque JMlab. Sa première enceinte, la DB13, est une enceinte de bibliothèque qui a la particularité d’offrir un volume sonore comparable à des enceintes plus imposantes, notamment dans le grave. Au cours des années 1980, les deux marques se structurent : Focal innove avec des spécialités comme la membrane Polyglass en « V » ou le Polykevlar. Ainsi le tweeter passe de la fibre de verre au Kevlar, lui donnant une courbe de réponse en fréquence plus linéaire et des aigus plus doux, moins stridents. Ces créations successives permettent à l’entreprise JMlab d’introduire ses premiers modèles haut de gamme. L’histoire s’accélère en 1990 avec l’arrivée de Gérard Chrétien, autre passionné de hi-fi, rédacteur en chef de la revue L’Audiophile depuis 1977 et directeur général et marketing de Focal-JMlab jusqu’en 2010. En adaptant ses produits aux exigences des consommateurs, la marque devient leader sur le marché français de l’enceinte acoustique. La notoriété de la marque à l’international s’appuie sur de nombreuses récompenses : le modèle JMlab Vega élu « Enceinte de l’année 1992 » au Japon, pays des audiophiles, et en 1996, le prestigieux modèle Grande Utopia est salué par la presse spécialisée internationale.

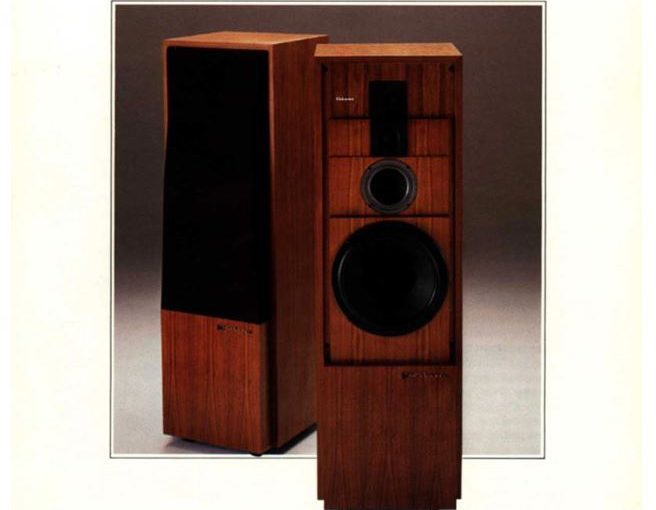

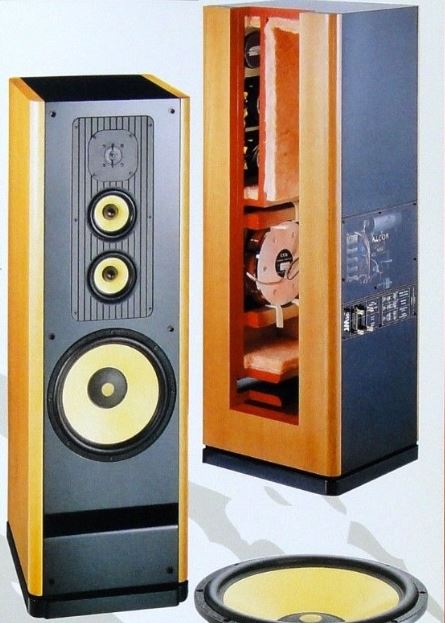

JM Lab Alcor (1991) :

Commercialisée au début des années 90, elle est l’héritière des technologies les plus innovantes issues des laboratoires de la société sœur de JMLab : Focal. Focal était déjà à la pointe, avec ses célèbres kits commercialisés depuis le début des années 80. Il y avait eu entre autres les fameux kit haut de gamme 500 & 600 Focal, composés du caisson mini Onken équipé d’un boomer de 10 pouces (25,4 cm), le 10C01, surmonté d’un coffret ovoïde en plâtre armé de fibre de verre (pour mieux éliminer toutes les arêtes et ainsi assurer le meilleure dispersion spatiale), équipé de l’excellent tweeter T120 FC avec son dôme inversé en fibre de verre, et du médium à ogive centrale 7 MC2 (Kit 500) ou 7N 303 (kit 600). Cette enceinte acoustique avait un excellent rendement et une grande neutralité sonore, surtout dans le haut du spectre. Mais la JMLab Alcor, était une enceinte manufacturée équipée de transducteurs encore plus sophistiqués. Elle pesait 85 kg, faisait 1,20 mètre de hauteur, acceptait une puissance efficace de 200 watts et de 300 watts en crête pour un rendement de 92,5 db/1w/1m.

Les haut-parleurs : Dans l’Alcor, le woofer est un HP de 312 mm à cône Polykevlar, équipé d’un puissant circuit magnétique constitué de 12 petits aimants circulaires répartis en périphérie. Cette originalité Focal autorise une énergie très élevée et procure une ventilation naturelle. Le polykévlar est un sandwich de deux feuilles de kévlar enserrant un mélange résine/microsphères creuses ; on élimine ensuite un maximum de résine pour ne conserver que les éléments de base. La rigidité est telle qu’un homme debout sur le cône ne le fait pas fléchir!

Deux médiums à ogive et cône Polykevlar, sont relayés par le tweeter à 2,5 khz afin d’éviter les interférences mutuelles situées au delà de leur zone idéale de fonctionnement.

Le tweeter Tioxid se charge de la bande 2,5/25 khz. Son dôme concave Tioxid à pièce de phase, sa suspention plane et son énorme aimant lui permettent de couvrir une très grande étendue du spectre aigu en gardant une linéarité remarquable. Le Tioxid consiste en une base de titane recouverte d’une couche de 7µm d’Oxyde de titane. Les ondes se répartissent ici de manière concentrique.

L’écoute : Un son limpide et chaleureux, très équilibré du bas jusqu’au sommet du spectre sonore sans que le médium ne soit trop mis en avant malgré la présence de deux haut-parleurs dans ce registre. La scène sonore est splendide et réaliste. Si l’on a la chance d’en trouver un paire d’occasion (elles sont très rares…), on a beau les écouter souvent, on reste bluffé par le résultat, et on peut passer des heures à redécouvrir sa discothèque (surtout lorsqu’elles sont branchées sur un ampli à tube, même de faible puissance, leur rendement étant relativement élevé).

Prix d’occasion : à partir de 2500 € la paire.

Sono Vintage – Tables de Mixage des années 80 – Partie 2

Voici la suite et fin de l’article : Sono Vintage – Tables de Mixage des années 80 – Partie 1 paru sur Echoretro le 12/06/2017. Ce mois-ci nous allons parler de tables de mixage populaires dans la seconde moitié des années 80 (les 3XXX 6003, AMIX BCC65 et Power 415).

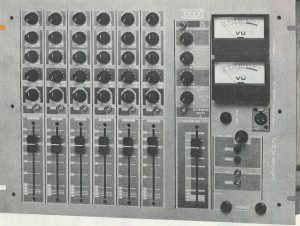

3XXX 6003 (1987-1996) :

La 6003 restait fidèle à la présentation traditionnelle des appareils de la marque 3XXX : finition de la façade en aluminium couleur champagne rosé. Cette table était prévue pour être encastrée et les connecteurs se trouvaient sur la face arrière.

Fonctions et réalisation :

C’est un modèle stéréophonique à 6 voies d’entrée et deux de sortie. Toutes les voies d’entrée sont pratiquement identiques. Elles ne diffèrent seulement que par le type de sources auxquelles elle peuvent être reliées : il existe trois voies micro/ligne et trois phono/lignes. Dans tous les cas, un bouton poussoir sur le fond de la console permet de choisir entre les deux types de sources. Les prises d’entrée sont des Cinch pour phono et ligne et des jacks monophoniques 6,35 mm pour les micros.

Chaque voie comporte un réglage de niveau par potentiomètre linéaire ALPS de haute qualité, et cinq potentiomètres rotatifs pour le réglage de la balance, l’envoi de la modulation sur un circuit auxiliaire, le réglage de grave et d’aigus et celui de la sensibilité qui varie en fonction du niveau des sources. Le signal est disponible sur trois sorties, deux stéréos sur Cinch, la première gérée par potentiomètre linéaire, la seconde par potentiomètres rotatifs, la troisième est disponible en signal asymétrique et symétrique sur jack 6,35 mm, destinée au light-shows. Une sortie casque avec réglage de niveau permet le contrôle de la modulation, avec contrôle de chaque voie sélectionné par le poussoir Cue de chaque voie ou bien la sortie générale sur deux prises en face avant et une en face inférieure. Il existe un circuit d’ordre avec embase XLR pour micro sur flexible avec réglage de niveau et sélection possible vers deux circuits. Enfin, il existe un circuit auxiliaire monophonique et deux circuits d’extension permettant de connecter à travers un commutateur une console spécialisée directement sur le BUS sans réglage pour l’une et sur le circuit auxiliaire avec un réglage pour l’autre.

La construction de cette console est de type professionnelle par tranche. Le BUS fait appel à une nappe souple fixée sur chaque tranche par un connecteur. Le démontage et la maintenance s’en trouvent facilités. Les circuits intégrés sont tous montés sur support. Le bruit de fond est inaudible (80 dB de rapport S/B) et la saturation apparait à partir de 10 volts en sortie, sachant que le 0 dB est à 0,775 volts, on a de la marge…

Prix du modèle neuf en 1987 : 14.490 F soit 3745 € avec 69,5% d’inflation. Valeur actuelle : 300 €.

AMIX BCC 65 (1987-1994) :

Sacrifiant à la modularité de la console CSL-AV, la BBC 65 en conservait néanmoins toutes les qualités et toutes les performances même par certains côtés améliorés puisque dotée d’une correction médium sur les voies stéréophoniques. Le sacrifice de cette modularité permettait d’obtenir un mélangeur d’un prix très attractif adapté aux petites et moyenne radios. La table permettait aussi aux grandes discothèques de sonoriser des formations musicales.

Fonctions :

La BBC 65 était pourvue de 6 voies stéréophoniques avec électrostart et de 5 voies monophoniques adaptées au micro, dont une voie DJ et une voie micro/téléphone. Trois des 6 voies stéréophoniques sont commutables Phono/ligne, 3 des 5 voies monophoniques sont commutables en micro/ligne mono. La BBC 65 dispose de 6 sorties, 3 sortie stéréo, une sortie écho, une sortie mono, une sortie enregistrement après voice over. La connectique d’entrée sortie est XLR Cinch et Jack 6,35 mm.

Prix du modèle neuf en 1987 : 18.900 F soit 4885 € avec 69,5% d’inflation. Valeur actuelle : 400 €.

Power PMP 415 (1985-1996) :

Conçue pour un usage polyvalent notamment en radio, discothèque et production audiovisuelle, la console PMP 415 offrait une grande capacité de voies d’entrée associée à un large ensemble de fonctions d’exploitation.

Fonctions :

Ainsi pour un usage radio, on note la présence d’un circuit de monitoring par sélection clavier, un circuit aller/retour pour insert téléphonique, un groupe pour machines à jingles, un circuit d’ordres. Pour une utilisation en discothèque, on note la présence d’un filtre actif 3 voies stéréo intégré qui autorise une multiamplification directe du système de diffusion sonore (HP aigu, médium et grave). En production audiovisuelle, la PMP 415 permet une grande souplesse d’emploi du fait de la polyvalence de ses voies d’entrée (RIAA/Ligne/Micro).

Pour les entrées : La 415 comprend 3 voies d’entrées stéréo commutables phono/ligne, 4 voies d’entré ligne stéréo commutables en voie mono, 2 entrées stéréo pour machines à jingles, 1 voie d’entrée spéciale pour le micro du DJ.

Pour les sorties : 2 sorties stéréo principales, une sortie mono symétrique sur transfo pour light-show, une sortie enregistrement stéréo et des circuits auxiliaires.

Pour les circuits auxiliaires : Au nombre de six, ils comportent : un circuit compresseur autofade réglable en efficacité et en temps de relâche, commandé par la voie micro DJ et les entrées machines à Jingles ; un monitoring stéréo sortie ligne et casque avec clavier sélecteur pour contrôler le circuit de préécoute, la sortie stéréo master, le retour téléphone et deux retours extérieurs (ordres/intercom) ; un réseau d’ordres vers 2 directions : prise XLR pour micro en face avant et possibilité de relier ce micro à l’entrée DJ ; un circuit aller/retour pour relier un insert téléphonique ; une entrée BUSS-IN pour relier une console d’extension ; un filtre actif 3 voies en aval de la sortie master avec fréquences de recoupements commutables (500-1000 hz entre voies grave/médium et 1200/5000 hz entre voies médium/aigu) ; enfin, un banc de VU-Mètres avec sélection sortie Master/préécoute calibrage.

Prix du modèle neuf en 1987 : 12.982 F soit 3355 € avec 69,5% d’inflation. Valeur actuelle : 500 €.