Raphaël Aloysius Lafferty est né le 7 novembre 1914 à Neola en Iowa et mort le 18 mars 2002 (à 87 ans) à Broken Arrow en Oklahoma. A l’Université de Tulsa, il étudie les mathématiques et l’allemand. Sa première expérience professionnelle fut celle d’électricien pour la compagnie Clark Electric. Il poursuivit des études de journalisme de 1939 à 1942 à l’International Correspondance School .

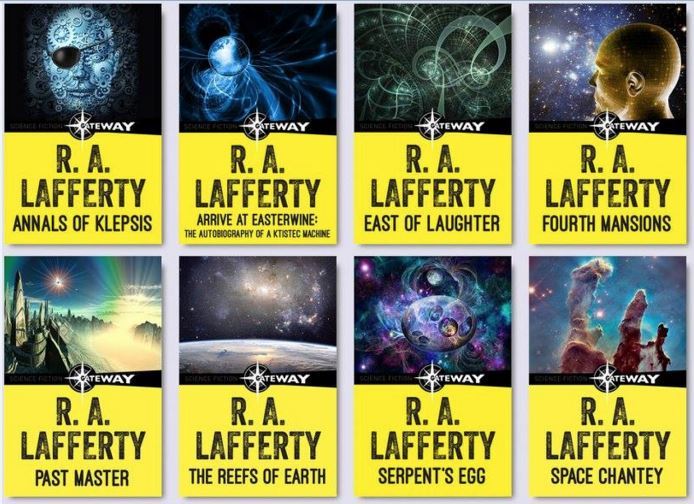

Lafferty s’engage en 1942 dans l’US Army pendant la Seconde guerre mondiale. Ce n’est qu’aux environs de 35 ans, qu’il prend la plume pour se consacrer à l’écriture de fiction. Sa première publication remonte à 1959 avec la nouvelle « The Wagons » dans le « New Mexico Quaterly Review ». Et son premier texte de science-fiction publié paraît en 1960 sous le titre « Day of the Glacier » dans « The original science-fiction stories ». Il faut attendre huit ans pour que soit édité son premier roman « Le maître du passé ». Roger Zelazny, Samuel R. Delany et Harlan Ellison saluent son talent. Théodore Sturgeon dit de lui: « Lafferty est le plus fou, le plus pittoresque, le plus imprévisile des écrivains ». Les publications de nouvelles et de romans s’enchaînent d’autant plus qu’il arrête son métier d’électricien en 1971 pour exercer sa passion. « Eurema’s dam » (La Mère d’Eurema) lui vaut le prix Hugo de la nouvelle en 1972.

Lafferty est un écrivain atypique dont l’œuvre est « inclassable »; il a bousculé les frontières de la science-fiction, osant le non-sens absolu, et le délire le plus gratuit. Son univers est déjanté ce qui fait de lui une voix à part dans le genre, qui ne peut laisser personne indifférent : certains l’adorent, beaucoup le détestent. En 1960, à l’âge de 45 ans, et alors qu’il a derrière lui une carrière bien remplie d’ingénieur, Raphaël Aloysius Lafferty prend deux décisions : ne plus s’arrêter de boire et ne plus s’arrêter d’écrire. Il a tenu parole. Ce qui le conduit vingt ans plus tard à 32 romans, 240 nouvelles et une série d’accidents cardiaques.

Voici la présentation de l’Anthologie sur Lafferty par Patrice Duvic :

« Est-ce qu’il se fout du monde? Bien sûr! Mais son humour secret nous prend au dépourvu. […] Il a attendu longtemps avant de publier; il s’est décidé en 1960, et du coup il s’est retrouvé doyen de la nouvelle vague; en même temps, il est pratiquement devenu le rigolo. Mais on ne s’en aperçoit pas toujours, parce qu’il adore mystifier son monde. D’un côté, il pousse l’art de la conversation de bistro à des hauteurs inégalées; d’autre part, il fait la nique à Borges, à Boris Vian, à Bechett. Il a publié des grands romans comme « Tous à Estrevin » (où une machine raconte ses mémoires) ou « le maître du passé », mais c’est dans l’art de la nouvelle qu’il est inégalé – ce qui est logique pour un humoriste. Quand on a lu trop de S.F., il garde toute sa saveur. C’est le nectar des toxicomanes ».

Autobiographie d’une machine ktistèque (1971) réédité sous le titre : Tous à Estrevin (1981) :

Mille milliards de shizopodes ! Ceci est la première autobiographie écrite par une machine. Il fallait faire vite : je peux très bien tomber en morceaux d’ici deux cents ans.

C’est à cause de l’Institut des Sciences Impures. Je suis leur dernière trouvaille depuis la création de l’eau fluide, qui manqua les faire lyncher. Très vite, j’ai dû prendre en main mon propre assemblage. Je me demande à quoi j’aurais ressemblé si je n’étais arrivé à temps.

Une machine ? Si on veut. Mon cellogel contient le précis d’Aloysius Shiplap, l’inventeur du cellogel. Et le précis de Glasser, l’inventeur du précis. Et tous les autres. Lewis Carroll, Jorge Luis Borges, Groucho Marx, et j’en passe. Des gens qui savent que ce monde est aussi vrai qu’une coupure de trois dollars. Mais ils m’ont demandé qui serait le meilleur chef possible. Quelle question ! Moi, évidemment. Ils n’ont pas eu l’air contents. Ces gens-là ignorent que le passé ne peut pas exister. Mes banques mémorielles n’en parlent pas. Où en étais-je ? Ah oui

…

Annales de Klepsis (1985) :

Voici le récit des aventures de Long John Tyrone, historien affligé d’une jambe de bois, sur la planète Klepsis dont les habitants, hommes et bêtes, vivent en permanence sous l’effet hallucinogène de leur nourriture. Résultat : la réalité n’est pas ce qu’on croit, les illusions non plus d’ailleurs. Comment dans ces conditions calculer le jour de l’Apocalypse ?